|

|

3 CD's

- 8.573147-49 - (p) 2013

|

|

Carlo GESUALDO da Venosa

(1566-1613)

|

|

|

|

|

|

|

|

| IL

QUINTO LIBRO DE' MADRIAGALI, 1611 |

|

|

|

|

|

|

|

Compact Disc 1

|

|

|

|

| Gioite

voi col canto - (a,b,d,f,g) |

|

4' 19" |

|

| S'io

non miro non moro -

(a,b,d,f,g) |

|

4' 18" |

|

| Itene,

o miei sospiri - (a,b,e,f,g) |

|

4' 17" |

|

| Dolcissima mia

vitae - (a,b,c,e,f) |

|

3' 43" |

|

| O dolorosa

gioia - (a,b,c,e,g) |

|

4' 49" |

|

| Qual

fora, donna - (a,b,c,e,g) |

|

2' 58" |

|

| Felicissimo

sonno - (a,b,c,d,g) |

|

4' 17" |

|

| Se vi duol il

mio duolo - (a,b,d,f,g) |

|

4' 46" |

|

| Occhi del mio

cor vita - (a,b,e,f,g) |

|

3' 35" |

|

| Languisce al

fin - (b,c,d,f,g) |

|

5' 01" |

|

| Mercè,

grido piangendo - (a,b,d,f,g) |

|

6' 13" |

|

| O voi troppo

felici - (a,b,c,f,g) |

|

2' 36" |

|

| Correte,

amanti, a prova -

(a,b,c,f,g) |

|

3' 40" |

|

Asciugate

i begli occhi - (a,b,c,e,g)

|

|

5' 17" |

|

| Tu

m'uccidi, o crudele -

(a,b,d,f,g) |

|

4' 49" |

|

| Deh,

coprite il bel seno -

(a,d,e,f,g) |

|

3' 23" |

|

| Poichè l'avida

sete |

|

6' 09" |

|

| - Poichè l'avida

sete (part 1) - (a,c,e,f,g) |

2' 30" |

|

|

| - Se tu cagion

(part 2) - (a,c,e,f,g) |

3' 39" |

|

|

| Compact Disc 2 |

|

|

|

| O tenebroso

giorno - (a,b,e,f,g) |

|

3' 08" |

|

Se tu fuggi, io

non resto - (a,b,c,d,g)

|

|

2' 21" |

|

| T'amo mia vita

- (a,b,c,e,g) |

|

3' 07" |

|

|

|

|

|

| IL

SESTO LIBRO DE' MADRIAGALI, 1611 |

|

|

|

|

|

|

|

| Se la mia morte

brami - (a,b,d,f,g) |

|

6' 43" |

|

| Beltà, poi che

t'assenti - (a,b,d,f,g) |

|

5' 17" |

|

| Tu piangi, o

Filli mia - (a,b,e,f,g) |

|

5' 19" |

|

| Resta di darmi

noia - (a,d,e,f,g) |

|

5' 23" |

|

| Chiaro

risplender suole -

(a,d,e,f,g) |

|

6' 07" |

|

| Io parto e più

non dissi - (a,b,d,f,g) |

|

4' 31" |

|

| Mille volte il

dì, moro - (a,b,d,f,g) |

|

5' 20" |

|

| O dolce mio

tesoro - (a,b,d,e,g) |

|

4' 22" |

|

| Deh, come

invan, sospiro - (a,b,d,f,g) |

|

5' 11" |

|

| Io pur respiro

- (a,b,d,e,g) |

|

4' 42" |

|

| Alme d'amor

rubelle - (a,d,e,f,g) |

|

2' 28" |

|

| Candido e verde

fiore - (b,d,e,f,g) |

|

3' 11" |

|

| Compact Disc 3 |

|

|

|

| Ardita

zanzaretta - (a,b,d,f,g) |

|

4' 40" |

|

| Ardo per te,

mio bene - (a,b,d,f,g) |

|

4' 11" |

|

| Ancide sol la

morte - (b,d,e,f,g) |

|

3' 44" |

|

| Quel no crudel

- (a,b,d,e,g) |

|

3' 01" |

|

| Moro, lasso, al

mio duolo - (b,d,e,f,g) |

|

5' 43" |

|

| Volan quasi

farfalle - (a,d,e,f,g) |

|

3' 17" |

|

| Al mio gioir il

ciel si fa sereno -

(a,b,d,e,g) |

|

2' 44" |

|

| Tu segui, o

bella Clori - (a,b,d,e,g) |

|

3' 29" |

|

| Ancor che per

amarti - (a,b,d,f,g) |

|

4' 17" |

|

| Già piansi nel

dolore - (a,b,d,f,g) |

|

3' 16" |

|

| Quanto ridente

e bella - (a,b,d,f,g) |

|

2' 59" |

|

|

|

|

|

Urtext Music for

this recorfing by Marco Longhini

and Rosaria Chiodini, 2010/11

|

|

|

|

|

|

|

|

| DELITIÆ MUSICÆ /

Marco Longhini, Conductor |

|

| Alessandro

Carmignani, Countertenor

(cantus) (a) |

|

| Paolo Costa, Countertenor

(quintus) (b) |

|

| Fabio Fùrnari, Tenor

(quintus-altus) (c) |

|

| Raffaele Giordani, Tenor

(altus) (d) |

|

| Paolo Fanciullacci,

Tenor (altus-altus) (e) |

|

| Marco Scavazza, Baritone

(tenor) (f) |

|

| Walter Testolin, Bass

(bassus) (g) |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Chiesa

di Santa Maria Maddalena,

Novaglie, Verona (Italia) - 6-10

luglio 2010 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Lodovico

and Marco Longhini / Michael

Seberich / Corrado Ruzza / Antonio

Scavuzzo |

|

|

Prima Edizione CD |

|

NAXOS

- 8.573147-49 - (3 CD's) - durata

74' 10" | 67' 09" | 41' 21" - (p)

2013 - DDD |

|

|

Note |

|

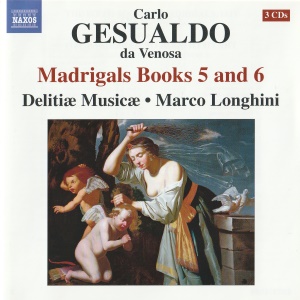

Cover

image: Venus Chastising Cupid

by Jan van Bijlert or Bylert

(Museum of Fine arts, Houston,

Texas, USA) |

|

|

|

|

Il

Quinto Libro de’Madrigali insieme

con l’ultima pubblicazione di

Carlo Gesualdo “Prencipe di

Venosa”, il Madrigali

a Cinque voci, Libro Sesto, furono

pubblicati entrambi nel 1611 a

Gesualdo, un villaggio (posto

nel centro del sud Italia tra

Napoli e Bari) che prende il

nome proprio dall’antica e

nobile famiglia del nostro

compositore. Al centro del

paese, su una roccia, si erge il

castello privato di famiglia:

per poter stampare questi libri

Gesualdo affidò a Jacopo Carlino

il compito di allestire una

tipografia in un locale del

castello. Queste due

pubblicazioni furono poi

ristampate postume: nel 1613,

nella tipografia genovese di

Giuseppe Pavoni, in una

inconsueta e pregiata versione

che il liutista Simone Molinaro

ci propone “in partitura”

(cioè con le linee melodiche

delle voci stampate insieme, in

modo da poterle leggere e

studiare simultaneamente, come

avviene oggi in una edizione

moderna); e nel 1614 (Quinto

Libro) e 1616 (Sesto

Libro), nella consueta

veste in cinque libri separati

(un libro per ciascun cantante)

nella tipografia veneziana di

Bartolomeo Magni a Venezia

(erede del celebre tipografo

Angelo Gardano).

I due libri, che

potremmo definire “gemelli”,

furono entrambi curati da

Pietro Cappuccio (che eviterà

al principe il triviale lavoro

di redazione che non si addice

al suo stato d’aristocratico):

questi firmerà le dediche a

distanza d’un solo mese l’una

dall’altra. Nelle nostre

precedenti pubblicazioni della

Naxos (dedicate alla

registrazione completa di

tutte le opere profane di

Gesualdo) già osservammo

quanto fosse inopportuno che

un nobile si occupasse della

stampa di musica e dei motivi

per ricorrere ad un curatore

manuale dei propri lavori.

Sappiamo anche quanto fosse

usuale per il nostro principe

gemellare la pubblicazione

delle proprie opere: era già

accaduto nel 1594 quando

furono pubblicati

contemporaneamente, da

Vittorio Baldini a Ferrara, il

Primo e il Secondo

Libro. Se quest’ultimo

era stato il naturale seguito

del Primo (o

viceversa come suppongono

alcuni recenti studi), così il

Sesto prosegue il Quinto

e conclude la poetica di

un genio musicale che non

conosceva limiti nella ricerca

e nella creatività: egli aveva

l’opportunità di sperimentare

e superare i limiti

convenzionali dell’inventiva

musicale, in piena autonomia e

libertà, svincolato da ogni

tipo di assoggettamento. Solo

in questa ottica potremmo

giustificare le geniali

anomalie presenti nella sua

musica polifonica che ancor

oggi stupisce e affascina sia

l’avveduto musicista come

l’ascoltatore amatore.

La grande distanza

tra il Quarto Libro del

1596 e queste due

pubblicazioni del 1611, ci

costringe ad indagare gli

avvenimenti che affiancano

l’intenso lavoro artistico di

Gesualdo: cosa avvenne in quei

lunghi quindici anni di

silenzio editoriale? Tale

periodo coincide con lo

spostamento dell’aerea

d’interesse del compositore da

Ferrara verso Gesualdo. Nel

1594, poco dopo le seconde

nozze, Gesualdo (probabilmente

infastidito dal mondo

bisbetico della vita a corte,

che non gli avrebbe mai

condonato quella sua storia

drammatica o la sua

originalità di vita) lascia

Ferrara con lo scopo di

approfondire le curiosità nel

campo culturale nel nord

Italia: abbandonando la sposa

nella sua città natale, parte

per Venezia dedicandosi a

perdersi nel labirinto delle

calli di quella meravigliosa

città lagunare. Visita le

famose stamperie cittadine

(quelle che pubblicano la

maggior parte delle

composizioni musicali sacre e

profane del tempo), attratto

particolarmente dalla sapiente

arte tipografica di Angelo

Gardano. Il meticoloso

cronista Fontanelli è sempre a

suo fianco con il compito di

riferire la sua vita

quotidiana alla corte degli

Este (era la sua incombenza da

quando il duca Alfonso II lo

inviò per avere maggiori

notizie del suo futuro e

originale parente prima del

suo arrivo a Ferrara; questi

documenta la calorosa

accoglienza da parte del doge

e del patriarca di Venezia, di

cui fu ospite. Accanto al

sontuoso trattamento,

registriamo una certa

curiosità da parte della

nobiltà veneziana a conoscere

da vicino un personaggio così

discusso. Pur tentando

d’evitare, per quanto

possibile, i vari inviti

mondani a favore del tempo

dedicato alla composizione

musicale, avvenne che durante

una cena offerta dal

patriarca, Gesualdo fu

invitato ad ascoltare un

concerto in suo onore: al

termine dell’esecuzione

musicale si alza sulla sedia e

di fronte a tutti rimprovera

il cantante e il

clavicembalista per la pessima

esecuzione, tanto che

Fontanelli confessa: “provai

pena per loro”.

Purtroppo il cronista non si

dilungò a descrivere quali

fossero le mancanze esecutive

che adirarono il principe:

l’occasione poteva essere

fondamentale per conoscere le

scelte esecutive desiderate

dal compositore. Nella grande

quantità di documenti che ci

rimangono, nemmeno una frase

viene spesa riguardo

l’identità della cappella

musicale del principe; non

conosciamo nemmeno l’identità

degli artisti e delle voci che

cantarono realmente i suoi

madrigali. Rimarrà il dubbio

se questi fossero realizzati

anche da strumenti o solo

nella loro originale

concezione “a cappella”.

Chissà se le sue osservazioni

potessero essere simili a

quelle di Vincenzo

Giustinani (1564–1637)

nel suo Discorso sopra

la musica de’ suoi tempi,

1628: “moderare e crescere

la voce forte o piano,

assottigliandola o ingrossandola,

che secondo che veniva a’

tagli, ora con strascinarla,

ora smezzarla, con

l’accompagnamento d’un

soave interrotto sospiro,

ora tirando passaggi lunghi,

seguiti bene, spiccati, ora

gruppi, ora a salti, ora

con trilli lunghi, ora con

brevi, et or con passaggi

soavi e cantati piano,

dalli quali talvolta

all’improvviso si

sentiva echi rispondere, e

principalmente con azione

del viso, e dei sguardi e

de’ gesti che accompagnavano

appropriatamente la musica

e li concetti, e sopra tutto

senza moto della persona e

della bocca e delle mani

sconcioso, che non fusse

indirizzato al fine per il

qual si cantava, e

con far spiccar bene le

parole in guisa tale che

si sentisse anche l’ultima

sillaba di ciascuna parola,

la quale dalli passaggi et

altri ornamenti non fusse

interrotta o soppressa, e

con molti altri particolari

artificj et osservazioni

che saranno a notizia di

persone più

esperimentate di me. E con

queste sì nobili congiunture

i suddetti musici eccellenti

facevano ogni sforzo

d’acquistar fama et la

grazia de’ Prencipi loro

padroni, dalla quale

derivava anche il loro utile”.

Gesualdo fu un

personaggio discusso e amato

già nella sua epoca, ricercato

e temuto allo stesso tempo: se

il suo punto di vista non fu

mai quello della persona

comune, ma quello d’un

personaggio che ci offre un

diverso modo di vedere le

realtà che ci circondano, così

la sua musica percorre strade

non convenzionali, visioni

espressive inedite, dissonanze

che il musico di corte non

poteva assemblare (o non

poteva osare). La sua

posizione sociale, il suo

vissuto, la sua sensibilità e

la sua arguta genialità

artistica lo rendevano

un’affascinante e ambìto

personaggio di cultura. Se

all’epoca il “fascino

dell’assassino” (parafrasando

un termine cinematografico) ne

accentuò l’interesse da parte

della vita salottiera ed

effimera a cavallo del

Seicento, oggi il Gesualdo

musicista attrae maggiormente

rispetto all’episodio che lo

segnò nella vita. All’epoca

colpisce la figura di

Gesualdo, principe, nobile

dell’alta società (educato

agli alti valori aristocratici

di una famiglia di secolare

storia) che ristabilisce

l’onore della sua casata

uccidendo il bene più prezioso

che possiede: l’amore verso

Maria d’Avalos. Egli non fu

mai un uomo del popolo,

vittima e preda d’un proprio

istinto violento (e quindi

condannabile): egli fu

obbligato a compiere un

“delitto d’onore” richiesto

dalle leggi dell’epoca per non

essere deriso da tutti. Quel

gesto, che lo riscattata

nell’onore, lo condannerà

nella società cortigiana.

A questo ritratto

convenzionale addossatogli

dalla società, Gesualdo

risponde rifiutando la vita di

corte e isolando se stesso e

la sua musica. Se nelle

antecedenti opere era

costretto ad indossare il

ruolo di violento uxoricida

vendicativo, portandolo ad

indagare una realtà musicale

rabbiosa, irascibile, furiosa

e turbinosa, ora desidera

mostrare la sua sorte d’essere

umano sofferente, tormentato,

angosciato e afflitto da un

destino che lo torturerà e

strazierà fino alla morte:

quest’uomo, che non aveva

altro amaro riscatto dalla sua

vicenda che ritirarsi nella

musica, desidera farci

partecipi degli incubi e delle

ossessioni di uno stato

d’animo provato, in cui la

morte diventa protagonist

morbosa dei suoi interessi e

della sua poetica. Su ventitrè

madrigali che compongono il Sesto

Libro (un numero

abbondante rispetto alle altre

pubblicazioni) ben tredici

contengono la parola “morte”:

anche se, forzatamente,

vogliamo dimenticare Gesualdo

come violento assassino non

possiamo dimenticare che, la

morte segnerà ferocemente la

vita quotidiana. Come una

maledizione divina subentra

sempre nella sua vita senza

possibilità di scampo.

Nella composizione

di madrigali (che, mai come in

lui, sono frutti assai maturi

e ponderati ma

contemporaneamente asprigni

nel loro sapore) potrà

continuare a parlare di amore

e del rifiuto dell’amore, di

morte e di sofferenza, di

gioia e di dolore: lo farà con

forme asimmetriche,

volutamente non regolari nella

scrittura, segnate da un

dolore che non ammette

equilibrio. Il testo, oltre ad

essere fonte d’ispirazione,

diviene pretesto d’espiazione:

la cultura diviene riscatto

dalla società. I madrigali

descrivono sentimenti intimi

ma non situazioni reali. Se

queste sono state vissute in

maniera reale, la sua arte le

traspone in un mondo irreale,

composto solo da emozioni, non

da cronache di vita. I fatti

appartengono alla vita reale,

i sentimenti come gioia,

dolore, sofferenza e i loro

contrasti che macerano il

nostro cuore, appartengono

all’arte. Non esiste

autobiografia nella sua opera

in quanto la realtà non

esiste: esiste solo il

sentimento e l’espressività.

Tramite l’arte si difese per

rivalutare la propria

immagine: nei madrigali e

nella loro realizzazione

estrema, fisserà un mondo che

non è realtà ma solo essenza

della vita.

Attraverso le

parole, la musica diviene

emozione, sentimento. La sfera

affettiva viene mossa in chi

ascolta. Se il Cinquecento

musicale aveva ricercato

bellezza attraverso un

equilibrio, nelle ultime opere

di Gesualdo assistiamo al

dissesto di tale equilibrio,

verso un’instabilità armonica

e ritmica che offre

all’ascoltatore solo divenire

e mai staticità. L’eccezione

diviene la regola. Mai una

cadenza diviene realmente

conclusiva ma sempre un esito

inaspettato ci coinvolge:

nella concatenazione armonica,

quando modula in toni lontani

da quello che l’orecchio

desidera; nel fluire ritmico,

quando nemmeno l’accordo

finale suggerisce stabilità in

quanto emerge sempre una voce

in ritardo o in sincope

rispetto le altre. Come scrive

Claudio Gallico “l’assunzione

di responsabilità espressiva

lo conduce ad

un’osservazione crudamente

obiettiva di stati dell’animo.

L’espressione, benchè

altamente personalizzata,

soggettivamente determinata,

vive nell’immaginario,

stilizzata in una selva di

finzioni, di maschere.

A quel punto la cultura

rinascimentale è disintegrata”.

Nel Quinto e

Sesto Libro il

rapporto con il testo varierà

rispetto la sua poetica

precedente. Non sarà più il

concetto poetico ad ispirare

la musica ma la suggestione

offerta dalla singola parola:

da essa, e solo da essa,

sgorga musica non più come

effimero “madrigalismo”

pittorico ma quale profondo

significato offerto dalla sua

suggestione. L’affresco

musicale suggerito

dall’immagine poetica si

frammenta sempre di più. Il

risultato ci conduce ad

un’evidente discontinuità del

discorso musicale: le ultime

opere vivranno d’immagini

brevi, interrotte, alternate

da pause (mai così copiose

nella letteratura

madrigalistica), in cui il

silenzio diviene preparazione,

meditazione o sofferenza

interna. Proprio il silenzio

diviene pensiero musicale,

vera essenza della musica o

forse anche negazione d’essa

stessa: voluta, desiderata,

ricercata.

Tali sofferte e

raffinate ricerche musicali

erano destinati a pochi: chi

desiderava conoscere il

principe di Venosa lo

preferiva nella veste

d’assassino della moglie e del

suo amante. Riconoscere in lui

il segno della follia omicida

(da qualche particolare celato

che nessun altro aveva colto),

vederlo camminare

incontrastato e assolto dalla

società (pur essendo un

assassino), era sicuramente

nell’interesse della corte di

Ferrara come in quello della

nobiltà della Serenissima

Repubblica di Venezia che

vivevano entrambi di

pettegolezzi e vociferazioni.

A Ferrara come a Venezia, egli

poteva contare su ferventi

sostenitori (ammiratori del

suo originale genio musicale)

ma contemporaneamente si

doveva difendere da accaniti

moralisti che vedevano in lui

solo il lato violento e

vendicativo. Nascono così

molte maldicenze di cui non

possiamo verificare

l’autenticità: si mormorava,

ad esempio, ch’egli picchiasse

la sua seconda moglie e che

avesse un lungo stuolo di

amanti a causa del suo fascino

d’artista meridionale ombroso.

Forse deluso dal fatto di

potersi rifare una vita nella

città che era definita il

fulcro culturale del mondo, in

quella Ferrara che era la

patria del madrigale, della

musica di Giaches de Wert, di

Luzzasco Luzzaschi,

dell’eccezione esecutiva che

vedeva (al contrario di tutto

il mondo che preferiva voci

maschili) alcune donne

proporsi quale gruppo musicale

chiamato le Dame di

Ferrara, egli ritornerà

nel suo castello a Gesualdo

detestando tutta questa vita.

Lontano da quella corte che

definirà “covo di

vipere”, in quella

località che Fontanelli

descrive come un “paese

ameno et vago alla vista

quanto si possa

desiderare, con un’aria

veramente soave et salubre”,

potrà affidarsi ai suoi

sudditi fedeli e riservati,

dedicarsi finalmente alla

caccia, alla composizione

musicale, ai suoi affari

pubblici e privati del grande

territorio che aveva il

piacere e l’onere di

amministrare.

Ritornerà a Ferrara,

ma solo per curare la

pubblicazione del suo Terzo

e Quarto Libro de’

Madrigali e per la

nascita del figlio Alfonsino

(Gesualdo aveva giá avuto un

figlio da Maria d’Avalos,

Emanuele). Quando la città di

Ferrara passa inesorabilmente

sotto il potere della chiesa

di Roma perdendo la sua

libertà, mentre la famiglia

d’Este si trasferisce a

Modena, la moglie Eleonora e

il figlio Alfonsino,

accompagnati dai suoi

servitori e dall’onnipresente

Fontanelli, si trasferiscono

al castello di Venosa e poi

insieme a Gesualdo. Purtroppo

nel 1598, Alfonsino muore e

secondo alcuni studiosi (che

sostengono che le opere

pubblicate nel 1611 sarebbero

concepite nel periodo

ferrarese), da questo momento

Gesualdo non comporrà alcun

madrigale ma solo opere sacre:

le Sacrae Cantiones (1603)

e i Responsoria

(1611). Nel 1602 muore il

cardinale Alfonso Gesualdo

lasciando tutte le sue

ricchezze a Carlo che divenne

sempre più potente e ricco, ma

contemporaneamente molto solo.

Nel 1607 il primo figlio

Emanuele si sposa con la

contessa boema Maria di

Füstenberg. La gioia di

quest’avvenimento e del nuovo

nipotino, non concessero

felicità e serenità al nostro

compositore aristocratico:

Emanuele per anni non perdona

al padre l’assassinio della

madre, e Gesualdo non

parteciperà alle nozze del

figlio. Un segno di

riconciliazione sembra essere

la visita degli sposi nel

1609, con il perdono da

Emanuele, ma un nuovo colpo

del destino trafigge Gesualdo:

il nipotino muore. Le sventure

non terminano qui, minando

definitivamente il desiderio

di vivere del principe: nel

1611, con la moglie incinta,

Emanuele cade da cavallo

durante una caccia e muore

anch’egli. Maria di Füstenberg

partorirà una femmina,

cagionando la conclusione

della dinastia dei Gesualdo:

appresa la triste notizia, il

principe chiuderà lentamente

il suo clavicembalo, farà

testamento e si rinchiuderà

nella sua stanza senza voler

più vedere nessuno. Morirà

diciotto giorni dopo, l’8

settembre 1611 mentre la

moglie si ritirerà in

convento.

L’abate Michele

Giustiniani nelle sue Lettere

memorabili, 1667,

tratteggia un uomo

costantemente malato e preso

da quel sentimento

d’espiazione da noi già

tratteggiato: “una strana

infermità la quale gli rendeva

soave le percosse che si

faceva nelle tempie e nelle

altri parti del corpo, con

frapporvi un involto di

stracci. Stravagante

ricompensa ch’avendo il

principe con la

melodia e soavità del suo

canto e del suono recato

agli astanti ammiratione e

contento, ricevess’egli

all’incontro nell’interne

sue angoscie ristoro e

quiete da fierissime

battiture”. Alcuni

studiosi affermano che il suo

desiderio perverso di

autopunizione non fosse solo

dovuto alla colpa per

l’uxoricidio, ma anche al

senso di peccato per una

celata vita amorosa: sappiamo

con sicurezza che Gesualdo

ebbe almeno un figlio

concepito al di fuori del

matrimonio, Antonio Gesualdo,

perchè lui stesso lo cita alla

fine del suo testamento, ma

c’è anche chi cita un gravoso

senso di colpa per una

relazione con un bel ragazzo

“atletico”, Castelvietro da

Modena. Se non mancano

documentazioni, a fatica

comprendiamo quali

testimonianze fossero vere e

quali dicerie e pettegolezzi

che (oggi come allora)

affiancano le figure più

eminenti e discusse del tempo.

Sicuramente un principe di

quel livello e di quella

ricchezza aveva l’opportunità

e la possibilità d’avere tutto

ciò che desiderasse, fossero

anche relazioni extraconiugali

con ragazze o ragazzi: come

prescelti, questi avrebbero

goduto della protezione, del

benessere o (come vediamo per

il figlio naturale Antonio)

d’un vitalizio da parte del

ricco padre. Tutto questo,

anche se contrasta con la

delineazione di una persona

afflitta e sempre malata

dell’abate Giustiniani,

potrebbe anche essere vero: il

principe, nelle serate fredde

invernali, avrebbe realmente

gradito farsi riscaldare il

letto e lenire la schiena con

il corpo caldo di graziose

adolescenti o anche

d’avvenenti ragazzi?

Personalmente queste ipotesi

mi ricordano più quelle scene

tardo-romantiche della vita di

Ludwig di Baviera immortalate

nel capolavoro cinematografico

di Luchino Visconti piuttosto

che la vita di un principe

rinascimentale: ma tutto ciò

fa parte di quel mondo di

fantasie che accompagnano per

secoli quest’autore che, oggi

come all’ora, fa parlare di se

e fa discutere…o, forse, solo

ammirare.

|

|

|