|

|

1 CD -

8.572137 - (p) 2012

|

|

Carlo GESUALDO da Venosa

(1566-1613)

|

|

|

|

|

|

|

|

| IL

QUARTO LIBRO DE' MADRIAGALI, 1596 |

|

|

|

|

|

|

|

| Luci

serene e chiare - (a,b,d,e,f) |

|

4' 56" |

|

| Tal'hor

sano desio - (a,d,c,e,f,g) |

|

3' 51" |

|

| Io

tacerò, ma nel silenzio mio |

|

7' 43" |

|

| -

Io tacerò, ma nel silenzio mio (part

1) - (a,b,d,e,f) |

4' 03" |

|

|

| -

Invan, dunque, o crudele (part 2) -

(a,b,d,e,f) |

3' 40" |

|

|

| Che

fai meco, mio cor -

(a,b,c,e,f) |

|

2' 40" |

|

| Questa

crudele e pia - (a,b,d,e,f) |

|

4' 45" |

|

| Hor

che in gioia |

|

4' 54" |

|

| -

Hor che in gioia (part 1) -

(a,b,d,e,f,g) |

1' 19" |

|

|

| - O sempre crudo

amore (part 2) - (a,b,d,e,f,g) |

3' 35" |

|

|

| Cor

mio, deh, non piangete |

|

4' 48" |

|

| -

Cor mio, deh, non piangete (part 1)

- (a,b,c,d,f) |

2' 13" |

|

|

| -

Dunque non m'offendete (part 2) -

(a,b,c,d,f) |

2' 35" |

|

|

(Luzzasco

Luzzaschi: Toccata del IV tono)

- (h)

|

|

2' 48" |

|

| Sparge

la morte al mio Signor -

(a,b,c,d,f,h) |

|

7' 27" |

|

| Moro, e mentre

sospiro |

|

4' 02" |

|

| - Moro, e mentre

sospiro (part 1) - (a,b,c,d,f,g) |

2' 08" |

|

|

| - Quando di lui la

sospirata vita (part 2) -

(a,b,c,d,f,g) |

1' 54" |

|

|

| Mentre gira

costei - (a,b,d,e,f,g) |

|

2' 35" |

|

| A voi, mentre

il mio core - (a,b,c,e,f) |

|

3' 03" |

|

| Ecco, morirò

dunque |

|

5' 11" |

|

| - Ecco, morirò

dunque (part 1) - (b,d,c,e,f) |

2' 06" |

|

|

| - Ahi, già mi

discoloro (part 2) - (a,b,c,e,f) |

3' 05" |

|

|

| Arde il mio cor

- (a,b,c,e,f,g) |

|

3' 53" |

|

| Se chiudete nel

core - (a,b,d,e,f,g) |

|

2' 22" |

|

| Il sol qual or

più splende |

|

3' 59" |

|

| - Il sol qual or

più splende (a sei voci - part 1)

- (a,b,c,d,e,f,g) |

1' 26" |

|

|

| - Volgi mia luce

(a sei voci - part 1) -

(a,b,c,d,e,f,g) |

2' 33" |

|

|

|

|

|

|

Urtext Music for

this recorfing by Marco Longhini

and Rosaria Chiodini, 2009

|

|

|

|

|

|

|

|

| DELITIÆ MUSICÆ /

Marco Longhini, Conductor |

|

| Alessandro

Carmignani, Countertenor

(cantus) (a) |

|

| Paolo Costa, Countertenor

(quintus) (b) |

|

| Fabio Fùrnari, Tenor

(quintus-altus) (c) |

|

| Raffaele Giordani, Tenor

(altus) (d) |

|

| Marco Scavazza, Baritone

(tenor) (e) |

|

| Walter Testolin, Bass

(bassus) (f) |

|

| Raffaele Giordani, Tenor

(altus) (e) |

|

Carmen Leoni, Harpsichord

(clavicembalo) (g) and Organ

(organo) (h)

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Chiesa

di San Pietro in Vincoli, Azzago,

Verona (Italia) - 20-24 luglio

2009 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Lodovico

and Marco Longhini / Michael

Seberich / Corrado Ruzza / Antonio

Scavuzzo |

|

|

Prima Edizione CD |

|

NAXOS

- 8.572137 - (1 CD) - durata 68'

59" - (p) 2012 - DDD |

|

|

Note |

|

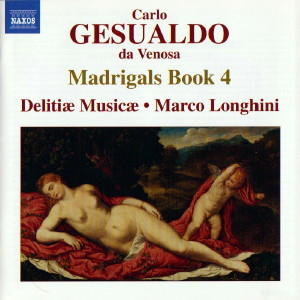

Cover

image: Venus Asleep With Cupid

by Paris Bordone (Franchetti

Gallery, Cà D'Oro, Venezia, Italy) |

|

|

|

|

Il

Quarto Libro de’Madrigali di

Carlo Gesualdo “Prencipe di

Venosa” venne pubblicato

nel 1596 dall’editore ferrarese

Vittorio Baldini (lo

stesso del Primo, Secondo

e Terzo Libro) e

ristampato poi a Venezia da Gardano

nel 1604 e 1611; nel 1613,

questo libro fu poi pubblicato

“in partitura” (raro che

avvenisse in quest’epoca) a

Genova, dall’editore Giuseppe

Pavoni, perchè si studiassero le

melodie orizzontali insieme al

loro innovativo senso

verticale-armonico. Questo

Quarto Libro sarà

l’ultima pubblicazione che nasce

in quella Ferrara che, due anni

prima, l’aveva accolto a braccia

aperte, quale sposo di Eleonora

d’Este, figlia del duca. Come

abbiamo visto nelle note della

prima pubblicazione di questa

serie di registrazioni a lui

dedicate (che ci offrono

l’ascolto di tutti i suoi

madrigali e opere profane), per

Carlo Gesualdo stampare le

proprie opere a Ferrara

significava contribuire ad

incrementare con la propria arte

quella corte che, più d’ogni

altra, aveva dato un contributo

fondamentale allo sviluppo del

madrigale, forma musicale di

sintesi tra arti di una

raffinata cultura aristocratica.

Purtroppo la speranza di voltare

pagina e crearsi un nuovo

futuro, una nuova vita che

sopprimesse definitivamente il

passato che tanto l’aveva

segnato, non ebbe il successo

sperato.

Il processo dopo l’assassinio

“Don Carlo

Gesualdo, figliolo del

principe di Venosa et nipote

dello illustrissimo

cardinale, appositamente

salito martedì alle 6 ore

di notte con sicura

compagnia alla

stanza della donna Maria

d’Avalos, moglie et cugina

sua carnale, stimata la più

bella signora di Napoli,

ammazzò prima il signor

Fabricio Caraffa, duca

d’Andria, che era con essa,

et lei appresso, di questa

maniera vendicando

l’ingiuria ricevuta”.

Così scrive l’ambasciatore

veneziano a Napoli al suo

doge, il 19 ottobre 1590. Il

dramma avviene in un palazzo

in pieno centro storico di

Napoli. La descrizione del

fatto è dettagliata: infatti,

pochi giorni dopo

l’assassinio, Gesualdo (aveva

ventiquattro anni, lo

ricordiamo) fu processato dai

magistrati. Due i testimoni:

Silvia Albana, la serva di

camera di Maria d’Avalos, e

Pietro Maliziale detto il

Bardotti, servo del principe.

Entrambe le testimonianze

(trascritte pedissequamente e

allegate agli atti del

processo) narrano come si

svolsero i fatti con dovizia

di particolari. Alcuni di

questi sono interessanti anche

per noi: Carafa, quando venne

sorpreso, indossava una

camicia da notte femminile che

Maria stessa aveva ordinato

alla serva di appoggiare sul

letto prima che lui arrivasse

e le parlasse alla finestra “cossì

come più volte ha visto essa

testimonia che facea detta

signora”. Carlo quando

arriva, urla alla serva “Ah

traditora, te voglio

occidere, mò non mi scappi”.

Bardotto invece testimonia che

“il Signor Carlo li disse

che volea andare a caccia,

et esso testimonio li disse

che quella ora non era hora

di caccia, et detto il

signor Carlo

rispose: vedrai che caccia

faccio io!”; più tardi

dice “voglio andare ad

ammazzare il duca de Andria

et questa bagascia

de donna Maria”et così

sagliendo alla porta,

vedde esso testimonio tre

homini armati (…) li quali

portavano una alabarda per

uno et uno archibuscetto

per uno (…) aprirono la

porta della camera

dove dormea la signora donna

Maria de Avalos (…)

ordinò che havesse buttato

una delle due torcie che

esso testimonio portava in

mano (…) et in questo sentio

dui botte di scoppiettate

et don Carlo dire “Ammaza,

ammaza quest’infame et

questa bagascia! A casa

Gesualdo corna!” (…)

uscirno quelli tre giovani

(…) et poi uscio il

signor don Carlo tutte piene

le mani di sangue et

domandava dov’era la

ruffiana di Laura, et non

avendola trovata, tornò a

trasire alla camera de donna

Maria, dicendo “non credo

che siano morti”(…) andò

al letto della signora Maria

dicendo “non deve essere

morta ancora” et le diede

alcune ferite (…) et disse

a esso testimonio “ecco una

chiave che ho trovata sopra

la seggia”.

Le testimonianze non

possono che portare ad un

verdetto: l’omicidio

perpetuato in caso d’adulterio

conclamato non è un delitto,

ma un diritto del quale può

avvalersi l’offeso per

difendere l’onore della

propria persona. Viene

definito come “delitto

d’onore”. La legge,

inoltre, prevede che in tale

situazione di tradimento, sia

giustificato il duplice

omicidio da attuare

congiuntamente (quindi non in

due momenti diversi) contro la

moglie adultera e contro

l’uomo che giace con lei.

L’omicidio per adulterio è

dunque un vero e proprio diritto

ad uccidere offerto al

maschio (in quanto l’adulterio

è concepito solo da parte

femminile e non maschile).

Come recita il Codice

delle leggi del Regno di

Napoli: “al marito è lecito

di uccidere in atto di adulterio

la moglie e l’uomo”.

Le testimonianze dei

due servi sono costruite in

modo che non vi siano dubbi

(per questo i particolari

citati sono importanti): gli

adulteri sono colti in

flagranza di reato in casa

propria; Carafa è vestito con

sottoveste femminile di

proprietà della d’Avalos

(quindi non era passato

casualmente); v’è consuetudine

nel tradimento in casa propria

“come più volte ha visto”;

subisce vergogna e infamia “A

casa Gesualdo corna!”;

le mani piene di sangue sono

di Gesualdo che ritorna

flagellando nuovamente il

corpo di Maria (quindi non

sono i fedeli amici che

uccidono ma lui stesso visto

che solo lui ne aveva il

diritto; ma noi ci poniamo

l’ulteriore domanda: sarebbe

stato capace di fare tutto

questo da solo?); le chiavi

sono un pesante elemento di

tradimento reiterato in casa

propria.

Era considerata infamante e

addirittura un reato

(lenocidio) che il marito

perdonasse la moglie sorpresa

in flagrante adulterio e

consentisse a lasciare andare

l’adultero: tutta una serie di

leggi lo vietava. Gesualdo non

può far altro che affrontare

quella dura realtà che tutta

Napoli conosceva e che

infamava la sua casata, il suo

prestigio, la sua virilità.

Non sapremmo mai se lui si

fosse rassegnato a questa

condizione: sicuramente

diventa un problema nel

momento in cui diventa di

dominio pubblico. Gesualdo

doveva decidere se accettare

la sua condizione di

“cornuto”, non facendo nulla e

passare la sua vita

disprezzato da tutti, parenti,

amici, servi, nobiltà, oppure

se affrontare la situazione

mondando il disonore con il

sangue. Naturalmente entrambe

le soluzioni erano violente,

l’una contro se stesso,

l’altra contro la donna che

amava. La legge però gli

permetteva di risolvere tutto,

permettendogli di vivere nel

giusto. Bastava che tutto

fosse ben predisposto, che ci

fossero i testimoni e che

questi sostenessero la tesi

del delitto d’onore: tutto

doveva essere corretto agli

occhi della giustizia e della

società. Purtroppo se la

giustizia assolve il delitto

dal punto di vista formale e

giuridico, il delitto non fu

assolto dai poeti

contemporanei che per anni

trattarono la vicenda: come

vedremo nel libretto allegato

alla pubblicazione del Quinto

Libro de’ Madrigali

vedremo che fiorirono numerose

poesie e testi letterali e

teatrali che non condividono

l’assoluzione, optando per

avvalorare la tesi del grande

amore reciso dalla violenza.

Purtroppo un nemico

ben più forte della fantasia

letteraria attacca l’animo del

nostro musicista: il tormento

del rimorso. Focalizza bene

Giovanni Iudica nella sua

biografia “Il principe dei

musici” scrivendo che

Gesualdo “aveva ceduto alla

volontà e alle leggi della

sua epoca, del suo casato,

incapace di obbedire al

proprio impulso, alla

propria volontà. Alle

ragioni dell’onore

aveva sacrificato quelle del

suo amore, quando

l’intero suo essere avrebbe

più volentieri rinunciato

a tutto pur di non fare del

male alla donna amata.

Aveva chiesto perdono a Dio

per quello che aveva

fatto; il suo confessore

l’aveva assolto, i suoi

familiari gli erano grati,

il popolo di Gesualdo lo

ammirava, i suoi sudditi ne

avevano fatto un eroe. Era

la sua coscienza che non

l’aveva perdonato, ed il suo

io aveva emesso un

giudicato di condanna. A

Carlo, per lenire la

ferita di questo conflitto

interiore, non restava che

il BALSAMO DELLA MUSICA.

La musica come espiazione: il

Quarto Libro de’ Madrigali

Nel Quarto libro de’

Madrigali, al centro della

pubblicazione, osserviamo

un’anomalia: un madrigale

spirituale “Sparge la morte

al mio Signor”, vero e

proprio affresco sacro, che

ritrae le sofferenze di Cristo

sulla croce. Il testo ha tutte

le caratteristiche per

interessare il nostro Gesualdo

(abbiamo trattato nella

precedente pubblicazione, i

criteri di scelta dei testi:

morte, sospiri, sofferenze,

insomma i temi del madrigale

gesualdiano sono traslati

dalla donna che fa soffrire,

al supplizio di Cristo sulla

croce. Il tema è l’espiazione,

il tormento per una morte

ingiusta (quella di Cristo,

come quella di Maria

d’Avalos): ritroviamo tale

tema immortalato dal pittore

Giovanni Balducci (Firenze

1560–Napoli 1631) nella pala

d’altare “Il perdono

di Gesualdo” (1609),

riprodotta nell’ultima pagina

di questo libretto. Conservato

nella Cappella del Convento di

Santa Maria delle Grazie,

nella città di Gesualdo e

nello stesso luogo che ospita

la tomba di Carlo e del suo

figlio Emanuele, il grande

quadro (alto cinque metri)

rappresenta il nostro principe

inginocchiato insieme alla

seconda moglie Eleonora

d’Este, in attesa del giudizio

di Cristo. Le eterne

sofferenze dell’inferno, si

aprono davanti a lui in una

drammatica scena di anime

immerse nelle fiamme: come un

angelo tende la mano ad

un’anima perdonata mentre

un’altro solleva il corpo di

un’altra anima graziata, così

il Principe spera di essere

perdonato dalla sua colpa

grazie all’intercessione della

Vergine Maria, dell’arcangelo

Michele e soprattutto grazie

alla presentazione dello zio

cardinale Carlo Borromeo

(1538–1584), all’epoca del

quadro già proclamato beato

(1602) e in seguito

canonizzato santo (1610).

Vegliano su di lui, con un

gesto, anche S. Francesco, S.

Domenico, la Maddalena, S.

Caterina da Siena, ai quali il

nostro principe era

particolarmente devoto. Dunque

il balsamo della musica non

gli basta. Tutto può alleviare

quel senso di colpa che dal

giorno dell’assassinio afferra

e tormenta il nostro

musicista: Gesualdo

commissiona il dipinto e

commissiona un Quarto

Libro de’ Madrigali nel

1594, al rinomato compositore

e organista ferrarese Luzzasco

Luzzaschi (1545–1607). Al

centro di questa pubblicazione

fa collocare proprio un

madrigale spirituale che

riprende il tema del perdono:

S’homai d’ogni su’errore

L’alma Signor pentita

Perdon ti chiede e in un ti

chiede aita

Tu fonte di pietà tu mar di

spene

Per cui pur si mantiene

Questa del mondo rio misera

valle

A prieghi miei deh non voltar

le spalle

deh no dolce Signore

Ma ver me suoni tua paterna

voce

Qual l’udì già il buon ladrone

in croce.

Due anni più tardi,

sempre per un Quarto Libro,

sempre a metà pubblicazione

(le coincidenze sono troppo

evidenti per non essere

rilevate), Gesualdo colloca un

affresco sacro in un’opera

profana. Nel tentativo di

evidenziare questo momento di

raccoglimento e di preghiera,

all’esecuzione del brano

vocale di Gesualdo abbiamo

voluto far precedere

un’intonazione per organo sul

Quarto Tono, proprio di

Luzzaschi, inserita nel

trattato “Il transilvano”

di Gerolamo Deruta, 1593 e

accompagnare il madrigale con

questo strumento (unica

eccezione nella nostra

esecuzione completa delle

opere profane).

Deferente omaggio ferrarese è

anche il meraviglioso

madrigale iniziale “Luci

serene e chiare” (in

seguito, musicato nel 1603 nel

Quarto Libro de’ Madrigali

di Claudio Monteverdi

dedicato agli Accademici

Intrepidi di Ferrara). Come

spesso accade, il primo brano

è un madrigale innovativo che

evidenzia le novità

linguistiche della raccolta:

la perfetta aderenza tra

parola e musica ma soprattutto

la capacità della musica di

trasfigurare quell’energia e

quel vigore che la parola può

offrire perchè divenga

immagine, avvenimento,

situazione acustica da

rimirare e da apprezzare

attraverso l’ascolto, diventa

qui mirabile. Non è più il “madrigalismo”

manierato, fine a se

stesso: è espressività, è

parola poetica che si

trasforma in un “evento

sonoro”. Grondano veramente di

sangue le dissonanze sulle

parole “e tutta sangue si

strugge e non si

duol, more e non langue”, quando

le melodie lentamente si

spossano come un corpo esangue

a terra, in un finale fra i

più geniali e struggenti della

letteratura madrigalistica.

Gli attriti

taglienti sono il tema di “Io

tacerò” (in due parti)

dove dinamiche esasperate,

sulle teatrali parole “ma

se avverrà ch’io mora,

griderà poi per me

la morte ancora”, innescano

accesi contrasti dinamici e

armonici, dove germogliano

dure dissonanze e

concatenazioni armoniche non

più regolate dagli schemi

compositivi tipici di quel

periodo storico. Il desiderio

di lacerare queste regole

invalse è evidente in “Questa

crudele e pia” sulle

parole “anco sdegnosa”

e nel finale; senza precedenti

il finale di “O sempre

crudo amore”, che

tratteggia lo sconforto

dell’anima dopo le dissonanze

“peni il cor” che

trafiggono il nostro ascolto,

tanto quanto un pugnale

potrebbe entrare con forza nel

nostro cuore.

Un esempio di quello

che definiamo come “evento

sonoro” è la seconda parte di

“Ecco morirò dunque”

dove la parola “discoloro”

(in contrasto con “Ahi”

di sofferenza concreta e

immediata) scioglie le melodie

in una rete di passaggi

cromatici discendenti che

traducono perfettamente il

perdere della consistenza di

forme e colori apparentemente

tangibili, solidi e cangianti:

la verità oggettiva del mondo

rinascimentale, lascia spazio

a forme meno nette, a contorni

evanescenti, colori in

divenire che si evolvono

soggettivamente a seconda

dello stato d’animo del nostro

vivere. Anche la “strana

morte” di Arde il

mio cor non è che

destabilizzazione della

concatenazione armonica

tradizionale, voluta a

contrastare la stabilizzante e

“dolce” atmosfera

immediatamente precedente.

Vano il tentativo

dei tre brani finali di questo

Quarto Libro (di cui

gli ultimi due eccezionalmente

a sei voci) a riportare il

clima giocoso e la serenità

all’ascoltatore: in tutto il

libro è fortemente e

volutamente presente il

desiderio e la determinazione

di scardinare la perfezione

che da decenni desiderava

offrire all’ascoltatore una

visione univoca della bellezza

artistica e della realtà. Qui

tutto è asimmetria, eccezioni

alle regole, armonie

inconsuete, partenze e finali

con voci che non si assommano

verticalmente ma che arrivano

in ritardo rispetto

all’accordo (finendo per

divenire frammenti solitari e

isolati), cadenze irregolari

che non offrono stabilità.

Esiste volontà di rompere con

il passato perfetto dello

stile “alla Palestrina”, della

filosofia che reputa la

perfezione come “bello

assoluto”. Irrompe nel mondo

artistico musicale, pittorico

e architettonico un nuovo

valore: l’espressività, quella

forza che trascina l’uomo

verso nuovi modi di realizzare

Arte.

|

|

|