|

|

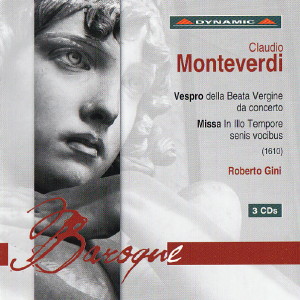

3 CD's -

CDS 656 - (c) 2010

|

|

Claudio MONTEVERDI

(1567-1643)

|

|

|

|

|

|

|

| Compact

disc 1 |

|

|

VESPRO

DELLA BEATA VERGINE DA CONCERTO

composto sopra canti fermi

(1610)

|

|

|

-

Deus in adiutorium (cantus planus)

- Domine ad adiuvandum me

festina sex vocibus & sex

instrumentis *

|

Coro

DSG |

2' 17"

|

|

| -

Assumpta est (intonatio tantum,

solus cantor) - Dixit Dominus

a 6 voci & 6 Instrumenti - Assumpta

est Maria (cantus planus) |

AG,

LB, RP, MC, VDD, SV |

10'

44" |

|

- Nigra

sum, Motetto ad una voce ***

|

MS |

4' 19" |

|

| -

Maria virgo (intonatio tantum, solus

cantor) - Laudate pueri a

8 voci sole nel Organo - Maria virgo

assumpta est (cantus planus) |

LB,

CC, MS, SL - AG, AC, MC, SV |

8'

12" |

|

- Pulchra

es, a due voci ***

|

LB,

AG |

4' 51" |

|

| -

Exaltata est (intonatio tantum,

solus cantor) - Laetatus sum,

a sei voci - Exaltata est Sancta (cantus

planus) |

LB,

AG, RP, MS, VDD, SV |

9' 43" |

|

| - Duo

Seraphim, a due & a tre voci |

MS, VDD;

MC |

5' 50" |

|

| -

Post partum (intonatio tantum, solus

cantor) - Nisi Dominus, a

dieci voci - Post partum Virgo inviolata

(cantus planus) |

Coro DSG |

5' 42" |

|

| - Audi

coelum, prima ad una voce sola,

poi nella fine a sei voci |

AG,

LB, AC, VDD (solo), MC (eco), SV |

9' 44" |

|

| -

Paradisi (intonatio tantum, solus

cantor) - Lauda Ierusalem

a Sette voci - Paradisi porte (cantus

planus) |

Coro

DSG |

5' 49" |

|

| Compact

disc 2 |

|

|

| - Sonata

sopra Santa Maria Ora pro nobis |

AG,

LB, CC, AC (A. Kukuchi, D.

Beltraminelli) |

8' 10" |

|

| - Capitulum

In omnibus requiem quaesivi |

- |

0' 28" |

|

| - Hinno

Ave maris stella, a 8 (con

ritornelli) |

CC,

RP, VDD, SL - AC, MS, MC, SV |

10' 16" |

|

| -

Paradisi portae per te hodie apertae

sunt |

- |

0' 28" |

|

| Magnificat

I a Sette voci & sei

instrumenti: |

CC,

AC, MS, VDD, MC, SL, SV |

|

|

| - Anima

mea. Soprano solo |

- |

0' 51" |

|

| - Et

exultavit; va sonato tardo perché li

doi Tenori cantano di semicrome |

- |

1' 28" |

|

| - Quia

respexit, ad una voce sola & sei

instrumenti li quali si soneranno con

più forza che si può |

- |

2' 23" |

|

| - Quia

fecit, si suona adaggio perché le

parti cantano & sonano di Croma

& Semicroma |

- |

1' 15" |

|

| - Et

misericordia, a 6 voci sole in Dialogo |

- |

2' 12" |

|

| - Fecit

potentiam, ad una voce & tre

instrumenti |

- |

1' 15" |

|

| - Deposuit,

(due Cornetti e due violini in Echo) |

- |

2' 27" |

|

| - Esurientes,

a due voci & quattro Istromenti |

- |

1' 52" |

|

| - Suscepit

Israel a tre voci, si suona adaggio

perché li duoi soprani cantano in Echo |

- |

1' 40" |

|

| - Sicut

locutus ad una voce & sei

instrumenti in dialogo |

- |

1' 12" |

|

| - Gloria

Patri, a tre voci due de le quali

cantano in Echo |

- |

2' 37" |

|

| - Sicut

erat, tutti li instrumenti & voci,

& va cantato & sonato forte. |

- |

1' 50" |

|

| - Oratio

Famulorum tuorum - Benedicamus Domino;

Deo gratias (cantus planus) |

- |

1' 48" |

|

| Magnificat

II a 6 voci */**: |

CC,

AC, RP, MS, MC, SL, SV |

|

|

| - Anima

mea a due voci |

- |

1' 08" |

|

| - Et

exultavit a 3 voci |

- |

1' 16" |

|

| - Quia

respexit a una voce sola |

- |

1' 38" |

|

| - Quia

fecit, a 6, in Dialogo |

- |

1' 52" |

|

| - Et

misericordia, a 3 voci, & si suona

adaggio perché li Soprani cantano di

Croma |

- |

1' 24" |

|

| - Fecit

potentiam, a 3 voci |

- |

1' 01" |

|

| - Deposuit,

a 3 voci, & cantano doi Soprani in

Echo |

- |

2' 31" |

|

| -

Esurientes, a due voci |

- |

1' 42" |

|

| - Suscepit,

a due voci |

- |

1' 28" |

|

| - Sicut

locutus est, a 5 voci in dialogo |

- |

1' 24" |

|

| - Gloria

Patri, a 6 voci |

- |

1' 58" |

|

| - Sicut

erat, a 6 voci |

- |

1' 27" |

|

|

|

|

|

** Organ tablatures:

Roberto Gini

|

|

| ENSEMBLE

CONCERTO |

| - Lavinia

Bertotti, Antonella Gianese,

Sopranos |

| - Christophe

Carré, Alessandro Carmignani,

Falsettos |

| - Raimundo

Pereira, Alto & Tenor |

| - Makoto

Sakurada, Vincenzo Di Donato,

Mario Cecchetti, Tenors |

| - Salvo

Vitale, Sergio Ladu, Basses |

| -

Claudia Combs, Stéphanie Erös,

Daniela Beltraminelli, Massimo

Percivaldi, Viole da braccio |

| -

Marco Angilella, Basso da braccio,

Violone & Viola da gamba |

| -

Perikli Pite, Basso da braccio &

Viola da gamba |

| -

Patxi Montero*, Contrabasso da gamba |

| -

Dario Lo Cicero, Piero Cartosio, Recorders

and Fifare |

| -

Cecilia Knudtsen, Marco Angilella**, Violone |

| -

Maurizio Martelli, Chitarrone |

| -

Elena Spotti, Double harp |

| -

Mario Martinoli, Giovanni Togni, Sara

Dieci*, Roberto Gini***, Organs |

|

| ENSEMBLE

LA PIFARESCHA |

| Cornetti: |

William Dongois,

Frithjof Smith, Josuè Melendez |

| Trombones: |

Ermes Giussani, Mauro

Morini, Bernard Fourtet |

|

CONCERTO

PALATINO

|

| Cornetti: |

Bruce Dickey, Gwain

Glenton |

| Trombones: |

Charles Toet, Henning

Wiegräbe, Simen van Mechelen, Bernhard

Rainer |

|

| CORO

D.S.G. / Michele Vannelli, Chorus

Master |

| Sopranos: |

Elena Bernardi,

Valentina Betti, Chiara Molinari, Miriam

Montero, Lucia Napoli, Sara Pretto,

Francesca Santi, Sonia Tedla, Martina

Zaccarin |

| Altos: |

Jacopo Facchini,

Francesco Giusti, Milena Pericoli,

Germana Schiassi, Bianca Simone |

| Tenors: |

Alberto Allegrezza,

Nicola Bonazzi, Gregorio Carraro,

Michele Concato, Sergio Martella, Matteo

Mezzaro, Michele Morassut, Nicolò

Pasello, Giacomo Schiavo, Daniel

Schostok, Michele Vannelli |

| Basses: |

Guglielmo Buonsanti,

Gianni Grimandi, Francesco Lora,

Riccardo Parmeggiani, Paolo Ramacciotti,

Alberto Salarelli, Michelangelo Stanzani

Maserati, Alessandro Tabarroni, Luca

Terzi |

|

GRUPPO

VOCALE LAURENCE FEININGER / Roberto

Gianotti, conductor and soloist

|

Fabio

Bonatti, Salvatore De Salvo Fattor, Ervino

Gonzo, Marco Gozzi, Walter Marchi, Franco

Pocher, Roberto Gianotti

|

|

| Roberto

GINI, Conductor |

| Compact

disc 3 |

|

|

| SANCTISSIMAE

VIRGINIS MISSA SENIS

VOCIBUS AD ECCLESIARUM

CHORUS fatta sopra il

motetto "In Illo Tempore"

del Gomberti

(1610) |

|

|

| - Introito

Gaudeamus omnes (cantus

planus)

|

|

4' 52"

|

|

| - Kyrie |

|

4' 32"

|

|

| - Gloria |

|

6' 08"

|

|

| - Graduale

Propter veritatem |

|

3' 24"

|

|

| - Alleluia

Veni ad me Barbara (cantus

planus) |

|

2' 09"

|

|

| - Sequenza

Mater alma perge trino (cantus

planus) |

|

5' 08" |

|

| - Credo |

|

3' 45" |

|

| - Et

incarnatus |

|

0' 58"

|

|

| - Crucifixus

(quatuor vocibus) |

|

2' 58"

|

|

| - Et

iterum |

|

4' 13" |

|

| - Offertorium

Gloriosam mortem (cantus

planus) |

|

1' 51" |

|

| - Sanctus |

|

2' 50" |

|

| - Benedictus |

|

1' 56" |

|

| - Agnus

Dei (sex vocibus -

cantus planus - septem

vocibus) |

|

6' 08" |

|

| - Ite missa

est Barbarino (cantus

planus) |

|

0' 59" |

|

|

|

|

|

Sources:

Sanctissimae Virgini

Missa Senis Vocibus, ac

Vesperae pluribus

decantandae, cum nonnulis

Sacris Concentibus

[...], Venezia, Ricciardo

Amadino, 1610

Mantova, Archivio Storico

Diocesano, Fondo Santa

Barbara, Codice XI, Antiphonale

(29 giugno-26 agosto), cc.

82v - 84v.

Mantova,

Archivio Storico Diocesano,

Fondo Santa Barbara, Codice

IV, Proprium sanctorum.

Festum Sanctae Barbarae

virginis et martyris ad

Missam, cc. I-VIII. |

|

|

|

CORO

D.S.G. / Michele Vannelli, Chorus

Master - (* soli in Crucifixus)

|

| Cantus:

|

Chiara Molinari,

Arianna Rinaldi, Francesca Santi* |

| Sextus:

|

Valentina

Betti*, Valeria Casali, Germana

Schiassi |

| Altus:

|

Francesco Giusti,

Huub Va Der Linden* |

| Tenors: |

Michele Concato,

Yasuharu Fukushima, Simone

Scanzaroli |

| Quintus:

|

Nicola

Bonazzi, Renato Dolcini,

Michele Vannelli* |

| Bassus: |

Guglielmo

Buonsanti, Marco Spongano,

Riccardo Parmeggiani |

|

| GRUPPO

VOCALE LAURENCE FEININGER / Roberto

Gianotti, conductor and soloist |

| Fabio

Bonatti, Salvatore De Salvo Fattor, Ervino

Gonzo, Marco Gozzi, Walter Marchi, Franco

Pocher, Roberto Gianotti |

|

| Sara

Dieci, Organ |

|

| Roberto

GINI, Conductor |

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Chiesa di San Giuliano, Catania

(Italia) - agosto 2006

Chiesa di Santa Barbara, Mantova (Italia) -

ottobre 2007

Chiesa di San Giovanni in Monte, Bologna

(Italia) - ottobre 2009 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Produced by |

|

DYNAMIC S.r.l., Genova, Italy |

|

|

Artistic

supervision |

|

Danilo Prefumo |

|

|

Computer

Graphics

|

|

Stefano Ferrajoli |

|

|

Sound engineer

|

|

Silvano Landonio |

|

|

Editing

|

|

Roberto Gini |

|

|

Mastering |

|

Rino Trasi |

|

|

Prima Edizione

CD |

|

DYNAMIC - CDS 656 - (3 CD's -

durata 67' 11" - 61' 33" & 52' 52) - (c)

2010 - DDD |

|

|

Cover photo

|

|

© Stefano Ferrajoli, 2010 |

|

|

Note |

|

Dedicato all'amica Valentina

Cortese. |

|

|

|

|

Durante

l'estate del 1610, mentre era al servizio dei

Gonzaga, Claudio Monteverdi (Cremona, 1567 -

Venezia, 1643) diede alle stampe quella che

sarebbe divenuta una delle più celebri

raccolte di musica liturgica e sacra di tutti

i tempi: Sanctissimae Virgini Missa senis

vocibus ad ecclesiarum Choros ac Vespere

pluribus decantandae cum nonnullis sacris

concentibus ad sacella sive Principum

cubicula accomodata (Venezia, Amadino),

comunemente nota come Messa e vespri della

Beata Vergine. Dedicata a papa Paolo V,

essa fu progettata verosimilmente per

obiettivi professionali e personali.

Giunto a Mantova (1560 ca.) come suonatore di

viola, dal 1602 Monteverdi ricopriva

l'impegnativo ruolo di "maestro della musica

del duca" e come tale doveva provvedere sia

alle musiche profane, quotidiane e

straordinarie (da camera, da teatri, feste,

balli), sia a quelle sacre e liturgiche per le

cappelle di Corte o, occasionalmente, anche

per altre chiese cittadine. Il palazzo ducale

comprendeva al proprio interno una piccola

chiesa gotica (S. Croce), varie cappelle per

uso privato e la grande basilica palatina di

S. Barbara che, in quanto collegiata, godeva

di una gestione a sé e di un maestro di

cappella proprio (Besutti, 2007). In passato

solo Giaches Wert (1535-l596) aveva ricoperto

contemporaneamente i ruoli di maestro di corte

e di maestro di S. Barbara. La distinzione fra

le due cappelle ha ingenerato in passato il

persistente equivoco, ora corretto (Bowers,

2007), che la composizione di musiche

liturgiche e sacre di corte fosse esclusa

dalle mansioni di Monteverdi: un`errata

valutazione discendente dalla non accurata

analisi dei dati storici, ma soprattutto dal

mancato confronto con il suo diretto

predecessore, il cremonese Benedetto

Pallavicino (1551-1601).

Date queste premesse, e date le frequenti

lagnanze del maestro circa la gravosità del

proprio impiego, pare verosimile che con la

stampa e la dedica di questo libro, Monteverdi

mirasse a ottenere un ruolo meno impegnativo,

come quello della sola direzione della

cappella di S. Barbara, rimasta vacante per la

morte di Giovanni Giacomo Gastoldi

(1555-1609). Con la dedica papale egli cercava

inoltre di favorire l’ammissione gratuita del

figlio primogenito Francesco al seminario

romano. Nonostante il viaggio a Roma, compiuto

in gran segreto per perorare le proprie cause,

gli obiettivi non furono raggiunti. L'incarico

in S. Barbara, fu affidato transitoriamente

all'oscuro Antonio Taroni e poi a Stefano

Nascimbeni. Francesco sarà avviato dal padre

agli studi di giurisprudenza. Il quadro

biografico così ricomposto chiarisce l'impegno

di Monteverdi anche in campo sacro e

giustifica l'esistenza, altrimenti

inspiegabile, di una produzione tanto vasta ed

eccelsa alla data del 1610.

Si rafforza dunque l’opinione che la raccolta,

pur essendo organizzata in una sequenza

liturgica mariana solo in parte deviata

dallintromissione di parti non liturgiche, non

raffiguri una sola grande celebrazione, ma

raduni antologicamente brani composti durante

il ventennio mantovano. Le musiche composte

per le funzioni ordinarie non sono

distinguibili, ma in alcuni casi è possibile

identificare la destinazione dei brani: come

l'inno Ave maris stella, composto sul

canto piano riformato per la basilica di S.

Barbara e quindi probabilmente a essa

destinato (Besutti, 1998); o come il mottetto

trinitario Duo Seraphim, forse

composto nel 1605 per celebrare la

collocazione della pala della Trinità

di Pietro Paolo Rubens nella chiesa della Ss.

Trinità (Kurtzman, 2007).

Questa registrazione integrale della Messa

e vespri della Beata Vergine è stata

progettata alla luce delle conoscenze più

recenti. Fra le innumerevoli suggestioni che

questa straordinaria antologia di musica

sacra, ‘da capella’ e `da concerto`, potrebbe

ispirare, ne sono state privilegiate due:

anzitutto il contesto liturgico e devoto per

il quale sicuramente queste musiche furono

composte, in secondo luogo il legame

dell'opera Con Mantova e con la sua corte.

Alla base di questa registrazione c'è una

celebrazione liturgica di vespri mariani per

la Festa dell`Assunzione (15 agosto 2006) e

una messa solenne dedicata a S. Barbara, in

questo caso non celebrata, ma eseguita in

cornice liturgica (7 ottobre 2007). In

entrambi i casi le composizioni di Monteverdi

hanno dialogato con passi liturgici in canto

piano: antifone (vespri), brani del Proprio

(messa). In entrambi i casi queste parti sono

state tratte dal repertorio monodico che il

duca Guglielmo Gonzaga (1538-1587) fece

appositamente modificare per la collegiata di

Corte di S. Barbara (Mantova, Archivio

Diocesano). Onde fugare possibili

fraintendimenti, con ciò non si è voluto

asserire che tutti i brani contenuti nella Messa

e vespri della Beata Vergine siano stati

composti per questa chiesa. Restando infatti

ben ferma la consapevolezza della illimitata

possibilità di ricontestualizzazione liturgica

dei brani contenuti nelle sillogi sacre

monteverdiane (C. Monteverdi, Vesperae de

Confessore, Dynamic CDS 543, 2006), si è

voluto porre l'accento sul contesto storico e

liturgico nel quale Monteverdi si muoveva nel

1610.

Non era possibile consegnare alla

registrazione discografica tutto quanto è

stato realizzato dal vivo. La gestualità,

l’avvicendarsi di pieni e di vuoti, di suoni e

di silenzi, che sono il codice del rito nella

sua dimensione spirituale, non si adattano

alla logica discografica. I principali passi

in canto piano sono stati tuttavia conservati.

Questi, oltre a richiamare la cornice nella

quale le composizioni monteverdiane si

inserivano, danno la possibilità di ascoltare

alcune rare monodie liturgiche di ambito

'barbarino'. Rispetto alla tradizione romana,

esse lurono "purgate da barbarismi et mali

suoni" (Giovanni Pierluigi da Palestrina,

lettera a Guglielmo Gonzaga) secondo la

sensibilità musicale cinquecentesca (1564-1585

ca.) e in alcuni casi composte ex novo,

come la sequenza Mater alma perge trino

e gli altri brani del Proprio della messa per

la festa di S. Barbara (4 dicembre). Nel caso

dei vespri, rispetto all’attuale tradizione

liturgica per la festa dell'Assunzione, si

segnala la differenza delle antifone terza (Exaltata

est in luogo di In odorem),

quarta (Post partum in luogo di Benedicta

filia) e quinta (Paradisi portae

in luogo di Pulchra es). A ciò si

aggiunga che, riguardo ai Vespri

monteverdiani, l'attenzione al canto piano è

più che mai appropriata: tutti i cinque salmi

sono scritti sulle intonazioni gregoriane:

l’inno propone in bella evidenza la melodia

liturgica ‘barbarina' nella parte del Cantus;

e la Sonata sopra Sancta Maria ricalca

il tono litanico. Lesecuzione dei brani in

canto piano da parte del Gruppo vocale

Laurence Feininger tiene conto delle più

aggiornate ricerche sulla prassi esecutiva di

questi repertori in epoca tarda (Il canto

fratto).

L'organizzazione dei CD è frutto dunque di un

compromesso alto fra il rispetto dei tempi

dell'ascolto discografico e quanto è stato

realmente celebrato. Come il titolo

monteverdiano dichiara, la silloge è bipartita

e contiene una messa corale a sei voci "da

Capella" ovvero in stile polifonico ‘antico',

e vespri concertanti, modernamente giocati sul

dialogo fra voci sole, strumenti e diversi

spessori sonori. Dalla realtà liturgica, che

prevede la celebrazione dei vespri prima della

messa, discende la decisione di sovvertire

nella presentazione discografica l’ordine

della raccolta monteverdiana, riservando

l’esordio ai vespri. I mottetti 'da concerto'

composti su testi non liturgici (CD 1, nn. 3,

5, 7, 9), che nella celebrazione erano stati

raggruppati alla fine del vespro a mo' di

epilogo devozionale, qui invece sono stati

alternati ai salmi, rispettando con ciò

l`ordine dell’edizione del 1610. La seconda

versione monteverdiana del Magnificat

(a 6 voci), presentata dopo la benedizione

vespertina (CD 2, nn. 19-30), completa infine

la registrazione realmente integrale della

raccolta.

Paola

Besutti

····················

I Tempi

Già dalla fine del ‘400 la pulsazione

metronomica (Tactus) si stabilisce su un

battito del polso che non ha avuto nella

fisiologia umana variazioni di rilievo. E’ su

questa pulsazione che viene organizzato il

sistema delle mensure e delle

proporzioni (prolazioni) i cui segni

vanno intesi - per l'epoca di Monteverdi -

come valori di scansione precisi, impiegati

dagli autori in correlazione all'affetto,

all'espressione e alla solennità proprie del

brano.

A partire approssimativamente da metà ‘600 le

indicazioni di tempo si codificano sempre più

nei nomi delle danze o si identificano nelle

più flessibili diciture di Allegro Andante

Adagio ecc.; sono meno soggette ai soli

segni di prolazione e lasciano all'interprete

una certa elasticità nella scelta del Tempo.

Se nel repertorio più comunemente conosciuto è

quindi facile avvedersi di un`incongruenza

qualora un Andante venisse eseguito

come un Presto o un Allegro

come un Adagio, nella musica

dell’epoca di Monteverdi ciò è meno evidente,

poiché sia il pubblico sia gli stessi

interpreti sono tutt’ora influenzati da

esecuzioni che, a causa di nostra ingenuità,

di convenienza o di errori di trascrizione,

sono, per prassi generalizzata, diventata

ormai tradizione, irriguardose delle

proporzioni indicate. Il risultato, pur

distante dall’idea del compositore, appare

spesso all'ascoltatore di oggi ugualmente

plausibile e accattivante magari

nell'evocazione frequente di suggestioni

popolaresche o etniche, più vicine al nostro

gusto moderno che all'autentico significato

della composizione. Ciò si nota maggiormente

nei tempi ternari ma si riscontra talvolta

anche nei ritmi binari, dove accade che si

aggiungano cambi di tempi non indicati

dall’autore, alterando il testo originale.

L'andamento del Tempo della musica del XVI e

XVII secolo può apparirci oggi come troppo

lento perché contrasta fortemente col generico

senso di frenesia tipico della nostra epoca,

che ci seduce a riconoscere in ogni tempo

ternario un brillante ritmo di danza.

Questa premessa è necessaria nella

presentazione di questa registrazione poiché

il Vespro della Beata Vergine, ancorché

appartenente al repertorio antico, è un'opera

molto eseguita: l'attenersi alle proporzioni

indicate da Monteverdi presenta molte

sorprese. Queste differenze potrebbero

apparire come una personale rilettura o

suscitare la stessa perplessità che si prova

quando i restauri di molti capolavori

pittorici del passato, rimosse le

incrostazioni che alteravano i colori

originali, svelano talvolta un'opera d'arte

affatto diversa da quella che, basandosi su

un'estetica sfalsata e distante da ciò che

l'artista voleva esprimere, è stata fino a

quel momento interpretata e spiegata. Si

aggiunga l'annosa questione delle chiavette

acute che, se non risolta

dall'interprete, porta a esecuzioni fuori tono

di gran parte del repertorio antico, cioè in

una diversa tonalità: tutto il brano viene

eseguito una quarta o una quinta sopra il tono

previsto dall'autore, i soprani cantano in

coloratura, i tenori diventano contralti e i

bassi tenori, La Messa In illo tempore,

il Lauda Jerusalem e i due Magnificat

vogliono infatti essere trasportati una quarta

sotto rispetto al tono indicato in partitura,

secondo una pratica ben codificata da tutti i

trattati dell'epoca.

Gli Ornamenti

La musica contenuta nei trattati di

ornamentazione rappresenta il loro vero

patrimonio. Ornamenti fantasiosi, disegni

melodici, vere e proprie composizioni create

per ornare i frammenti melodici standard,

i soggetti riconoscibili nei brani che

eseguiamo e riscontrabili, identici, in quei

trattati; come avviene nei testi di

architettura, dove i fregi e le decorazioni

sono modelli destinati a decorare, ad esempio,

le porte e le finestre degli edifici: soggetti,

queste, che senza ornamenti sono semplici e

funzionali varchi aperti nelle pareti.

Le porte e le finestre nella musica sono le

frasi a note lunghe che da sole non ambiscono

a esprimere il sentimento delle parole ma

attendono, per acquistare significato, che

l’interprete apponga loro i necessari

ornamenti: ad esempio Audi, ascolta; Coelum,

il cielo contemplato da chi canta; Verba

mea, le mie parole, il mio canto.

Le ornamentazioni presenti nei mottetti di

questa raccolta sono opera di musicisti a

Monteverdi contemporanei (Richardo e Francesco

Rognoni, Bovicelli, Barbarino, Brunelli),

musica scritta per ornare soggetti identici a

quelli che si trovano nel Vespro.

Roberto

Gini

|

|

|