|

|

1 CD -

472 644-2 - (p) & (c) 2003

|

|

|

|

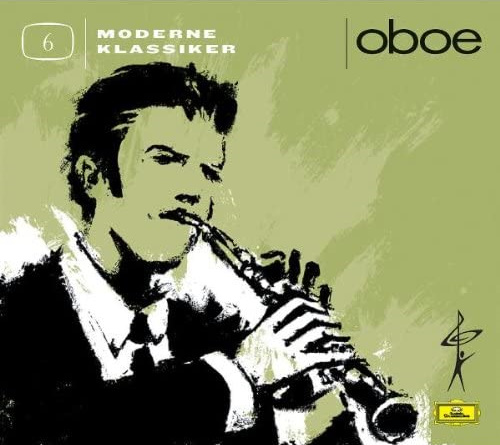

6 - MODERNE

KLASSIKER | oboe

|

|

|

|

|

|

|

|

| Richard STRAUSS

(1864-1949) |

Konzert

für Oboe und kleines Orchester

D-dur

|

|

26' 19" |

|

|

-

Allegro moderato

|

8' 37" |

|

1 |

|

-

Andante

|

9' 47" |

|

2 |

|

-

Vivace

|

4' 45" |

|

3 |

|

-

Allegro |

3' 10" |

|

4 |

|

Hansjörg

Schellenberger, Oboe | Berliner

Philharmoniker | James Levine,

Dirigent

|

|

|

|

| Francis POULENC

(1899-1963) |

Trio

für Klavier, Oboe und Fagott |

|

13' 13" |

|

|

-

Presto: Lent · Presto · Le double

plus lent · Presto |

5' 26" |

|

5 |

|

-

Andante: Andante con moto |

4' 39" |

|

6 |

|

-

Rondo: Très vif |

3' 08" |

|

7 |

|

James

Levine, Klavier |

Hansjörg Schellenberger,

Oboe | Milan Turkovic,

Fagott |

|

|

|

| Ralph VAUGHAN WILLIAMS

(1872-1958) |

Oboe

Concerto

|

|

18' 21" |

|

|

-

Rondo pastorale

|

7' 33" |

|

8 |

|

-

Minuet and musette

|

2' 47" |

|

9 |

|

-

Finale

|

8' 01" |

|

10 |

|

Celia

Nicklin, Oboe | Academy

of St

Martin-in-the-Fields |

Sir Neville Marriner,

Dirigent

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

-

Berlin, Jesus-Christus-Kirche |

maggio 1989 | studio | Strauss

(1-4)

- Salzburg, Aula der Universität |

aprile 1989 | Poulenc (5-7)

- London, St. John's Smith Square

| 15 giugno 1977 | Vaughan

Williams (8-10)

|

|

|

Original Editions |

|

-

Deutsche Grammophon | 429 750-2 |

1 CD | (p) 1990 | DDD | Strauss

(1-4)

- Deutsche Grammophon | 427 639-2

| 1 CD | (p) 1989 | DDD | Poulenc

(5-7)

- Argo | ZRG 881 | 1 LP | (p) 1977

| ANA | Vaughan Williams (8-10)

|

|

|

Edizione "Moderne

Klassiker"

|

|

Universal

Classics | 472 644-2 | LC 0173 | 1

CD | (p) & (c) 2003 | ADD/DDD

| 0028947264422

|

|

|

Project |

|

Christian

Kellermann | Martin Hossbach |

Justus Beier | Per O. Hauber

|

|

|

Direction |

|

Justus

Beier

|

|

|

Illustrations |

|

Olaf

Becker | Franz Scholz

|

|

|

Design |

|

Olaf

Becker | Becker-Design.net |

|

|

|

|

|

ORIGINAL

EDITIONS

|

MODERNE KLASSIKER: OBOE

Obwohl seit 1650 als

Soloinstrument bekannt, wurde die

Oboe in der Klassik und Romantik

nur spärlich mit Sololiteratur

bedacht. Erst im 20. Jahrhundert

trat das Holzblasinstrument aus

dem Orchesterplenum heraus und zu

einem neuen Siegeszug an. Wie für

so manches andere Instrument, dem

er zu Individualität verhalf,

schuf der erfindungsreiche Francis

Poulenc mit seinem Trio für

Klavier. Oboe und Fagott bereits

1926 für die Oboe ein

selbstbewusstes, pfiffiges Stück.

Poulenc war damals 27 Jahre

alt und einer seiner größten

Erfolge. das Ballett Les

Biches, das er für den

russischen Impressario Diaghilew

und dessen Ballets Russes

geschrieben hatte, lag immerhin

schon zwei Jahre zurück. Poulenc

war ein Kind des Erfolgs. Daher

ist auch die Leichtigkeit zu

erklären, mit der er gleichermaßen

anmutige und kunstvolle Stücke

zauberte und nie den Blick auf

seine Zuhörer verlor. Einst ein

Aushängeschild der

Avantgarde-Gruppe Les Six

kultivierte Poulenc einen

eigenständigen, von keiner Mode

angekränkelten Individualstil

zwischen tiefer Religiosität und

typischen französischen Charme.

Während des Zweiten Weltkriegs

bekannte er sich aktiv zum Kampf

gegen die Okkupanten und schrieb

auf Texte von Aragon und Eluard

Werke für die Résistance.

Eines der zentralen Werke für die

Oboe ist das Konzert für Oboe

und kleines Orchester von Richard

Strauss, das er 1945 als

erstes Werk in seinem Schweizer

Refugium komponierte. ein

heiter-gelöstes Alterswerk mit

allen Kennzeichen handwerklicher

Meisterschaft und dem intensiv

aufflackernden Elan des immensen

Klangmagiers. Der Autor

gewichtiger Tondichtungen und der

Komponist archaisch-gewaltiger

Musikdramen, beschränkte sich

jetzt ganz bewusst auf

„unliterarische", schön und leicht

empfundene Musik. Der reduzierte

und durchsichtigere Klangapparat

wird nun allerdings von Strauss

mit besonderer Feinheit verwaltet.

Es war der Solo-Oboist des Philadelphia

Orchestra, John de Lancy,

der als in Garmisch stationierter

GI den berühmten Komponisten bat.

„a piece for oboe" zu

schreiben. Alle Oboisten werden es

dem GI und Strauss ewig

danken. dass es auf diesem

vernachlässigten Gebiet zu diesem

brillant-herzerfrischenden Konzert

kam. Wie verstand es Strauss doch.

die technischen und klanglichen

Möglichkeiten der Oboe in

virtuosen Skalen und witzigen

Sprüngen zu nützen, das Instrument

„singen" zu lassen und die

Themen der Solo-Oboe als einen

Gruß von Mozart zu servieren. Das

Rondo-Finale entwickelt eine

purzelnde Buffolaune. In diesem

Nachkriegsstück gewinnt der

Bojährige Strauss nochmals

seinen jugendlichen Elan zurück

und überwand die schwere Stimmung

seiner „Metamorphosen".

Ein Jahr zuvor, 1944, komponierte

Ralph Vaughan Williams sein

Oboenkonzert. Trotz aller

lyrischen Qualität und

spielerischen Delikatesse ein

nostalgisches Stück. Auch ein

durch und durch englisches Stück.

Vaughan Williams wurde in

Gloucestershire geboren, studierte

in Cambridge und erhielt durch Maurice

Ravel und Max Bruch

musikalische Anregungen. Ab 1904.

widmete er sich als Mitglied der

Folk Song Society besonders

intensiv der Sammlung und

Veröffentlichung englischer Lieder

und unterrichtete später am Royal

College of Music in London. Bis zu

seinem Tod 1958 galt er als Haupt

der englischen nationalen Schule.

Vaughan Williams, der auch

als Musikschriftsteller hewortrat,

merkte im Kriegsjahr 1942 zum

Thema „Nationalismus und

Unternationalismus" an. „Ist

es möglich Nationalist und

gleichzeitig Internationalist zu

sein? Ich glaube, dass

politischer Internationalismus

und persönlicher Individualismus

sich notwendigerweise ergänzen:

der eine kann ohne den anderen

nicht existieren. Ich glaube,

dass alles, was in unserem

geistigen und kulturellen Leben

wertvoll ist, in unserem

Heimatboden wurzelt, aber dieses

Leben kann sich nur in einer

Atmosphäre der Freundschaft mit

anderen Nationen entwickeln.

Unsere nationale Kunst darf kein

ruhendes Gewässer sein, sondern

sie muss ihren Teil beitragen zu

dem großen Strom, der durch die

Jahrhunderte geflossen ist. Wir

dürfen nicht zu einem

ununterscheidbaren Teil des

allgemeinen Flusses werden".

MODERNITÄT KENNT KEIN ALTER

Keine Musik ist uns so nah wie

Musik unserer Zeit. Moderne

Klassiker sind Klassiker des

20.Jahrhunderts. Die Musik ist

erst wenige Jahrzehnte alt und

Schock und Erstaunen, die sie

auslöste, gerade erst überwunden.

Für uns zählen sie bereits zu den

Klassikern: exemplarisch für

unsere und ihre Zeit und

revolutionierend für die Kunst.

Die Auswahl der Beispiele zeigt,

wie sich manche Instrumente erst

im 20. Jahrhundert aus dem

Orchesterplenum zu neuer

Wirksamkeit emanzipierten und in

Schlüsselwerken der Moderne

hervortraten. Modernität kennt

kein Alter.

Manche der hier vorgestellten

Komponisten wirken wie

Zeitgenossen von heute, andere

verlieren in der Gegenüberstellung

an Originalität. Alles findet sich

in dieser Musik, die Gebrochenheit

und Vielfältigkeit des 20.

Jahrhunderts: Auflehnung und

Provokation, innere Emigration,

Anpassung und schöner Schein.

Packend: Prokofieffs

2.Violinsonate trifft auf das fast

gleichzeitig entstandene

Violinkonzert seines Widersachers

Kabalewski. Noch Jahrzehnte

nach seiner öffentlichen

Brandmarkung spürt man in Schostakowitschs

Cellokonzert seine gebrochene

Seele. Die späten Konzerte von Richard

Strauss sind ein Abgesang

auf eine untergegangene Welt, eine

Welt, für die alle Komponisten

nach neuen Gesangstönen suchten,

sei es als ekstatischer

Liebestaumel, als Schrei um

Erbarmen vor dem Verdammtsein oder

als pure spätromantische

Schönheitstrunkenheit. Aber die

Modernen Klassiker besitzen auch

kauzigen Humor, Ironie und ein

charmantes Unterhaltungsbedürfnis.

Rolf

Fath

|

|

|

|