|

|

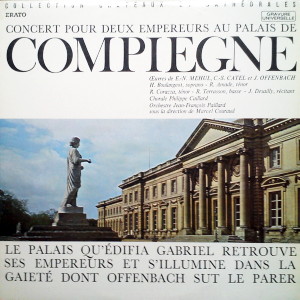

1 LP -

STU 70 323

|

|

| CONCERT POUR DEUX EMPEREURS AU

PALAIS DE - COMPIEGNE |

|

|

|

|

|

| LE PALAIS QU'ÉDIFIA GABRIEL

RETROUVE SES EMPEREURS ET S'ILLUMINE DANS

LA GAIETÉ DONT OFFENBACH SUT LE PARER |

|

|

|

|

|

|

Premier

Empire (NAPOLEON I)

|

|

|

| Etienne-Nicolas Mehul

(1763-1817) |

Les deux Aveugles

de Tolède (Overture) |

--' --" |

A1

|

| Charles-Simon Catel

(1773-1830) |

L'Auberge de

Bagnères (Introduction -

Air Basque) |

--' --" |

A2

|

|

Second

Empire (NAPOLEON III) |

|

|

| Jacques Offenbach

(1819-1880) |

Ba-ta-clan

(Chinoiserie musicale en un acte) |

--' --" |

A3

|

|

- 1.

Introduction et chœur · 2. Quatuor chinois

· 3. Romancé |

|

|

|

- 4.

Duo · 5. Ronde de Florette · 6. Duo

Italien · 7. Trio · 8. Le Ba-ta-clan et

Final |

--' --" |

B

|

|

|

|

| Huguette

Boulangeot, soprano (Fé-an-nich-ton) |

CHORALE PHILIPPE

CAILLARD |

|

| Raymond

Amade, ténor (Ké-ki-ka-ko) |

ORCHESTRE

JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

|

|

| Rémy

Corazza, ténor (Fé-ni-han) |

Marcel Couraud,

Direction |

|

| René

Terrasson, basse (Ko-ko-ri-ko) |

|

|

| Jean

Desailly, récitant |

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

- |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Guy

Laporte

|

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STU 70 349 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

Le

Palais de Compiègne

connut,

assurément,

ses heures le

plus brillantes

sous le

Second-Empire.

Napoléon

III y avait

entrepris de

nouveaux

aménagements

qu'il ne put

achever... pas

plus que ses

prédécesseurs

quim depuis

Louis XIII,

avaient fait

de ce Palais

un rendez-vous

de chasse et

un leiu de

séjour annexe

comme

Fontainebleau

ou

Saint-Cloud.

Sur le petit

théâtre,

une

représentation

d'opéra.comique

fut donnée à

l'intention de

Napoléon, lors

d'un de ses

courts arrêts

en compagnie

de

l'impératrice

Marie-Louise.

Des comédies

et revues y

furent jouées

sous le

Second-Empire:

l'une d'elle

eut pour

actrice

principale

l'Impératrice

Eugénie; une

autre eut pour

auteurs

Mérimée et le

Duc de Morny;

celui-ci avait

mis la main au

livret d'une

opérette

d'Offenbach,

le compositeur

adulé de la

nouvelle

société

impériale et

dont les

refrains

chantaient

dans toutes

les mémoires

comme les

valses de

Strauss que

débitait, à

Compiègne,

devant la

Cour... un

piano

mécanique!

Dés les

premières

années du XX

siècle, le

vieil

opéra-comique

connut un

regain de

faveur au

dépens du

drame. C'en

était fait des

sujets

lugubres,

terrifiants,

mélodramatiques,

bref de tout

ce qu'un

rédacteur de

"La Décade

Philosophique"

appelait "le

terrorisme

musical".

Bonaparte,

s'il réservait

ses faveurs

aux maitres

italiens,

n'était pas

insensible à

l'opéra-comique:

la romance du

Prisonnier

de

Della.Maria:

"Oui, c'en est

fait je me

marie..."

était un de

ses airs

favoris et sa

fanfare

préférée avait

pour thème un

choeur de La

Caravane du

Caire de

Grétry: "La

Victoire est à

nous...". A

Méhul, qui

venait de

faire jouer l'Irato

sous un

pseudonyme

italien, il

déclarait:

"Trompez-moi

encore souvent

de cette

manière!".

Méhul

(Givet, 1763 -

Paris, 1817)

fut, à coup

sûr, le plus

remarquable

compositeur

français de la

Révolution et

de l'Empire.

Un an avant la

création de Joseph,

il se

retournait

vers le genre

léger: le 28

janvier 1806,

il faisait

représenter à

l'Opéra-Comique

Les Deux

Aveugles de

Tolède. Si

les airs et

ensembles

n'ont ni

l'entrain, ni

la verve de

ceux de l'Irato,

en revanche,

l'ouverture se

révèle être

d'un intérêt

bien

supérieur.

Avec son

"boléro" - le

plus ancien, à

notre

connaissance

dans la

musique

symphonique

française -

ses

alternances de

majeur et

mineur de même

ton, elle se

relie à

l'ancienne

"musique

turque", mais

elle annonce

aussi Bizet.

Eléve de

Gossec et

premier

professeur

d'harmonie au

Conservatoire,

Charles-Simon

Catel

(Laigle, 1773

- Paris,

1830)

avait

brillamment

débuté pendant

la Révolution

par des hymnes

civiques et

èiéces

d'harmonie de

valeur. Après

le grand

opéra, il

aborde pour la

première fois

l'opéra-comique

avec L'Auberge

de Bagnères

créé le 23

avril 1807.

L'"Introduction"

l'emporte, non

seulement sur

les airs et

ensembles de

la partition

mais aussi sur

toutes les

ouvertures des

ouvrages

analogues.

Elle s'appule

sur un "air

basque"

rapporté par

le chanteur

Garat de sa

province

natale. Son

souvenir

planera au

terme de la Fantaisie

Concertante

pour piano et

harpe de L.-E.

Jadin et dans

le Boléro

final du

Premier

Concerto pour

harpe de

Bochsa le

fils.

Après avoir

végété pendant

cinq ans au

Théâtre

Français, Jacques

Offenbach

(Cologne, 1819

- Paris, 1880)

se dit que

"l'opéra-comique

n'était plus à

l'Opéra-Comique,

que la musique

véritablement

bouffe, gaie

et

spirituelle,

la musique qui

vit, enfin,

s'oubliait peu

à peu. Les

compositeurs

travaillant

pour

l'Opéra-Comique

faisaient,

ajoutait-il,

de "petit

grands

opéras". Je

vis qu'il y

avait quelque

chose à faire

pour les

jeunes

musiciens qui,

comme moi, se

morfondaient à

la porte du

théâtre

lyrique". Ce

"qualque chose

à faire",

c'était la

création d'un

théâtre dont

il fournirait

le répertoire

et assurerait

aussi la

direction; en

se heurtant au

départ à des

restrictions

non moins

tyranniques

que celles

imposées

naguère par

Lully (Pas

plus de trois

personnages,

pas plus d'un

acte!) mais

qu'importe...

le succès

viendrait

bientôt dans

cette nouvelle

société

impériale

avide de

s'étourdir

dans le faste

et les

divertissements

endiablés. Et

avec

l'impératrice

ennmie de la

"grande

musique",

l'opérette

avait devant

elle le plus

bel avenir. Il

allait

appartenir à

Offenbach

d'instituer

les

Bouffes-Parisiens

et d'y faire

triompher un

genre nouveau,

bien à lui et

auquel ses

émules

apporteraient

en général

plus de

finesse sans

se montrer

toujours

capables

d'autant de

brio.

Deux-jours

avant que ne

s'achève

l'année 1855,

marquée par la

première

Exposition

Universelle,

était créé

Ba-ta-clan:

c'était le

onzième

ouvrage

représenté sur

cette scène

depuis son

inauguration

au mois de

Juin et le

douzième

produit dans

la même année

par Offenbach!

La loufoquerie

de cette

"chinoiserie

musicale"

valait bien

celle de

l'"anthropophagie

musicale": Oyayaye

ou la Reine

des Iles

révélée au

mois de Juin.

Un succés

déòorant

accueillit ce

premier

plaidoyer en

faveur de la

joie, ce

premier

persiflage de

l'opéra

italien et du

mélodrame

romantique: Les

Huguenots

de Meyerbeer

s'y trouvant

parodiés dans

un incroyable

jargon

fanco-italo-chinois.

Les traits

dominants des

opérettes à

venir étaient

d'ores et déjà

parfaitement

dessinés grâce

à cette

première

collaboration

étroite

d'Offenbach et

de Ludovic

Halévy. C'est

dire toute

l'importance

de cer acte,

l'un des plus

réussis avec Pomme

d'Api et

qui devait

donner son nom

à un

café-concert.

Contrairement

à Saint-Saens

ou à Vincent

d'Indy qui

traitaient

l'opérette

avec mépris,

Ravel admirait

Offenbach: le

rapprochement

entre des

ensembles

syllabiques de

Ba-ta-clan et

certains

choeurs de

l'Enfant et

les Sortilèges

montrera que

cette

admiration,

comme toutes

celles de

Ravel, était

bien autre

chose qu'une

boutade!

Frédéric

Robert

|

|