|

|

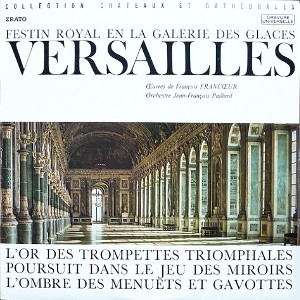

1 LP -

STU 70 316

|

|

| FESTIN ROYAL EN LA GALERIE DES

GLACES - VERSAILLES |

|

|

|

|

|

| L'OR DES TROMPETTES TRIOMPHALES

POURSUIT DANS LE JEU DES MIROIRS L'OMBRE

DES MENUÈTS ET GAVOTTES |

|

|

|

|

|

| François Francœur

(1698-1787) |

SYMPHONIES DU

FESTIN ROYAL DE MONSEIGNEUR LE

COMTE D'ARTOIS, année 1773 |

|

|

|

Quatrieme SUITE

mélée de trompette, timbales et

cors (extraits) |

20' 17" |

A1

|

|

- 1. Menuet I, de

F. REBEL - Menuet II, de F.

FRANCŒUR

|

|

|

|

- 2. Entrée de

chausseurs, de A. DAUVERGNE |

|

|

|

- 3. Menuet

gracieux, de J.-P- RAMEAU |

|

|

|

- 4. Air tendre,

de F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 5. Air en

rondeau, de F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 6. Musette, de

J.-J. de MONDONVILLE |

|

|

|

- 7. Rondeau, de J.-J. de

MONDONVILLE |

|

|

|

- 8. Rondeaux, de

F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 9. Rondeau gay,

de F. FRANCŒUR |

|

|

|

Deuxieme SUITE

(intégrale) |

6' 52" |

A2

|

|

- 1. Ouverture, de

F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 2. Air

majestueux, de J.-P- RAMEAU |

|

|

|

Deuxieme SUITE

(suite) |

24' 51" |

B

|

|

- 3. Contredanse,

de F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 4. Air gracieux,

de F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 5. Air vif, de F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 6. Gavottes, de

F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 7. Air très vif,

de A. DAUVERGNE |

|

|

|

- 8. Air marqué,

de F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 9. Air en

chaconne, de B. de BURY |

|

|

|

- 10. Gavottes, de

J.-J. de

MONDONVILLE |

|

|

|

- 11. Air vif, de

F. FRANCŒUR |

|

|

|

- 12. Gavottes, de

J.-P- RAMEAU |

|

|

|

|

|

| ORCHESTRE

JEAN-FRANÇOIS PAILLAR |

|

| Jean-François

Paillard, Direction |

|

| (Restitution:

J.-F. Paillard) |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

- |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Guy

Laporte

|

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STU 70 316 - (1 lp) - durata 52'

09" - (p) 1966 - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

De

Louis XIV à

Louis XVI,

tous les

évènements de

la Cour,

petits ou

grands, ont

été prétextes

à musique. Du

cérémonial

quotidien, la

messe à la

chapelle, les

soupers, les

couchers,

jusqu'aux

spectacles à

grand apparat,

carrousels,

fêtes,

réceptions

d'ambassadeurs,

les

compositeurs

du roi doicent

fournir sans

cesse des

accompagnements

appropriés qui

contribuent

largement à la

magnificence

royale.

Naturellement

les mariages

princiers ont

été l'occasion

de festivités

d'un éclat

particulier.

Rien que dans

les derniéres

années du

règne de Louis

XV, trois

mariages ont

été célébrés

en grande

pompe: celui

du Dauphon et

de

Marie-Antoinette

le 16 mai

1770, celui du

Comte de

Provence en

1771, celui du

Comte

d'Artois,

futur Charles

X, dernier roi

de France et

de Navarre,

avec

Marie-Thérèse

de Savoie, le

16 novembre

1773. Dans les

trois cas le

déroulement

est le même:

messe à la

chapelle,

réception dans

les

Appartements,

jeux à la

Galerie des

Glaces, à 10

heures 30

festin dans

l'opéra de

Gabriel,

inauguré en

1770, feu

d'artifice...

et les jours

suivants la

fête continue!

Le mariagé du

Comte d'Artois

fut maqué par

des

bousculades,

des désordres

que n'avaient

pas connus les

precédentes

cérémonies. En

outre un orage

gâia le feu

d'artifice,

dont le

responsable se

suicida! Mais

rien b'avait

été épargné

pour la

splendeur du

Festin. La

table royale

était décorée,

entre autres,

d'une rivière

qui coula

pensant tout

le banquet. Un

orchestre de

quatre-vingts

musiciens se

fit entendre.

François Rebel

le dirigeait

et son ami

François

Francoeur

avait fourni

la musique.

L'un et

l'autre

appartenaient

à des

dynasties

d'artistes et

ils sont

restés

associés, dans

une

collaboration

indéfectible,

tout au long

de leur

carriére.

Entre 1726 et

1773 on ne

trouve pas

moins de douze

oeuvres

lyriques

signées Rebel

et Francoeur.

Ce dernier

avait à

l'époque

soixante-quinze

ans. Il

s'était démis

de ses charges

de chef des 24

violons, de

compositeur de

la musique du

roi et de

directeur de

l'opéra. Mais

il restait un

important

personnage

officiel, qui

sera annobli

en 1764 et

recevra le

cordon de

saint-Michel

l'année

suivante. Son

Festin

Royal ne

comporte pas

moins de

quatre suites,

chacune de

plus d'une

demi-heure,

précédées de Fanfaren

qui ne sont

autres que la

Première

Suite de

Mouret. La

reliure de bau

manuscrit qui

nous conserve

cet important

ensemble porte

le titre

suivant: Concert

François

arrangé par M.

Francoeur

Surintendant

de la Musique

du Roy pour le

Festin Royal

de Mgr le

Comte d'Artois

années 1773.

Le terme

"arrangé"

correspond au

fait que

Francoeur a

fait de larges

emprunts à ses

contemporains,

emprunts qui

sont

d'ailleurs

indiqués d'une

manière

beaucoup plus

scrupuleuse

que ne le

comportalent

les moeurs

artistiques du

siècle. Au

demeurant la

majorité des

piéces vient

de lui. Parmi

les autres,

Rameau est

l'auteur de

trois

morceaux: un

Air majestueux

qui provient

des Fêtes

de l'Hymen et

de l'Amour

(2me

entrée,

sc. 4), deux Gavottes

de Dardanus

(Acte V,

derbière

scéne) et un Menuet

gracieux

avec les cors

de chasse,

dont nous

n'avons pu

déterminer la

provenance.

Quelques-unes

des plus jolie

pages son de

la plume de

Jean-Joseph

Cassanéa de

Mondonville

(1711.1772)

défenseur,

avec Titon

et l'Aurore

(1753), de la

musique

française dans

la "Querelle

des Bouffons",

introducteur

des sons

harmoniques

dans le jeu du

violon,

créateur de la

sonate

française

"avec clavecin

obligé",

compositeur

original et

gracieux qui

n'a pas encore

retrouvé la

place qu'il

méite. "Si je

n'étais pas

Rameau, disait

son

contemporain

Daquin,

qu'aurais-je

de mieux à

désirer que

d'être

Mondonville?"

Antoine

Dauvergne

(1713-1797)

est le

créateur de

l'opéra-comique

(Les

Troqueurs,

1753) et l'un

des principaux

artisans de la

symphonie

française.

Deux

compositeurs

figurent pour

une pièce; ce

sont des

collègues,

surintendants

de la musique

du roi: l'ami

Rebel et

Bernard de

Bury

(1720-1785)

qui, dès l'âge

de seize ans,

avait publié

un Livre

de pièces de

clavecin

où il ne

dissimule pas

son admiration

pour Rameau.

La

quatrième

suite, en

ré majeur, est

d'un style

beaucoup plus

éclatant, avec

ses

enluminures de

trompette et

ses fanfares

de cors de

chasse, que la

deuxième

suite, d'un

caractére plus

intime, plus

"musique de

chambre", à

l'execption

des deux

pièces (Contredanse

n° 2 et Air

très vif n°

7) où les

piccolos

introduisent

une note de

fantaisie

burlesque (il

y a dans la contredanse

des

"turqueries"

dopéra-comique).

En 1773 ke

styke gakant

s'est déjà

largement

imposé en

France et des

compositeurs

comme le

Chevalier de

Saint-Georges

publient des

oeuvres d'une

couleur

nettement

mozartienne.

Rien de cela

ne trasparait

dans le Festin

Royal. Il est

évidebt que la

cour reste

attachée à la

tradition des

Delalande, des

Mouret. Bien

des pièces de

Francoeur

pourraient

figurer, sans

détonner,

parmi les

suites des

Soupers du Roy

écrites un bon

demisiècle

plus tôt. Mais

ce

conservatisme

officiel n'est

pas un

"pompiérisme".

La tradition

demeure

vivante, la

musique coule

avec trop

d'aisance, de

naturel, de

charme, pour

ne pas être le

fruit de la

spontanéité.

Aussi cet

ensemble

reorPsente,

nous

semble-t-il,

un merveilleux

"échantillonnage"

de la vie

musicale à la

cour des Rois

Bourbon.

Au-delà de

leur très

grande, très

sédusante

valeur

artistique

intrinsèque,

ces pièces

dégageront, à

n'en pas

douter, un

puissant

parfum

évocateur pour

tous les

visiteurs et

admirateurs -

ils sont

légion - da

château d

Versailles.

Jean-François

Paillard

|

|