|

|

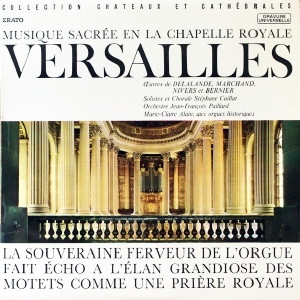

1 LP -

STU 70 315

|

|

| MUSIQUE SACRÉE EN LA CHAPELLE

ROYALE - VERSAILLES |

|

|

|

|

|

| LA SOUVERAINE FERVEUR DE L'ORGUE

FAIT ÉCHO A L'ÉLAN GRANDIOSE DES MOTETS

COMME UNE PRIÈRE ROYALE |

|

|

|

|

|

| Guillaume-Gabriel

Nivers (1632-1714) |

Suite du 2° ton |

--' --" |

A1

|

|

- Prélude

· Fugue · Dialogue de Rècits ·

Duo · Basse · Echo |

|

|

| Nicolas Bernier

(1664-1734) |

Motet du

Saint-Esprit pour soprano et

basse continue |

--' --" |

A2

|

| Louis Marchand

(1669-1732) |

Tierce en taille en ré mineur |

--' --" |

A3

|

|

Dialogue |

--' --" |

A4

|

| François Couperin le

Grand (1668-1733) |

PREMIER CONCERT

ROYAL pour dessus de viole et

basse continue |

--' --" |

A5

|

|

- 1.

Prélude · 2. Allemande · 3.

Sarabande · 4. Gavotte · 5.

Gigue · 6- Menuet en Trio |

|

|

| Michel-Richard

Delalande (1657-1726) |

Hymne

"Sacris Solemniis" Grand Motet pour

soli, chœur et orchestre /Révision et

réalisation: Laurence Boulay) |

--' --" |

B

|

|

- 1.

Chœur |

|

|

|

- 2.

Récit de basse (basson) |

|

|

|

- 3.

Petir chœur |

|

|

|

- 4.

Récit de ténor |

|

|

|

- 5.

Chœur |

|

|

|

- 6.

Récit de soprano (flûte)

|

|

|

|

- 7.

Récit de soprano et Chœur

|

|

|

|

|

|

Nivers, Bernier, Marchand,

Couperin le Grand

|

Delalande |

|

|

|

|

| Marie-Claire

Alain, aux grandes

orgues historiques de la Chapelle du Château

de Versailles |

Edith

Selig, soprano |

|

| Jocelyn

Chamonin, soprano |

André

Mallabrera,

ténor |

|

| Bernard

Fonteny, violoncelle |

Roger

Soyer, basse |

|

| Anne-Marie

Beckensteiner, clavecin |

Raymond

Guiot, flûte |

|

|

Paul

Hongne, basson |

|

|

Bernard Fonteny,

violoncelle |

|

|

Anne-Marie

Beckensteiner, clavecin

et orgue

|

|

|

CHORALE

STEPHANE CAILLAT

|

|

|

ORCHESTRE

JEAN-FRANÇOIS PAILLARD

|

|

|

Stéphane

Caillat, Direction |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

- |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Guy

Laporte

|

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STU 70 315 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

Grand

motet, petit

motet, pièce

d'prgue...

C'es trois

formes de

musique

religieuse

avaient place

sous les

voûtes de la

chapelle

royale, pour

accompagner ou

commenter les

offices

auxquels

assistaient le

Roi et sa

famille.

Michel-Richard

DELALANDE.

Surintendant

de la Musique

royale, est

célébre par

les grands

motets qu'il

composa sur

les textes des

psaumes. Si le

Sacris

solemnis

n'est pas la

traduction

musicale d'un

psaume, mais

d'une hymne au

Saint-Sacrement,

cette oeuvre,

datant de

1709, est

traitée en

style

concertant

comme tous les

grands motets:

qualques voix

solistes et un

choeur à cinq

voix sont

soutenus par

un orchestre

où les vents

s'ajoutent aux

vordes er au

continuo.

L'oeuvre est

scindée en

sept parties

où alterment

choeurs et

récits. Le

mouvement qui

seri

d'introduction

au motet est

une large

fresque

bi-partite.

Alors que òa

seconde partie

s'anime dans

un élan de

joie afin de

traduire de

plus pres le

texte, le

recueillement

préside au

départ de

l'oeuvre grâce

à

l'exploitation

du thème

grégorien à

l'orchestre

puls au choeur

fugué.

L'atmosphére

du motet tout

entier est ded

lors établie,

sous ses deux

éclairages:

gravité et

ferveur, force

et

enthousiasme.

Le récit

de basse

qui suit

suscite le

recueillement.

La voix

soliste est

accompagnée

par un double

counterpoint

de violons et

bassons

auxquels se

joint le

continuo:

"Nous

celebrons la

mémoire de la

dernière

Céne..." Pour

traduire le

trosième

verset,

Delalande

choisit un

petit choeur à

3 voix

accompagné par

les cordes;

cette page

précede un recit

de tènor

("Ils sont

faibles, et

pour les

réconforter.

Il leur

présente

l'aliment de

son corps")

qui ne termine

par les

paroles que

prononça le

Christi:

"Prenez cette

coupe que je

vous donne et

buvez-en

tous".

L'affirmation

de

l'institution

de ce

sacrifice est

confiée dans

le verset

suivant au

choeur

renforce par

l'orchestre.

Justement

celebre, le

Panis

angelicus

atteint

peut-être le

sommet de

l'oeuvre. La

flûte

traversière et

le soprano

échangent des

phrases d'une

admirable

sérénité,

insperées au

départ par le

thème

grégorien, et

de plus en

plus émouvant

lorsqu'elles

traduisent la

fin du verset

"manducat

Dominum

pauper, servus

et humilus".

C'est un

choeur

homophone,

pour clore ce

motet, qui

affirme sa foi

et sa

confiance dans

le Dieu unique

en trois

Personnes et

s'achiève en

un court mals

vibrant

"Amen".

Ce motet,

realisé

d'apres

l'edition

qu'en fit

Collin de

Blamont en

1729 ne

comportait une

instrumentation

détaillée que

dans les

récit. Elle

fut done

completée dans

les endroits

où elle

faisait défaut

et

principalement

dans les

choeurs et

interludes

symphoniques;

les parties

intermédiatres

(altos et

parfois même

seconds

violons)

furent

reconstituées.

Lorsque

Delalande se

démit en 1723

de trois des

quatre

quartiers qui

constitualent

sa charge de

sous-maitre à

la Chapelle

royale, il

confia ces

postes, avec

l'approbation

royale, à

Campra,

Gervais et

Bernier.

Nicolas

BERNIER, alors

âgé de

cinquante-neuf

ans, avait

derriére lui

une belle

carrière qui

l'avait

conduit -

aprés avoir

travaillé en

Italie avec

Caldara - à

Chartres (de

1694 à 1696),

à St-Germain

l'Auxerrois

puis à la

Sainte

Chapelle où il

avait succèdé

à Charpentier

(de 1704 à

1726). Ces

divers postes

de maitre de

chapelle

l'avaient

préparé à

recevoir la

charge de la

chapelle

royale qui

marqua le

couronnement

de sa

carriére. On

connait

surtout

Bernier comme

compositeur de

musique

profane par

les cantates

qu'il écrivit

à la demande

de la duchesse

du Maine, pour

les "Nuits de

Sceaux". Mais

son oeuvre

religieuse est

beacoup plus

importante, et

sa valeur est

réelle.

Quelques

grands motets

concertante à

la manière de

Delalande,

mais surtout

des petits

motets pour

une ou

plusieurs voix

solistes et un

effectif

instrumental

réduit,

témoignant

d'un art

délicat,

teinté parfois

d'italianisme.

Extrait d'un

recuil qui

parut en 1703,

ce petit Motet

du St Esprit,

confié à une

voix et basse

continue,

groups trois

parties. Un récitatif,

avec de

souples

vocalises

introduit un

air de facture

et d'esprit

italiens

auquel succéde

un joyeux alleluia

où une place

importante est

concédée à la

basse

continue,

laquelle

devance ou

commente les

interventions

vocales.

De tous les

organistes qui

brullerent à

la chapelle du

Roi Louis XIV,

Nivers et

Marchand -

l'un succédant

à l'autre -

furent parmi

les plus

grands.

Guillaume-Gabriel

NIVERS, né et

mort à Paris

(1632.1714)

fut-il éleve

de

Chambonnieres?

Apprit-il

auprés de Du

Mont la

composition?

Sa jeunesse

reste assez

obscure, et

l'on ne saura

it rien

affirmer quant

à ses années

de formation

musicale. On

le trouve

organiste à

St-Sulpice en

1654. Il fut

ensuite admis

comme chantre,

puis organiste

de la chapelle

royale (1678)

avant de

devenir maitre

de musique de

la Reine, puis

organiste et

mautre de

musique à

St-Cyr,

L'oeuvre que

nous laisse

cet artiste

d'une grande

pieté,

témoigne de sa

foi et de

l'influence

qu'il eut sur

l'evolution de

la musique

religieuse en

France.

Interprète et

théoricism,

Nivers ne

laisse rien au

basard et

règistre avec

beaucoup de

soin chacune

de ses pièces

d'orgue qui,

réunies soys

forme de

suites, sont

écrites dans

l'un des huit

tons de

l'Eglise. La Suite

du 2me ton

comprend sept

mouvements. Le

Prélude

fait alterner

le "positif"

et le "grand

plein jeu". A

ce prélude

fait suite une

Fugue à

3 voix, courte

piéce de style

imitatif, à

laquelle

succède un Récit

de caractère

plus

contemplatif.

Une phrase

ornée s'em

dégage,

soutenue par

un

accompagnement

harmonique sur

un "jeu doux",

lequel, dit

Nivers, "se

compose du

Bourdon et de

la Flutte, ou

du Bourdon et

du huit-pied".

Au duo,

également

bref, écrit en

contrepoint à

deux voix,

s'oppose une Basse,

c'est-à-dire

une page où la

partie

principale est

confiée a la

basse, alors

que la main

droite se

contente

d'accompagner.

L'Echo

est une forme

d'écriture

chère aux

Français

desireux

d'exploiter le

trosième

clavier ainsi

nommé de leur

instrument

dont

l'apparition

remonte au

premier tiers

du 17 siècle.

Ici encor, la

régistration

est indiquée,

et de courtes

phrases

passent du

"cornet" à l'

"écho" en un

va-et-vient

régulier

sostenu par

des accorde.

Le Dialogue

à deux choeurs

qui termine

cette suite

fait alterner,

comme dans le

prélude, le

"positif" et

le "grand jeu"

lequel se

compose, écrit

Nivers, "du

jeu de Therce

- il faut

entendre aussy

toute sa suite

- avec lequel

on met la

trompette, le

clarion, le

cromhorne, le

cornet, et le

tremblant à

cent s'il y en

a. Et le reste

à discrétion

dont le

mélange est

arbitraire."

Louis MARCHAND

appartien à

une autre

génèration. Ce

lyonnais, né

en 1669,

mourut à Paris

en 1732. Il

fut très jeune

organiste à la

cathedrale de

Nevers, puis à

celle

d'Auxerre,

avant

d'assumer à

paris la

responsabilité

de quatre

trubunes dont,

celle des

Jésuites de la

rue

St-Jacques.

C'est en 1706

qu'il succède

à Nivers à la

Chapelle

Royale. Mais

bientôt, sa

vie déréglée

l'oblige à

renoncer à ses

charges et à

quitter la

France. On

sait qu'il

alle en

Allemagne ey

qu'il fut mis

en compétition

avec J.-S.

Bach à Dresde

en 1717. Mais

il renonça au

dernier moment

à ce "tournoi"

qui, malgré la

grande

renommée de

virtuose sur

l'orgue ye le

clavecin qu'il

avait acquise,

eut peut-être

tourné à son

dèsavantage...

Rentré à

Paris, il ne

reprit que la

charge

d'organiste

des

Cordeliers. Si

l'un de ses

livres d'orgue

fut gravé

après sa mort,

les quatre

autres durent

attendre notre

siècle pour

avoir les

honneurs de la

publication. A

l'archaisme -

combien

poetique

parfois - de

Nivers,

Marchand

oppose une

écriture plus

souple, une

plus grande

carieté de

rhthmes, des

harmonies plus

riches. La Tierce

en taille

est une page

inspirée où,

comme son

titre

l'indique, le

chant est

situé à la

main gauche

qui chante en

"taille",

c'est-à-dire

entre la basse

et le

"dessus", sur

un jeu de

"tierce". Le Dialogue

sur le "grand

jeu" débute

gravement, sur

yne pédale de

tonique, puis

s'anime en un

trois temps où

la main gauche

se volt

indiquer un

"cromorne

positif"

tandis que les

deux parties

confiées à la

main droite

chantent sur

un "cornet de

récit". Après

des

alternances

entre le

"Grand jeu" et

l' "écho",

l'oeuvre se

termine par un

retour à

l'esprit du

début, grave

et homophone.

Nivers,

Delalande,

Marchand,

Bernier,

quatre noms

parmi ceux qui

illustrérent

la musique de

la Chapelle

Royale durant

quarante

années, et

dont les

oeuvres,

s'étageant de

l'aube au

déclin du

règne de Louis

XIV,

marquérent

l'évolution

d'une pensée

et d'un art

religieux en

France.

Laurence

BOULAY

|

|