|

|

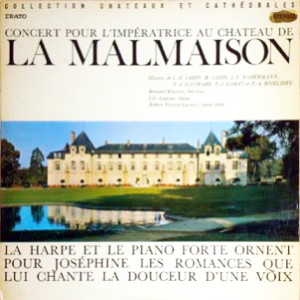

1 LP -

STE 50 307

|

|

| CONCERT POUR

L'IMPÉRATRICE AU CHATEAU DE - LA

MALMAISON |

|

|

|

|

|

| LA

HARPE ET LE PIANO FORTE ORNENT POUR

JOSÉPHINE LES ROMANCES QUE LUI CHANTE LA

DOUCER D'UNE VOIX |

|

|

|

|

|

| Louis-Emmanuel

Jadin (1768-1853) |

|

|

| Deuxième Duo

pour harpe et piano-forte en si

bémol majeur (Rondo) |

--' --" |

|

|

|

|

| Trois Romance

pour baryton et harpe |

|

|

| - Pierre-Jean

Garat (1764-1823): "Dans le printemps de mes

années" (Florian) |

--' --" |

|

| - Pierre-Jean

Garat (1764-1823): "Il était là!" (Comte de

Ségur) |

--' --" |

|

| - Martin-Pierre

D'Alvimare (1770-1838): "Mon cœur soupire" |

--' --" |

|

|

|

|

| Hyacinthe Jadin

(1769-1802) |

|

|

| Sonate

pour piano-forte en ut dièze mineur,

oeuvre IV n° 3 |

--' --" |

|

| -

Allegro moderato · Adagio · Rondo

allegretto |

|

|

|

|

|

| François-Joseph

Nadermann (vers 1775 - 1835) |

|

|

| Anglaise

rondoletto pour harpe, op. 92 |

--' --" |

|

Martin-Pierre

D'Alvimare

|

|

|

| Air russe varié pour harpe, op.

25 n° IV |

--' --" |

|

|

|

|

| Trois Romances pour baryton

et piano-forte |

|

|

- Hyacinthe Jadin: "Romance à la Lune"

|

--'

--" |

|

| - Louis-Emmanuel

Jadin: "La

Mort de Werther" |

--' --" |

|

| - Louis-Emmanuel

Jadin: "Chanson" |

--' --" |

|

|

|

|

| François-Adrien

Boieldieu (1775-1834) |

|

|

| Deuxième

Duo pour harpe et piano-forte

en si bémol majeur (Allegro

moderato) |

--' --" |

|

|

|

|

| Bernhard

Kruysen, baryton |

|

| Lily Laskine,

harpe |

|

| Robert Veyron-Lacroix,

piano-forte |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

- |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Guy

Laporte

|

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STE 50 307 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

En

1799,

Joséphine de

Beauharnais

achetait à La

Malmaison un

château

élevé sous

Louis XIII, et

dont le

dernier

propriétaire,

Lecouteux du

Moley, avait

fait depuis

1771 un des

lieux de

rencontre de

l'élite

parisienne.

Sur cette

ancienne

demeure, se

greffa

l'actuel

pavillon

dressé selon

les plans de

Percier et de

Fontaine. Pour

Bonaparte, La

Malmaison

devint un lieu

de travail, où

plusieurs

actes

historiques se

décidèrent.

Pour la future

Impératrice,

ce fut un lieu

de plaisir,

doté de

kiosques, de

Temples de

l'Amour, de

bergeries,

d'un salon de

musique relié

à une galerie

et à un petit

théatre qui

allaient tous

deux

disparaitre

sous la

Restauration.

Pensant

l'Empire,

Malmaison fut

de plus en

plus déclassé

pour

Saint-Cloud,

Compiegne ou

Fontainbleau.

Si bien qu'à

la

proclamation

du divorce,

Joséphine y

venait depuis

longtemps

presque seule.

Napoléon lui

rendit encore

visite; il lui

présenta même

l'heritier

qu'elle

n'avait pu lui

donner.

L'ex-impératrice

mourut en 1814

en cette même

Malmaison, peu

de temps après

y avoir reçu

le Tsar

Alexandre I.

Un an plus

tard,

Napoléon,

avant de

prendre le

chemin de

l'exil, y

évoquait, dans

une ultime

halte, le

souvenir de

cette "bonne

Joséphine" qui

avait fait,

pour un temps,

de Malmaison,

un nouveau

Trianon.

Les goûts bien

connus de

Bonaparte pour

les maîtres

italiens ou

italianisants,

comme le

piètre Della

Maria, n’ont

pas empêché

Joséphine

d’accueillir à

La Malmaison

des pianistes

et chanteurs

authentiquement

français,

applaudis en

d'autres lieux

par les

noiabilités

consulaires ou

impériales.

Leur musique

est un peu

semblable à la

peinture de

Prud’hon.

Empreinte des

graces

alanguies du

XVIII siècle

finissant, elle

se colore

d’accents

pathétiques,

héroïques ou

élégiaques,

annonciateurs

du romantisme,

et baignant

parfois dans

un

clair-obscur

opposé au

classicisme

froid et

déclamatoire

de David ou de

Cherubini. On

peut

aujourd’hui

encore admirer

dans le Salon

de Musique de

La Malmaison,

les

instruments de

l'Impératrice

l’épinette,

les deux

pianos-forte

et la harpe

qu’elle se

piqua de

pratiquer. Il

était bien

naturel, en

l’occurence,

qu’entre tous

les musiciens

qui firent les

délices des

soirées de La

Malmaison,

nous parlions

tout d’abord

du Maître de

Harpe de

Joséphine:

Martin-Pierre

d’Alvimare

(Dreux; 1770 -

Paris, 1838).

Ce dilettante

accéda aux

fonctions de

"Harpiste de

la Musique

Particuliére

du Premier

Consul",

devenu après

1804 "S. M.

l’Empereur et

Roi". I1 les

conserva

jusqu’en 1812;

rentré alors

en possession

de ses biens,

dont la

Revolution

l’avait

frustré, cet

aristocrate

normand se

retira de la

vie musicale;

à tel point

qu’il ne

voulut plus

entendre

parler, sous

aucun

prétexte, de

son passé de

harpiste et de

compositeur

"lequel

n’avait

pourtant rien

que

d’honorable"

(Fétis).

Certes,

d‘Alvimare

n’avait guére

eu de chance

avec son

unique ouvrage

lyrique Le

Mariage par

imprudence,

opéra-comique

un peu pâle,

dont on

déclara que la

seule

imprudence de

ses auteurs

était de

l’avoir fait

repréenter!

Mais, ni ses

romances, ni

ses

compositions

instrumentales,

toutes dédiées

à la harpe ne

méritaient

d’être reniées

par leur

auteur, encore

moins d’être

oubliées ou

dédaignées par

la postérité.

D’Alvimare

excellait

particulièremmt

dans le theme

varié,

s’appuyant sur

des motifs

originuux, des

romances ou

des airs

populaires

russes,selon

un usage qui

commençait à

se répandre en

occident, et

dont on

trouvera, à la

même époque,

des exemples

plus connus

chm Weber,

Hummel ou

Beethoven.

La plus

célébre des

romances de

D’Alvimare Mon

coeur soupire,

sur laquelle

l’auteur

lui-même

composa des

variations,

fut un des

triomphes de

Pierre-Jean

Garat

(Ustarritz,

1764 - Paris,

1823). Ce

chanteur de

charme, aux

manières

excentriques,

fut un des

interprètes

favoris de

Joséphine à

qui il rendit

encore visite

après 1809. La

fin de sa

carrière

publique

devait à peu

près coincider

avec la chute

de l’Empire.

Il est

impossible de

dénombrer les

pièces

chantées qui

lui valurent

tant

d‘applaudissements,

à commencer

par les

siennes

propres, parmi

lesquelles Dans

le printemps

de mes années

(1800) et Il

était là!

(1809), dont

la vogue s'est

maintenue

jusqu’à nos

jours.

Parues en

1796, les

trois romances

des frères

Jadin

sembleront

d'un style

beaucoup plus

pré-romantique.

Hyacinthe

Jadin

(Versailles,

1769 - Paris,

1802), etait

le deuxième

fils de Jean

Jadin, un

membre de la

Chapelle

Royale dont il

devait être

l’élève ainsi

que de

Hullmandell.

Durant sa

carrière,

hélas fort

courts, ce

premier

titulaire de

la classe de

piano-forte du

Conservatoire,

a peu écrit

pour la voix;

en dehors de

trois hymnes

civiques, on

lui doit cette

Romance a

la Lune où

se révèlent un

sentimmt

harmonique et

un sens des

proportions

peu fréquents

en France à la

fin du XVIII

siècle. On lea

retrouve plus

affirmés dans

son Ouverture

en Fa

(pour

harmonie) et

la plupart de

ses concerti

et sonates

pour le

pianoforte; de

ces dernières,

la plus

remarquable

est, sans

doute, celle

en ut dièze

mineur - ton

alors peu

usité - où se

profilent tour

à tour Weber,

Mendelssohn et

Beethoven.

Le frère ainé

de Hyacinthe

Jadin,

Louis-Emmanuel

(1768 - 1853),

qui lui devra

l'essentiel de

sa formation,

vécut. par

contre.

jusqu'à un âge

très avancé.

Il devait

mourir,

presqu'oublié,

à quatre-vingt

cinq ans, à

l‘aube du

Second Empire.

En 1830, il

s‘était retiré

près de

Montfort

l‘Amaury,

mettant fin à

une carrière

musicals

publique de

près de

quarante

années.

Claveciniste

au Théâtre de

Monsieur en

1790, membre

de la Garde

Nationale en

1792 (il

contribua avec

talent à

l'illustration

du Fêtes

Civiques), il

devait

succéder en

1802 à son

frère

Hyacinthe au

Conservatoire,

puis oecuper

les fonctions

de pianiste au

Théâtre

Molière en

1806 et enfin

de Gouverneur

des Pages de

la Musique du

Roi aux

Tuileries, de

1814 à 1830.

Louis-Emmanuel

Jadin passait

pour un den

plus brillants

pianistes et

accompagnateurs

de aa

génération. Sa

renomrmée

franchit même

les

frontières. La

Mort de

Werther

met en scéne,

un siècle

avant

Massenet, le

héros goethéen

en appelant à

son secours le

"plomb fatal".

A cette courte

scène

dramatique,

fait contraste

une délicieuse

Chanson en

forme de

rondeau,

profession de

foi romantique

jusqu’à la

caricature - Moi

j'aime la

maladie plus

encor que la

santé! -

et dont

certaines

modulations

font déjà

songer à La

Belle Meuniére.

Voilà qui

s'opposerait

aux

dénigrements

dont la

romance n'à

cessé d'être

victime dès

cette époque

où elle

atteignait sa

plus belle

floraison.

Louis-Emmanuel

Jadin consacra

au piano-forte

l‘esssentiel

d‘une

production

abondante

jusqu‘à la

prolixité et

dont une

grands partie

est restée

manuscrite. Il

exploita avec

autant

d'à-propos et

de

compréhension

les

pssibilités

expressives de

la harpe, la

combinant très

heureusement

avec le

piano-forte,

et même le

piano moderne

(Fantaisie

Concertante

pour harpe

piano et

orchestre,

v. 1820). De

ces deux duos

avec

piano-forte,

nous donnons

ici le final du

deuxième

"dédié à

Madame

Bonaparte".

Francois-Adrien

Boïeldieu

(Rouen 1775 -

Jarcy 1834)

fut présent

aux soirées de

La Malmaison

par quelques

unes de ses

romances que

fit applaudir

Garat.

Néanmoins, ses

premières

compositions

instrumentales,

toutes écrites

dans les cinq

dernières

années du

XVIII siècle

relèvent de la

même

esthétique que

celles de

Louis-Emmanuel

Jadin à qui,

d'ailleurs, le

musicien de La

Dame Blanche

sera toujours

reconnaissant

de l'avoir

encouragé à

ses débuts.

A son tour,

Boïeldieu

mélera les

cordes

frappées et

les cordes

pincéès dans

ses quatre

duos pour le

piano-forte et

la harpe. Le

plus

intéressant

est le

deuxième en si

bémol dont on

trouvera ici

seulement

l'Allegro

initial, très

supérieur à la

Pastorale

Variée qu'une

absence

complète de

modulations

rend monotone,

malgré

l'ingéniosité

renouvelée des

combinaisons

instrumentales.

Quant à

François-Joseph

Nadermann (v.

1773 - Paris

1835), fils du

luthier

Jean-Henri, le

facteur

ordinaire de

la Reine

Marie-Antoinette,

élève de

Krumpholz et

de Desvignes,

sa carrière

officielle

débuta

seulement en

1815 aux

Tuileries. De

1825 à 1835,

il allait, le

premier,

enseigner la

harpe au

Conservatoire.

Jusqu0au seuil

du romantisme

triomphant,

parallèlement

à Charles

Bochsa le

fils, le

successeur de

D'Alvimare, il

prolongea à la

harpe

l'esthétique

fin XVUUU

siècle. On en

trouvera un

excellent

témoignage

dans ce

Rondoletto à

l'anglaise,

écrit pour

exercer

l'élève à la

précision dans

l'usage des

pédales, et

extrait d'une

des sonatines

progressives

opus 92

insérées dans

sa Méthode.

Frédéric

Robert

|

|