|

|

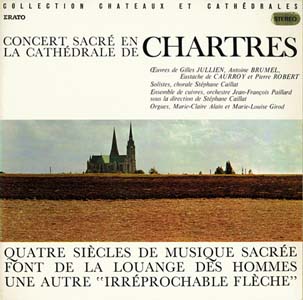

1 LP -

STE 50 248

|

|

| CONCERT SACRÉ EN LA CATHÉDRALE

DE - CHARTRES |

|

|

|

|

|

QUATRE SIÈCLE DE MUSIQUE SACRÉE

FONT DE LA LOUANGE DES HOMMES UNE AUTRE

"IRRÉPROCHABLE FLÈCHE"

|

|

|

|

|

|

| Gilles

Jullien (1650-1703) |

Prélude |

--' --" |

A1

|

| Antoine Brumel

(1460 - vers 1530) |

Motet

"Ecce panis angelorum" pour 4 voix

mixtes a cappella |

--' --" |

A2

|

|

Motet

"Mater Patris et Filia" pour 3

voix d'hommes a cappella |

--' --" |

A3

|

| Eustache du Caurroy

(1549-1609) |

Te

Deum (Restitution: Denise

Launay) |

--' --" |

A4

|

| Pierre Robert (vers

1618 - 1798) |

Grand

Motet "Nolite me considerare"

(Restitution: Héléne Charnassé -

Revision et réalisation: Laurence

Boulay) |

--' --" |

B1

|

| Gilles Jullien

(vers 1650 - 1703) |

Suite

du 7eme Ton |

--' --" |

B2

|

|

|

|

| Edith Selig, soprano |

ENSEMBLE DE CUIVRES |

|

| Gladys Felix, Nadine

Denize, altos |

ORCHESTRE DE

CHAMBRE JEAN-FRANÇOIS PAILLARD |

|

| André Meurant, tenor |

CHORALE STÉPHANE

CAILLAT |

|

| Louis Collet,

Georges Abdoun, barytons |

Stéphane Caillat,

Direction |

|

| Roger Soyer, basse |

|

|

| Pierre Pierlot, hautbois |

|

|

| Bernard Fonteny, violoncelle |

|

|

| Anne-Marie

Beckensteiner, orgue |

|

|

| Marie-Claire Alain,

aux grandes orgues historiques de

la Cathédrales d'Auch |

|

|

| Marie-Louise Girod,

à l'orgue Clicquot-Gonzales de

l'Eglise Saint-Merry de Paris |

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Eglise

Saint Roch - gennaio 1965

|

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Daniel

Madelaine |

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STE 50 237 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

Des trois

soeurs gothique,

Chartres, Reims en

Amiens, la

première surtout

est un haut lieu

de l'esprit, de

l'art et de la

foi. Est-ce parce

qu'elle représent

l'art ogival dans sa plus

grande pureté?

Est-ce pour sa

nef audacieuse

élevée en peu

d'années

(1194-1225)? Ou

pour ce

foisonnement de

statues qui

peuplent ses

trois grands

porches de tous

les personages

de l'Ancien et

du Nouveau

Testament? Pour

l'éclat de ses

verrières du

XIII siècle qui

n'ont de rivales

que celles de

Bourges? Ou pour

ce

deux tours

dissemblables,

et pour sa

fiche "unique

au monde",

oeuvre de Jean

de Beauce?

Pour cela tout

ensemble, et

davantage

encore. L'un

des plus

frequentés

parmi les

leiux de

pélerinage,

Chartres a

reçu de

nombreuses

visites

royales,

peut-étre même

celle de saint

Louis.

Qui

ne connait

enfin cette

Présentation

de la Beauce à

N.D. de

Chartres,

hommage de

Péguy

converti?

"Tour de

David, voici

votre tour

beauceronne.

C'est l'épi

le plus dur

qui soit

jamais monté

Vers un ciel

de clémence et

de sérenité,

Et le plus

beau fleuron

dedans votre

couronne."

(La Tapisserie

de Notre-Dame)

L'école

de musique de

Chartres est

très ancienne.

Dès XI siècle,

l'évéque

Fulbert

favorise le

chant, compose

même, dit-on,

des hymnes. Au

XV siècle, la

maitrise est

érigée en

psalette.

Composée de 5

a 12 enfants

(selon les

époques) et de

24 adultes,

"heuriers",

elle assure un

service

musical très

chargè. A

l'occasion des

visites

royales, la

musique du Roi

prète aussi

son concours.

Parmi les

musiciens qui

ont occupé une

fonction à la

maitrise de

Chartres,

certains ont

laissé un nom,

soit par leur

science, soit

par leurs

compositions:

le flamand

Jean

Tinctoris,

l'un des plus

grands

théoriciens du

XV siècle, le

compositeur

Antoine

Brumel, son

contemporain;

aux XVII -

XVIII siècles,

Pierre Robert,

Nicolas

Bernier,

l'organiste

Gilles Jullien

dont

l'instrument

sera sans

doute bientôt

restauré...

Antoine

Brumel, qui

vient des

Flandres, n'a

guère que 23

ans, l'annèe

1483,

lorsqu'il

arrive à

Chartres.

Nommé

heurier-matinier,

il chante et

compose; mais

il quitte

bientôt

Chartres pour

Laon avant de

diriger la

maitrise de

N.D. de Paris.

Appelé enfin

par le duc de

Ferrare il

semble qu'il

ait préféré se

retirer à

Lyon. Son

renom de

compositeur

(Messes de 4 à

12 voix,

motets,

quelques

chansons

françaises)

ègalait

presque celui

d'Ockeghem, de

Tinctoris, de

Josquin,

d'Obrecht et

d'Isaac. La

date de sa

mort est

située vers

1520.

Deux motets de

Brumel on été

retenus, parmi

ceux qu'a

transcrits et

publiés Annie

Bank: Ecce

panis

angelorum,

extrait de la

séquence Lauda

Sion (de la

fête du

Saint-Sacrement)

est une pièce

à 4 voix dans

le style le

plus pur de la

deuxième école

neederlandaise.

Le Ténor

chante le

thème

liturgique

tandis que les

autre voix

dessinent un

counterpoint

en imitation

du chant

donné. La

dernière

partie, en

rythme

ternaire,

produit cet

effet de

carillon très

recherché par

les

compositeurs

de ce temps. Mater

matris et

filia,

motet à la

Vierge Marie,

est écrit pour

3 voix

d'hommes qui

chantent

tantôt en

style

d'imitation

fuguée, tantôt

en accords

verticaux. Le

"carillon"

traditionelle

amène une

conclusion

joyeuse,

On peut à bon

droit

s'étonner de

rencontrer ici

le nom

d'Eustache du

Caurroy,

sous-maitre de

la Chapelle

Royale,

compositeur de

la Chambre du

Roi. Né près

de Beauvais en

1549, mort à

Paris en 1609,

aucun lien ne

semble le

rattacher à

Chartres. Il

dût y paraitre

cependant, ne

serait-ce

qu'une fois

dans sa vie, à

l'occasion du

sacre du Roi

son maitre.

Henry IV en

effet ne fut

pas sacré à

Roeims,

conformement à

la tradition,

mais à

Chartres, le

27 février

1594. Il

n'avait abjuré

que 6 mois

auparavant, et

les ligueurs,

s'opposant à

son sacre,

occupaient

Reims

militairement.

On choisit

Chartres, mais

il fallut

aller quérir à

saint Martin

de Tours la

deuxième

sainte Ampoule

que les moines

vinrent

apporter

processionnellement.

a l'issue du

sacre et juste

avant la

Messe, le Te

Deum fut

chantè "en

musique par la

Chapelle du

Roy" (N. de

Thou, Cérémonies

observées au

sacre...

1594). L'usage

voulant que

les maitres de

chapelle

fissent

interpréter

leurs propres

oeuvres, ce Te

Deum ne

poivait être

que d'Eustache

du Caurroy.

La version

originale (in

Preces

ecclesiasticae,

Liber I,

1609) est

écrite pour 6

voix et

s'inspire du

thème

liturgique

sans le suivre

à la lettre.

Dans

l'interpretation

qui en est

donnée ici,

les cuivres

suppléent de

temps à autre

a certaines

voix du

choeur, ce

qu'autorisaient

parfaitement

les usage du

temps.

Les versets de

plain-chant

alternés avec

les choeurs

sont chantée

selon les

pricipes de

rythmique

accentyée

appliqués au

temps de la

Renaissance.

D.

Launay

Lorsqu'en

1650. Pierre

Robert

sollicite la

fonction de

Maitre de

Musique, ses

titres sont

bien faits

pour retenir

l'attention du

Chapitre de la

Cathédrale:

après de

solides études

à la Maitriae

de Notre-Dame

de Paris, le

jeune prêtre y

a été nommé

"surveillant

des enfants",

une de ses

oeuvres vient,

en outre,

dètre

couronnée au

Puys de

musique de

Mans.

Il n'est pas

douteux qu'une

carrière aussi

solidment

fondée ait

tenu ses

promesses:

dix-huit mois

après son

arrivée, le

musicien

quitte

Chartres. La

cathédrale de

Senlis et, de

nouveau,

Notre-Dame

marquent les

étapes d'une

rapide

acension qui

s'achève à la

Chapelle

Royale, où

Pierre Robert

obtient

successivement

les charges de

sous-maitre,

puis de

compositeur. A

cette époque,

le grand motet

pour solistes,

choeur et

orchestre

s'introduit à

l'église.

Pierre Robert

y souscrit

volontiers

ainsi qu'en

témoigne un

important

recueil

publié, à la

fin de sa

carriére

officielle

"par expres

commanderment

de sa

majesté."

Le motet Nolite

me considerare,

écrit sur un

texte extrait

du Cantique

des Cantiques,

et destiné à

la splennité

de Notre-Dame

des Sept

Douleurs, est

emprunté à cet

ouvrage.

Si l'orchestre

y apparait

conformément à

l'usage du

temps,

l'ensemble

vocale

comprend,

outre le

choeur, sept

solistes qui

interviennent

dans des

"récits" à une

ou plusieurs

voix, conçus

avec une

extréme

liberté. Art

de transition,

d'un

italianisme

assagi, qui

nous éclaire

bien sur la

position d'un

ecclésiastique

face au grand

motet

versaillais.

Cette

solennité des

offices est

également

obtenue, à

Chartres,

grâce à la

présence

d'excellents

organistes.

C'est ainsi

qu'à la fin de

1667, le

chapitre

s'assure le

concours de

Gilles

Jullien,

probablement

élève de

Nicolas

Gigault.

L'orgue de la

cathédrale,

considéré

comme "l'un

des plus beaux

du royaume", à

étè

reconstruit au

siècle

Précédent par

Robert

Filleul, et

pourvu, peu de

temps après

Saint Merry

(1647), d'un

troisiéme

clavier dir

"d'écho". Ses

jeux de

cornets, de

flûte,

cromornes ou

voix humaine,

sont de la

plus haute

qualité.

A la suite de

ses maitres

spirituels, la

même année que

François

Couperin

(1690), Gilles

Jullien publie

un Premier

livre d'orgue

qui comprend

quatre vingt

pièces

groupées selon

les tons de

l'église et un

Motet de Sainte

Cécile. La

"Suite du VII

ton" reflète

bien les

différents

aspects de cet

art: écriture

audacieuse du

Prélude émailé

de

dissonances,

raffinement

des Duos,

invention

mélodique des

rècits,

grandeur enfin

du Dialogue

conclusif.

Tout les

acquisitions

des maitres de

la génération

précédente

sont présentes

ici; l'abandon

du

plain-chant,

certains

caractéres du

style tour à

tour brillant

et dramatique,

permettent

néanmoins

d'entrevoir

l'esthétique

de concert

vers laquelle

glissera

bientôt

l'école

d'orgue

française du

18eme siècle.

H.

Charnasse

|

|