|

|

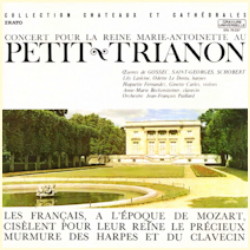

1 LP -

STE 50 237

|

|

| CONCERT POUR LA

REINE MARIE-ANTOINETTE AU - PETIT

TRIANON |

|

|

|

|

|

LE FRANÇAISE A L'ÉPOQUE DE MOZART

CISÈLENT POUR LEUR REINE LE PRÉCIEUX

MURMURE DES HARPES ET DU CLAVECIN

|

|

|

|

|

|

| François-Joseph

Gossec (1734-1829) |

Symphonie

Concertante du ballet de Mirza

pour 2 harpes et orchestre |

--' --" |

A1 |

|

-

Allegro · Largo · Rondeau |

|

|

| Joseph Chevalier de

Saint-Georges (1739-1799) |

Symphonie

Concertante en sol majeur pour 2

violons et orchestre |

--' --" |

A2 |

|

-

Allegro · Rondeau |

|

|

| Johann Schobert

(1740-1767) |

4°

Concerto pour le clavecin en ut

majeur op. XV |

--' --" |

B |

|

-

Allegro assai · Adagio · Allegro

assai |

|

|

|

|

|

| Lilly Laskin, Odette Le

Dentu, harpes |

ORCHESTRE

DE CHAMBRE JEAN-FRANÇOIS

PAILLAR |

|

| Huguette

Fernandez, Ginette Carles,

Violons |

Jean-François Paillard,

Direction |

|

| Anne-Marie

Beckensteiner, clavecin |

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

novembre

1964

|

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Daniel

Madelaine |

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STE 50 237 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

"Ces

lieux ont toujours été

le sèjour des

favorites des Rois, ce

doit être le vôtre",

dir Louis XVI à

Marie-Antoninette en

lui remettani le

domaine de Trianon.

C'est pour Madame de

Pompadour en effet que

Louis XV fu ètablir en

1749, à l'extrémité du

Grand Trianon (où

Louis XIV, déjà,

logeat Madame de

Maintenon), une petite

ménagerie paysanne

ornée bientôt d'un

"Pavillon Français".

De 1762 à 1768

Jacques-Ange Gabriel

construistt et décora

un de ses

chefs-d'oeuvre: le

Petit Trianon. Les

lignes calmes des

bolseries sculptées

par Guibert marquent

òìabandon définitif de

la rocaille et le

triomphe du

néoclassicisme. Ce

bâtiment, qui est un

des premiers

témoignages du "retour

à l'antique", reflète

l'élàgance dépouilée

de l'architecture

civile du XVIII

siècle. Madame du

Barry y succédera à la

Pompadour jusqu'à la

mort de Louis XV, en

1774.

Louis XVI, devenu roi,

donna les deux

Trianons à

Marie-Antoinette, mais

le Petit Trianon fut

la retraite

provilegiée de la

Reine qui, lasse des

conversations de la

cour, trouvait la

l'isolement favorable

à une vie de société

intime partagée entre

la conversation, le

jeu, le théâtre et la

musique. Le jardin

"anglo-chinois", la

gracieuse petite Salle

de comédie, la

trasformation du

Pavillon Français en

salon de conversation

et de musique, la

création du Hameau

paysan rappellent le

climat de bergeries

galantes, cette union

de raffinement et de

rustichè champètre

qui, par djà les

années, semble tendre

la main à l'Astrée

d'Honoré d'Urfè, comme

pour servir

d'encadrement précieux

à deux siècles

d'apogée de la

monarchie et aussi de

la culture française.

La musique de ce temps

évoque à merveille ce

climat de grâce, de

charme d'une société

un peu frivole

peut-être mais si

séduisante! D'ailleurs

les pressentiments des

troubles à venir,

comme les premières

palpitations d'un

préromantisme encore

inconscient, viennent

parfois agiter cette

surgace limpide et

reposante en lui

conférant une nouvelle

profondeur. On s'en

apercevra notamment

dans l'adagio du

Concerto de Schobert.

François-Joseph Gossec

(Vergnies, Hainaut, 17

janvier 1734 - Passy,

16 février 1829), par

son importante

production

symphonique, qui

s'étend sur plus d'un

demi-siècle, a joué,

pour la France, un

rôle de chef d'école

comparable à celui de

J. Haydn pour les pays

germaniques. sa

Symphonie concertante

en ré a été ajoutée au

ballet en trois actes

Mirza (1779).

Il en existe plusieurs

versions. L'une,

manuscrite est pour

flûte, violon, harpe

et orchestre. Une

autre, publiée par

Bailleux en 1784 est

pour "violon, flûte et

altos concertans". La

trisième, que nuos

avons adoptée, est

èpur deux harpes et

orchestre; le

manuscrit autographe

du Conservatoire

garantit son

authenticité. Ses

thémes allègros,

pimpants, justified

l'opinion du Mercure

(juillet 1784): "On se

rappelle que cette

symphonie est une de

celles de l'Auteur qui

a fait le plus

plaisir, et c'est

beaucoup dire...".

La symphonie

concertante est

d'ailleurs un genre

spécifiquement

français, dont Mozart

ne manque pas de faire

son profit en 1778.

Les statistiques

établies récemment par

Mr Barry S. Brook

montrent que les

compositeurs français

ont écrit à eux seuls,

dans la seconde moitié

du XVIII siècle, plus

du double de

symphonies

concertantes que tout

le reste de l'Europe!

Parmi eux, Joseph

Boulongne, chavalier

de Saint-Georges, né

vers 1739 à la

Guadeloupe et mort à

Paris en 1799, a

cultivé ce genre avec

une aisance

particulière. Ce

brillant mulâtre est

une des figures les

plus curieuses et les

plus attachantes de la

fin du XVIII siècle et

ses multiples

aventures ont suffi à

alimenter un roman en

4 volumes de R. de

Beauvoir (1840).

Violiniste au "talent

moelleux", il a abordé

tous les genres prisés

à l'époque: sonate,

symphonies, concerto,

romance, comédie à

ariettes.

La Symphonie

concertante en sol

majeur op. XIII

(1782), composée pour

un effectif restreint,

"deux violons

pricipalles" (sic) et

orchestre à cordes,

est dessinée avec la

légèreté de touche

d'un pastel, la

finesse de trait d'une

eau-forte. La

spontanéité et le

charme mélodique en

font une des pages les

plus gracieuses et les

plus souriantes de

toute la musique

française. (C'est par

erreur que notre

enregistrement

précédent de la même

oeuvre portait "oeuvre

IX, n° 2, 1778").

Le silésien Johann

Schobert, mort à Paris

en août 1767,

empolsonné par des

champignons cueillis

en forêt de

Saint-Germain, a été

adopté par la France à

un point tel qu'un

auteur aussi nettement

ermanique que Riemann

le traite de "maitre

français". Wyzewa et

Saint-Fox nous

apprennent qu' "en

fait, depuis 1763

jusqu'au

bouleversement général

de la Révolution, il a

été le plus joué et le

plus aimé des auteurs

de sonates

françaises". Ses

compositions on été

publiées au moment où

le piano-forte faisait

son apparition;

cependant le mot

clavecin est seul à

figurer en ses titres

et Grimm nous parle de

lui comme d'un claveciniste

qui a "ruinè de fond

en comble la

réputation des

Couperin, des du Phly,

des Balbastre..." Bien

qu'il ne soit pas

absurde d'interpréter

ses oeuvres au piano,

il semble préférable

de les confier au

clavecin.

Le Quatrième

concerto pour le

clavecin, op. XV,

en ut majeur, a du

ètre publié aux

environs de 1766. Les

deux allegro assai,

écrits dans une

atmosphère joyeuse,

limpide, sont embuès à

certains moments par

des plongées soudaines

dans le mode moneur et

des modulations

mystérieuses.Les rêves

ainsi éveillés

prennent leur essor

dans l'adagio,

une grande page

mèditative, chargée

d'émotion et qui

s'évade très loin des

poncifs, du style

galant. On doit

reconnaitre ici, avec

Wyzewa et Saint-Foix,

que "la preniére de

ces keçons

impérissables que

Mozart a prises dans

l'oeuvre de Schobert a

été de découvrir que

l'art musical était en

état de remplir une

fonction poétique" et

qye "Mozart a dû à

Schobert la conscience

salutaire de son génie

de poète. "Est-il plus

bel éloge de notre

musicien?

Jean-François

Paillard

|

|