|

|

1 LP -

STE 50 211

|

|

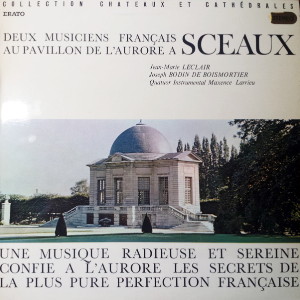

| DEUX MUSICIENS

FRANÇAIS AU PAVILLON DE L'AURORE A -

SCEAUX |

|

|

|

|

|

| UNE MUSIQUE RADIEUSE ET SEREINE

CONFIE A L'AURORE LES SECRETS DE LA PLUS

PURE PERFECTION FRANÇAISE |

|

|

|

|

|

| Joseph

Bodin de Boismortier

(1687-1755) |

Concerto

IV op. 21 pour flûte, hautbois,

violoncelle et clavecin |

--' --" |

A1 |

|

-

Allegro · Adagio · Allegro |

|

|

|

Sonate

en mi mineur op. 37 No. 2 pour

hautbois, violoncelle et clavecin |

--' --"

|

A2 |

|

-

Allegro · Adagio · Allegro |

|

|

|

Sonate

en sol mineur op. 34 No. 1 pour

flûte, hautbois, violoncelle et

clavecin |

--' --" |

A3 |

|

-

Allegro · Presto · Adagio |

|

|

| Jean-Marie Leclair

(1697-1764) |

Sonate

en re mineur pour flûte, hautbois,

violoncelle et clavecin |

--' --" |

B1 |

|

-

Adagio · Allegro · Aria · Sarabande

· Allegro |

|

|

|

Sonate en re

majeur pour flûte, violoncelle

et clavecin |

--' --" |

B2 |

|

-

Adagio · Allegro · Sarabande ·

Allegro assai |

|

|

|

|

|

| QUATUOR INSTRUMENTAL

MAXENCE LARRIEU |

|

|

| - Maxence Larrieu, flûte |

|

|

| - Jacques Chambon, hautbois |

|

|

| - Bernard Fonteny, violoncelle |

|

|

| - Anne-Marie

Beckensteiner, clavecin |

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

marzo

1964

|

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Daniel

Madelaine |

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STE 50 211 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

-

|

|

|

|

|

Le

domaine de Sceaux

apparait dans

l'histoire en 1440,

lorsq'un décret en

adjuge la Seigneurie à

Maître Jean Paillard,

conseiller au

Parlament de Paris.

Mais ce n'est que

beacoup plus tard

qu0il accède à la

notoriété, lorsque

Colbert l'acquiert en

1670.

Perrault dresse les

plans du nouveau

château, Le Nôtre

dessine le parc que

Tuby, Girardon, Puget,

Coysevox ornent de

statues tandis que

d'immenses travaux

font jaillir l'eau des

fontaines. Le fils de

Colbert, Jean-Baptiste

de Seignelay, creuse

le Grand canal à

partir de 1685, fait

construire par

Hardouin-Mansart

l'actuelle Orangerie,

remanie le parc. La

visite de Louis XIV et

de sa suite, le 16

juillet 1685, marque

l'apogée de son règne.

En 1699 le domaine

devient la propriété

du duc du Maine - fils

ainé de Louis XIV et

de Madame de Montespan

-, et de la duchesse,

- Louise Bénédicte de

Bourbon-Condé, petite

fille du vainqueur de

Rocroi. La duchesse

s'entoure d'une

brillante cour

littéraire. En

contrast avec

l'atmosphère austère

de Versailles durant

les dernières snnées

du Roi-Soleil, la cour

de Sceaux s'adonne à

d'innombrables

divertissements dont

les organisateurs

infatigables sont

l'académicien Nicolas

de Malézieu et la

secrétaire de la

duchesse, Mademoiselle

de Launay.

Les fastes atteignent

un point culminant en

1714 et 1715 avec les

Grandes Nuits de

Sceaux,

ordonnées tous les

quinze jours par un

seigneur et une dame,

sacrés pour la

circonstance "Roy et

Reine de la Nuit." La

mort de Louis XIV,

puis une conspiration

qui oblige le duc à

s'exiler qualques

années, interrompent

cette vie brillante,

mais pour un temps

seulement. Tout n'est

pas fini avec les

Nuites de Sceaux et à

partir de 1722 la cour

sereforme. Voltaire,

inquiété par la police

royale, y trouve un

refuge pour écrire Zadig.

Jusqu'à la mort de la

duchesse duMaine

(1752) la vie

artistique française

est représentée en ces

lieux.

Malgré les saccages de

l'époque

révolutionnaire, il

nous reste des

témoignages

authentiques des

splendeurs passées, et

notamment le Pavillon

de l'Aurore, un

des monuments les plus

séduisants du XVII

siècle, restauré avec

goût de 1956 à 1958.

La rotonde centrale

est surmontée d'une

coupole décorée par Le

Brun: L'Aurore, image

de Colbert annonçant

la venue du

Roi-Soleil. Les deux

ailes carrées sont

ornées de plafonds de

Delobel, commandés en

1751 par la duchesse

du Maine qui s'y

trouve représentée

sous les traits de

Flore et de Pomone.

Les modernes Nuits

de Sceaux lui

ont redonné vie en y

accueillant de

nombreux concerts de

musique de chambre.

Boismortier et Leclair

occupent, à des titres

divers, un place de

choix dans la musique

de chambre française,

contemporaine de la

duchesse du Maine.

Joseph Bodin de

Boismortier "bourgeois

de Paris", est mort le

28 octobre 1755 en sa

propriété de la

Gastinellerie à

Roissy-en-Brie, "âgé

de soixante huit ans

environs". Plus de

cent numèros

d'oeuvres, chaque

numéro correspondant

le plus couvent à six

compositions et, par

trois fois, à un

opéra, représentent un

bagage de qualques

cinq cents concertos,

sonates, suites,

cantates, motets...

Une telle fécondité,

assez courante

outre-monts n'est pas

ordinaire chez un

compatriote de

Couperin, et si toutes

les pages n'atteignent

pas au sublime, La

Borde avait déjà

remarqué que "qui

voudrait se donner la

peine de fouiller

cette mine abandonnée,

pourrait y trouver

assez de paillettes

pour former un

lingot."

Mélodiste aisé, solide

harmoniste, habile et

curieux utilisateur

des timbres

instrumentaux,

Boismortier prodigue

sans effort une

musique de grande

qualité. Les

"paillettes" réunies

par le Quatuor M.

Larrieu brillent de

l'or le plus pur.

Le Concerto IV

en si mineur est

extrait du "Vingt et

unième oeuvre

contenant six concerto

(sic) pour les flûtes,

violons ou hautbois

avec la basse, Paris

1728." Il s'agit de

compositions qui

peuvent se jouer à

volonté avec ou sans

orchestre, pratique

qui se poursuivra très

avant le XVIII siècle.

Même dans la version

en quatuor le "faciès"

de concerto grosso

reste très accusé,

avec les unissons

caractéristiques, les

"tutti" groupés et les

"soli" dans ledquels

chaque instrument

prend la parole à son

tour.

La Sonate en mi

mineur Op. 37

pour hautbois,

violoncelle et

clavecin est la

seconde d'un recueil

"contenant 5 sonates

en trio pour un dessus

et 2 basses, suivies

d'un concerto à cinq

parties... Paris

1732." Ici, et a la

différence de la

plupart des sonates du

temps, le clavecin ne

double pas le

violoncelle, qui est

doté d'une partie

indépendante,

préfigurant le

dispositif du trio

classique.

La Sonate en sol

mineur Op. 34 n° 1

appartient à un groupe

de "six sonates à

quatre parties

différentes et

également travaillées

pour 3 flûtes, violons

ou autres instruments

avec la basse. Paris

1731". Lesqualités de

contrapuntiste de

Boismortier s'y

manifestent avec

éclat.

Sì l'oeuvre de

Jean-Marie Leclair

(1697-1764) est

beacoup moins

importante,

numériquement parlant,

elle est d'une autre

classe. On peut le

dire sans rien enlever

au charme si spontaném

si attachant de

Boismortier; Leclair,

chef de file

incontesté de l'école

française du violon,

est de même stature

que Couperin et

Rameau. Les critiques

les plus avisés ont

comparé son rôle en

France à celui de

Corelli et de Bach

outre-monts et

outre-Rhin.

La Sonate en ré

mineur, Op. IV n° 3,

publiée aux environs

de 1730, pousse trés

loin les recherches

harmoniques et

contrapuntiques. M.

Pincherle a rapproché

le Grave initial de la

fugue pour orgue en la

mineur de Bach (BG XV,

p 189). La perfection

de la fugue à deux

sujects, qui lui

succède, est belle que

le célèbre théoricien

allemand Marpurg l'a

reproduite

intègralement dans son

Traité de la Fugue

et du Contrepoint

(1756), ouvrage où il

place Leclair au même

rang que Haendel,

Telemann et les Bach.

Après la Sarabande aux

harmonies audacieuses,

l'Allegro final fait

preuve d'un entrain

étourdissant.

La Sonate en ré

majeur pour flûte,

violoncelle et

clavecin est la

huitième du "second

livre de sonates pour

le violon et pour la

flûte traversière avec

la basse continue"

publié vers 1728. Ici,

comme Boismortier dans

la sonate de l'opus

37, Leclair écrit un

vrai trio, avec une

partie de cioloncelle

qui, loin de doubler

le clavecin, dialogue

avec la flûte a

égalité, non seulement

thématique, mais même

de virtuosité.

Jean-François

Paillard

|

|