|

|

1 LP -

STE 50 186

|

|

| EN LA CATHÉDRALE

SAINT-SAVEUR - AIX EN PROVENCE |

|

|

|

|

|

LA FERVEUR SOLAIRE DES MUSICIENS

PROVENÇAUX MAGNIFIE LA PRIÈRE DE LEUR FOI

CHALEUREUSE ET ARDENTE

|

|

|

|

|

|

Guillaume

Poitevin (1630-1706) - Attribuè

à

|

Offertoire

de la Messe de Morts |

--' --" |

A1 |

| Joseph-François

Salomon (1661-1731) |

Motet

"Quis mihi dabit" |

--' --" |

A2 |

| André Campra

(1660-1744) |

Motet

"In te Domine" |

--' --" |

A3 |

|

Motet

"Quam dilecta" |

--' --" |

B1 |

|

Motet " Deus in

adjutorium" |

--' --" |

B2 |

|

|

|

| Jocelyne

Chamonin, soprano |

Raphaël

Perulli, viole da gambe |

|

| André Mallabrera, Rémy

Corazza, ténors |

Jean-Pierre Laroque,

basson |

|

| Georges

Abdoun, baryton |

Marie-Claire Alain,

orgue |

|

|

Anne-Marie

Beckensteiner, clavecin |

|

|

Chorale Stephane

Caillat / Stéphane Caillat,

Direction |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

ottobre

1963 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

H.-A.

Durand / Daniel Madelaine |

|

|

Edizione LP |

|

Erato

- STE 50 186 - (1 lp) - durata --'

--" - (p) 196? - Analogico |

|

|

Note |

|

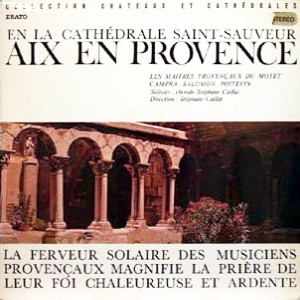

Image:

Cloitre de la Cathédrale

Saint-Sauveur.

|

|

|

|

|

Les

origines de

Saint-Sauveur d'Aix-en-Provence

se placent à la fois

dans la légende et dans

l'histoire. Cette

cathédrale, construite

sur le tracé de òa voie

Aurèlienne,

est un trait d'union,

un relais entre le

monde romain et Louis

XIV, un Te Deum

y fut chanté pour

célèbrer la

ratification du traité

des Pyrénées et

l'accord sur la

mariage du roi avec

l'indante

Marie-Thérése

d'Espagne.

L'église

possède trois nefs

qui - de la voûte

romane aux arceaux

gothiques, puis à

l'ornamentation

Renaissance -

symbolisent le

cheminement de la

mystique. Et, dans

la grande nef

gothique, trone le

célèbre triptyque du

Buisson ardent

de Nicolas Froment,

oeuvre prestigieuse

de l'école

avignonnaise.

Sur les

portes de la

façade, les

Prophétes et les

Sibylles reçoivent

les fidéles. Le

cloitre est un

ouvrage charmant

du style

romano-provençal.

Et les chants de

la maitrise, qui a

formé le délicieux

André Campra,

semblent animer

les pierres

séculaires.

L'histoire

de la ville d'Aix

et le mervelleux

chrétien

resplendissent

dans la

cathédrale

Saint-Sauveur

d'Aix-en-Provence.

André

Bouyala

d'Arnaud

C'est en

constatant

l'éclat de

centres

musicaux tels

que la

cathédrale

Saint-Sauver

d'Aix-en-Provence,

que l'on

mesure à quel

point la

France de

l'ancien

régime était

moins

centralisée

que celle

d'aujourd'hui.

Certes, la

consécration

sur un plan

national et

international

venait encore

de Paris -

Académie

Royale, et

Concert

Spirituel, au

18° siècle -

mais

l'activité

musicale de

qualité

supérieure,

composition,

facture

d'instrumentsm

exécution,

n'était pas le

privilège de

la seule

capitale.

Aix-en-provence

est un centre

musical dès le

XI siècle. A

la mort de

René d'Anjou

(1480), et

jusqu'au 17°

siècle, la

maitrise de

Saint-Sauveur

est l'une des

plus

brillantes de

France. Au

XVII, des

maitres de

chapelle comme

Intermet,

Gantez, et

surtout

Guillaume

Poitevin (de

1667 à 1706)

sont

compositeurs,

et attirent

des élèves,

venus de toute

la zone

méridionale.

Saint-Sauveur

sera doté

d'orgues

signées Pierre

Marchand, puis

Isnard.

L'action de

Guillaume

Poitevin fut

particulièrement

féconde. Il

eut pour

disciples

d'insignes

musiciens:

Esprit

Blanchard,

Laurent

Belissen, Jean

Gilles, et

André Campra,

entre autres.

En matière de

composition

comme de

facture

d'orgues, la

Provence est

alors un actif

lieu

d'échanges

culturels

franco-italiens,

surtout sur le

plan de la

musique

religieuse. La

couleur

italianisante

des motets de

Campra

frappera les

parisiens, et

l'on verrà en

lui un

"séducteur",

par rapport à

l'art

grandiose mais

plus sévère de

Delalande.

Chez l'un ou

l'autre des

Provençaux -

et même chez

Salomon qui

n'appartient

pas à l'Ecole

d'Aix - le

style du motet

fait penser

parfois à

Ingegneri

(pour

l'expressivité

de la

polyphonie),

parfois à

Monteverdi

(pour

l'originalité

de la

déclamation et

des

enchainements

harmoniques).

L'offertoire O

Domini, d'un

Messe des

Morts anonyme,

a été

attribué, non

sans

vraisemblance,

à Guillaume

Poitevin dont

nous avons

souligné la

valeur et

l'influence.

Ecrit d'abord

en imitations,

puis en rècit

harmonisé

verticalement,

ce motet vaut

par

l'expressive

simplicité

d'un style qui

s'appuise sur

une prosodie

fort juste.

Provençal,

mais non de

formation

aixoise,

"Jean-François

Salomon aix

olse,

Jean-François

salomon

(1661-1731)

serait venu à

Paris très

Jeune.

Gambiste

célèbre, et

claveciniste

de la Reine,

il écrit non

seulement des

motets, mais

deux opéras (Médée,

créèe en 1715,

sera reprise

jusqu'en

1749). Le Quis

mihi dabit

pour 3 voix et

basse

continue,

apparait

nettement

marqué par

l'esprit

versaillais.

Les lignes

vocales sont

abondamment

ornées;

lyrique ou

dansant, d'un

bel élan

mélodique, son

style nous

achemine vers

le motet

d'allure

concertante.

André Campra

(1660-1744)

est ici

représenté par

un groupe de

trois motets,

tirés des deux

premiers des

cinq Livres

que publia

Ballard, à

Paris, autour

de 1700. L'In

Te Domine,

à trois voix

et basse

continue est

remarquable

par sa

"doucer"

harmonique;

mais le verset

Respice

vota

montre que

Campra est

capable de

retrouver la

force

expressive de

l'ancien motet

italien. La

même formule,

3 voix et

basse, préside

au Quam

Dilecta,

moins vaste et

moins

concertant que

celui de

Rameau, mais

caractérisé

par son

aisance

mélodique, et

la fluidité de

son harmonie.

On retrouvera

un ton

exceptionnellement

lyrique dans

le quatrième

verset du

motet Deus

in adjutorium

(psaume 69),

véritable

arioso

dramatique.

Dans tous ces

"petits

motets" (à

effectifs

réduits), la

diversité de

plans est

ménagée par

l'alternance

des solistes

(un, deux ou

trois), et du

"petit

choeur".

Peut-étre

est-ce ici le

lieu de

rappeler que

la musique

française

classique

avait pour

premier idéal

d'étre

uneillustration

sonore de la

Parole, de

donner un

retentissement

coloré à

l'accentuation

naturelle et à

la

signification

du discours

verbal. Cette

musique n'est

que

secondairement

une

"construction

en sol": les

formes fixes,

par exemple,

en sont

absentes (en

dehors des

morceaux

chrégraphiques);

ce qui ne veut

pas dire

qu'elle ne

regulert pas

une grande

habilité. au

contraire, le

musicien se

tient

constamment

das un

assujettissement

volontaire au

texte:

attitude qui,

si elle lui

fournit des

idées d'ordre

symbolique,

descriptif, ou

expressif, le

retient de

concevoir une

oeuvre sur un

plan

uniquement et

exclusivement

musical. Les

violonistes

italiens et

les organistes

allemands sont

évidemment aux

antipodes

d'une telle

manière

d'utiliser la

musique. En

somme,

l'auditeur qui

n'attacherait

pas une

importance

extreme an

texte -

français ou

latin - du

motet, ou de

l'opéra

français

classique,

méconnaitrait

une part

essentielle de

la

signification

de cette

musique. a

notre avis, il

y a pas

d'autre raison

à l'oubli dans

lequel était

tombé ce

réportoire: à

la fin du

XVIII siècle,

le français a

vu décliner

son statut de

langue

internationale,

et le latin a

subi les mêmes

vicissitudes,

en France

même, que la

religion

catholique.

Les

Provençaux,

quand ils

"montèrent" à

Paris et à

Versailles,

apparurent

"italiens",

dans la mesure

même où ils se

montralent

moins sournis,

en musique, à

la primauté de

l'éloquence

verbale

chantée.

Olivier

Alain

|

|