|

| 1 LP - C

91 115 - (p) 1964 |

|

| 1 LP - 1

C 037-45 574 - (p) 1964 |

|

| 1 CD -

50999 6025112 1 - (c) 2012 |

|

| 1 CD - 9

28334 2 - (p) & (c) 2013 |

|

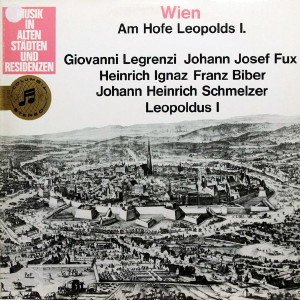

| WIEN - Am Hofe

Leopolds I. |

|

|

|

|

|

|

|

| Johann Joseph

Fux (1660-1741) |

Sinfonia II -

aus: Concentus musico

instrumentalis... 1701 |

|

16' 11" |

A1 |

|

(4 Violinen, 3

Oboen, Tenor,-Gambe, Bass-Gambe,

Violone, Fagott, Cembalo) |

|

|

|

|

-

Allegro assai - Grave - Allegro -

Adagio |

4' 51" |

|

|

|

-

Libertein |

1' 46" |

|

|

|

-

Entrée |

2' 03" |

|

|

|

-

Menuet |

1' 43" |

|

|

|

-

Passepied |

1' 00" |

|

|

|

-

Ciacona |

5' 08" |

|

|

|

|

|

|

|

| Giovanni Legrenzi

(1626-1690) |

Sonata Quinta a

quattro Viole da gamba - aus:

La Cetra 1682 |

|

5' 35" |

A2 |

|

(Pardessus de

Viole, Tenor-Gambe, 2

Bass-Gamben, Violone) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Heinrich Ignaz Franz

Biber (1644-1704) |

Pars III -

aus: Mensa Sonora... 1680

|

|

7' 55" |

A3 |

|

(Violine,

Viola, Tenor-Gambe, Bass-Gambe,

Violone, Cembalo) |

|

|

|

|

-

Gagliarda (Allegro) |

1' 06" |

|

|

|

- Aria

|

2' 37" |

|

|

|

-

Ciacona |

3' 22" |

|

|

|

-

Sonatina |

0' 53" |

|

|

|

|

|

|

|

| Johann

Joseph Fux |

Sinfonia VII

- aus: Concentus

musico instrumentalis... 1701 |

|

12' 06" |

B1 |

|

(Blockflöte,

Oboe, Bass-Gambe, Cembalo) |

|

|

|

|

- Adagio - Andate

- Allegro |

6' 21" |

|

|

|

- La joye des

fidels sujets (Allegro)

|

1' 55" |

|

|

|

- Aria italiana -

Aire françoise (Andante)

|

2' 31" |

|

|

|

- Les enemis

confus (Maestoso e deciso) |

1' 35" |

|

|

|

|

|

|

|

| Johann Heinrich

Schmelzer (um 1623-1680) |

Sonata III

- aus: Sacro profanus concentus

musicus... 1662

|

|

4' 46" |

B2

|

|

(2 Violinen,

Viola, Tenor-Gambe, 2

Bass-Gamben, Violone, Cembalo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Leopoldus

I (1640-1705) |

Regina coeli à 5,

Mense Maio 1655 - Accompagnamento di

Viole del Antonio Bertali, hrsg. von

Guido Adler

|

|

7' 26" |

B3

|

|

(Altstimme*, 2

Violinen, Tenor-Gambe, 2

Bass-gamben, Violone, Cembalo) |

|

|

|

|

|

|

|

|

| Johann Heinrich

Schmelzer |

Sonata X -

aus: Sacro profanus concentus

musicus... 1662

|

|

3' 57" |

B4

|

|

(Violine,

Viola, Tenor-Gambe, Bass-Gambe,

Violone, Cembalo) |

|

|

|

|

|

|

|

| Jeanne

Déroubaix, Mezzosopran * |

Concentus Musicus

Wien / Nikolaus Harnoncourt,

Leitung

|

|

|

- Alice Harnoncourt, Violine

& Pardessus de Viole |

|

|

- Eva Braun, Josef de

Sordi, Violine |

|

|

- Kurt Theiner, Violine

& Viola |

|

|

- Nikolaus Harnoncourt,

Tenor- & Bass-Gambe |

|

|

- Elly Kubizek, Hermann

Höbarth, Bass-Gambe |

|

|

- Eduard Hruza, Violone |

|

|

- Leopold Stastny, Blockflöte |

|

|

- Jürg Schaeftlein,

Karl Gruber, Bernhard Klebel, Oboe |

|

|

- Otto Fleschmann, Fagott |

|

|

- Georg Fischer, Cembalo |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Sinfonia-Studio,

Wien (Austria) - 16/21 giugno 1963 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Gerd

Berg / Christfried Bickenbach /

Ernst Rothe |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Columbia

- C 91 115 - (1 lp) - durata 59'

05" - (p) 1964 - Analogico |

|

|

Altre edizioni

LP

|

|

EMI

Electrola - 1 C 037-45 574 - (1

lp) - durata 59' 05" - (p) 1964 -

Analogico |

|

|

Edizioni CD |

|

EMI Records Ltd

/ Virgin Classics - 50999

6025112 1 - (1 cd) - durata 59'

05" - (c) 2012 - ADD

EMI Music - 9 28334 2 - (1 cd) -

durata 59' 05" - (p) & (c)

2013 - ADD

|

|

|

Cover |

|

- |

|

|

|

|

Die

Zeit Leopold I. - eine

Epoche Kulturellen

Wohlstandes

Leopold I., der von 1657

bis 1705, also

ungewöhnlich lange, die

Geschicke Österreichs

und darüber hinaus als

römischer Kaiser auch

die eines großen Teils

Europas lenkte, schien

keineswegs vom Schicksal

besonders begünstigt. Es

war die Zeit der Kriege

gegen die Türken, die

1683 vor Wien standen,

die Zeit der ungarischen

Magnatenverschwörung und

gegen Ende seines

Regierungsamtes die

unsichere Epoche des

spanischen

Erbfolgekriegs, die

große Auseinandersetzung

mit den Bourbonen. Dazu

kam die Geißel der Pest,

die im furchtbaren Jahr

1679 unzählige Opfer

forderte. Wahrhaftig, es

war keine Zeit, von der

man sagen könnte, sie

hätte das Blühen der

Künste begünstigt.

Daß diese Dezennien

dennoch zur Epoche

höchsten künstlerischen

Glanzes auf allen

Gebieten wurde, ist

demzufolge in erster

Linie der Persönlichkeit

des Kaisers zu danken,

der weder Kosten noch

Mühe sparte, Wien zum

Zentrum der europäischen

Kultur zu machen. Daß

dieses Zentrum in erster

Linie Zuzug vom Süden

erhielt, gehörte bereits

zur Tradition des

Kaiserhauses, das sich

nicht nur durch Titel

und mancherlei

verwandtschaftliche

Beziehungen mit ltalien

verbunden fühlte,

sondern auch die große

kulturelle Leistung des

Nachbarlandes

respektierte.

Demgegenüber kam das

spanische Element kaum

zur Geltung, und dies

obwohl Leopold als Sohn

einer spanischen

Habsburgerin und als

Gatte der Infantin

Margarete gewissen

Einflüssen von dieser

Seite ausgesetzt war.

Sagte er doch einmal

unwillig: „Die mujeres

espagnoles wollen meinen

Hof ganz spanisch

machen". Nach dem Tode

seiner ersten Gattin

unterblieben weitere

Versuche in dieser

Richtung. Italienisch

wurde zur Hofsprache.

Die zweite Gattin,

Claudia Felicitas von

Tirol, und auch die

dritte, Eleonore

Magdalena von

Pfalz-Neuburg, hatten

dagegen nichts

einzuwenden. Es mag

indessen ihrem Einfluß

zuzuschreiben sein, daß

das deutsche Element am

Hofe nicht völlig in den

Hintergrund trat, was

schon von Zeitgenossen

als absonderlich

bezeichnet wurde, „da in

Österreich diese Sprache

fast in fremden Landen

ist".

Im Zuge der

Italianisierung wurde

Wien eine prachtvolle

Barock-Stadt, eine Stadt

voll von Adelspalästen

und Kirchen. Der Kaiser

ging mit gutem Beispiel

voran und ließ jenen

Teil der Hofburg

erbauen, der noch heute

der Leopoldinische Trakt

genannt wird; er ließ

ferner in einem

südlichen Vorort

(Kaiser-Ebersdorf) ein

Jagdschloß errichten, um

für seinen Sohn Joseph,

der 1690 römischer König

wurde, durch Fischer von

Erlach einen ersten

Entwurf für das

Lustschloß Schönbrunn

herstellen, welches den

alten Bau ersetzen

sollte. Wäre dieser

Entwurf zur Ausführung

gekommen, das neue

Gebäude hätte Versailles

übertroffen. Aber schon

der Plan zeigt, in

welchen Dimensionen die

Bauherren und die

Baumeister jener Zeit zu

denken gewohnt waren.

Der Adel wollte

natürlich hinter dem

Kaiser nicht

zurückstehen: eine ganze

Reihe von Adelspalais,

die - trotz vielfocher

Umbauten im 18.

Jahrhundert - noch heute

das Bild der Stadt Wien

mitbestimmen, entstanden

in der zweiten Hälfte

jenes Jahrhunderts des

österreichischen Barock,

darunter das Palais

Dietrichstein (das

später in den Besitz des

Fürsten Lobkowitz

überging), das Palais

Caprara, das

Liechtenstein-Palais in

der Rossau, das

Stadtpalais der gleichen

Familie, das

Harrach'sche Palais etc.

Die kirchlichen Bauten

waren von nicht

geringerer Zahl: im Zuge

der Gegenreformation,

die aus der

protestantischen Stadt

wieder eine katholische

machte, wurden

zahlreiche prunkvolle

Kirchen erbaut.

Einen Bericht, wie die

Stadt damals aut einen

Fremden wirken mußte,

verdanken wir dem

türkischen Weltenbummler

Evliya Celebi, der 1665

nach Wien kam und mit

echt orientalischer

Phantasie erzählt: „Die

Gebäude innerhalb der

Festung Wien belaufen

sich auf insgesamt

40.000 Häuser und im

ganzen... Paläste außer

der Kaiserburg. Alle

diese Paläste haben fünf

bis sechs Stockwerke. An

jedem dieser Gebäude

gibt es mannigfaltige

Kanzeln und Erker,

Alkoven und Balkone. Die

Räume darinnen sind mit

Einlegearbeiten in

Perlmutter und Gold

verziert und die Säle

mit Edelsteinen

ausgeschmückt. Die Summe

der Fenster an allen

Häusern zusammen beläuft

sich auf nicht weniger

als 200.000. So

berichtete der

Hofschatzmeister, und es

stimmt gewiß, denn bei

den Giauren ist das

Lügen verboten. An den

Wänden der Erker...

hängen verschieden

gestaltete Drahtkäfige,

die selbst wieder kleine

Erker mit mannigfach

geformten Kuppeln

darstellen. Darinnen

werden Nachtigallen und

Papageien und Sittiche

und Amseln und Pirole

und viele andere

Singvögel gehalten. Die

Straßen innerhalb der

Festung sind alle in

geometrischer Ordnung...

und mit sauberen blanken

Steinpflastern bedeckt.

Übrigens dürfen außer

Pferden keinerlei Tiere

in die Stadt gebracht

werden. Wenn einmal ein

Pferd seinen Mist

innerhalb der Stadt

fallen läßt, dann kehren

und fegen die Inhaber

der Kaufläden... diesen

Pferdemist sofort weg.

Nach jedem Regen kommen

sogleich aus allen

Häusern die Buben und

Weiber heraus und fegen

die Straßen wieder

derartig rein und sauber

und spiegelblank, daß

man von ihnen ruhig

Honig auflecken

könnte... Die Zahl der

Kaufläden beträgt

insgesamt 1.500. Sie

liegen nach Zünften

nebeneinander geordnet

und sind derart schön

und reich verziert, daß

dort jeder Kaufmann ein

Vermögen von der Höhe

eines Jahrestributs der

Provinz Ägypten besitzen

muß... Und was nun die

herrlichen Kunstwerke

und wunderbaren Geräte

betrifft, die hier

geschaffen werden, so

haben diese

Handwerkerviertel

nirgends ihresgleichen.

Man stellt dort

Wanduhren mit Schlagwerk

her, die zu den

verschiedenen

Gebetszeiten schlagen...

ferner auch solche, die

auch die Tage, Monate

und Sternbilder

anzeigen... In Wien gibt

es im ganzen 66 Kirchen

mit ihren Patriarchen

und Metropoliten, diesen

schmutzigen Priestern

der Christen. Alle diese

Kirchen... sind Häuser

des Unheils und Stätten

des Unglaubens... Außer

diesen findet man

innerhalb und außerhalb

der Stadt noch 300

kleinere Kirchen. Alle

zusammen werden sie in

den Schatten gestellt

von dem sogenannten

Stephansdom... Nirgends

in der Türkei, in

Arabien, im übrigen

Giaurenreich oder

sonstwo in den sieben

Zonen unserer Erde ist

ein derartig

riesenhafter Bau und ein

solch altehrwürdiges

Kunstwerk errichtet

worden und wird auch

niemals errichtet

werden. Alle Reisenden

der Länder und Meere

meinen, daß diese Kirche

in der ganzen Welt

ihresgleichen nicht

hat... "Vieles ist

sachlich unrichtig in

diesem Bericht, seine

neidvolle Bewunderung

aber spricht Bände.

Die meisten Baumeister,

die für den Prunk der

Metropole sorgten, waren

Italiener, so Carlone,

Coccapani, Canevale,

Martinelli. Auch

Giovanni Burnacini kam

aus Italien. Er wurde

schon von Ferdinand III.

1652 nach Wien geholt,

um bei der Hofburg ein

Theater zu errichten.

Als er drei Jahre später

starb, setzte sein Sohn

Ludovico Burnacini sein

Werk fort. Für den

leidenschaftlichen

Theaterliebhaber Leopold

errichtete er auf der

Cortina, dem Wall vor

der Burg, ein großes

Theater aus Holz. Es war

65 Meter lang, 27 Meter

breit und innen 13 Meter

hoch, besaß drei Ränge

und wirkte höher als es

war, weil ein

illusionistisches

Deckengemälde den

Eindruck einer weiter

nach oben strebenden

Architektur vermittelte.

Mit dem Namen des

Theateringenieurs

Ludovico Burnacini ist

die Hochblüte des

Theaters in der

leopoldinischen Ära auf

das engste verknüpft.

Seine prunkvollen

Inszenierungen genossen

europäischen Ruhm.

Zwischen 1658 und 1705

wurden bei Hofe über 400

Opern- und

Oratorienaufführungen

gegeben.

Opernaufführungen

ergossen festlichen

Glanz über Taufen,

Verlobungen, Hochzeiten,

Geburtstage und über die

Besuche fremder

Fürstlichkeiten: „Mit

ihrer Mischung von

griechischer Mythologie,

Arien, Chören und

BalIetten, mit ihren

szenischen Wundern,

Flugmaschinen, die die

Götter auf die Bühne

schweben ließen, mit

staunenerregenden

Dekoratíonsverwandlungen,

mit Feuerwerken und

Aufzügen, mit

Huldigungen und

Schmeicheleien für das

Kaiserhaus waren solche

Opernaufführungen

farben- und

gestaltenreiche

Schaustücke wie die

großen Deckenfresken in

den neuen Palästen

Wiens, auf denen sich

der Himmel öffnete und

der Olymp sichtbar

wurde, Säulenhallen

aufragten und die Sonne

Wolken beglänzte" (Max

Graf).

Eine dieser Aufführungen

hat Geschichte gemacht:

die sensationelle

Inszenierung von „Il

pomo d'oro" (Der goldene

Apfel) im Jahre 1666 in

Burnacinis Theater auf

der Cortina. Der Anlaß

war die Heirat Leopolds

mit der spanischen

Infantin. Die

Komposition stammte von

Marcantonio Cesti, der

als Vízekapellmeister an

den Hof verpflichtet

worden war. Fünf Akte

mit 67 Szenen waren

vorgesehen, und obwohl

die venezianische Oper

jener Zeit im

wesentlichen Solooper

war, spielte der Chor

eine wichtige Rolle.

Unwahrscheinlich

prunkvoll gab sich die

Inszenierung Burnacinis,

„weIche niemals ist

gesehen worden und

vielleicht auch, weil

die Welt steht, niemals

wird gesehen werden",

wie ein Zeitgenosse

meinte. Im Vorspiel

wurden Macht und Glanz

des Hofes verherrlicht,

in den SäuIenhallen der

Bühne sah man die

Statuen der Habsburger,

in den Wolken ritt der

Österreichische Ruhm,

begleitet von Amor und

Hymen, auf der Bühne

standen die

Persifikationen des

Habsburgerreichs:

Osterreich, Ungarn,

Böhmen, Italien,

Sardinien, Spanien und

Amerika. Nach dem

Vorspiel rollte die

eigentliche Handlung ab:

die Wahl des Paris, der

aber keiner der drei

Göttinnen den Apfel

reicht, sondern der

jungen Kaiserin.

Schauplätze dieses

Theaterfestes waren die

Erde, der Himmel, die

Unterwelt, Tempel,

Höhlen, Wälder,

Säulenhallen, Gärten und

Landhäuser. Burnacini

hatte alle Wunder der

Theatermaschinerie

aufgeboten: Blitz und

Donner, Regen, Hagel,

Furien, Neptun und Venus

auf dem Muschelwagen,

Nereiden, die in Bassins

schwammen, sogar das

Schiff des Paris

inmitten eines Sturms.

Und dies war nur eine

von den großen

Festopern! Das Programm

der Kaiserhochzeit

umfaßte außer dem „Pomo

d'oro", neben

Schauspielen der

Jesuitenbühnen, Komödien

und Bällen noch Cestis

„Neptun und Flora", ein

Ballett von Heinrich

Schmelzer und ein

Rosseballett im inneren

Burghof, „La contesa

dell'aria e del'aqua"

(„Wettkampf zwischen

Luft und Wasser") mit

Musik von Bertali und

Schmelzer. Draghis „La

monarchia latina

trionfante" zählte

ebenfalls zu den

Festopern.

Auch in späteren Jahren,

vor allem aber nach dem

siegreichen Zurückwerfen

der Türken, erfüllte

Musik alle Ereignisse

bei Hof. Opern,

Ballette, Oratorien -

diese in der Fastenzeit

- folgten einander in

dichter Folge. Viele der

Aufführungen fanden auch

auf den kaiserlichen

Sommerschlössern statt,

so etwa Draghis „II

templo di Diana" im Park

von Schönbrunn.

Neben solchen

prunkvollen

Inszenierungen gab es

auch kleinere „Feste in

camera" und unzählige

andere

Musikveranstaltungen im

engeren Kreis der

Herrscherfamilie. Denn

der Kaiser war ein

echter Kenner und

Liebhaber der Musik. Wie

sein Vorgänger Ferdinand

III. und wie seine

Nachfolger Joseph I. und

Karl VI. komponierte er

selbst, und das nicht

etwa nur gelegentlich.

Wolfgang Ebner,

Athanasius Kircher und

Johann Heinrich

Schmelzer waren ihm

dabei Helfer, sei es,

daß sie Begleitstimmen

aussetzten, sei es daß

sie die Komposition

aufführungsreifmachten.

Ein Katalog in der

Wiener

Nationalbibliothek

verzeichnet eine lange

Reihe von Kompositionen

des Kaisers: 79

Kirchenwerke, darunter 8

Oratorien, 155 weltliche

Werke, zahlreiche

Einlagen für Opern und

Oratorien, 9 Festi

teatrali und 17 Bände

Balletti, von denen 102

Tänze erhalten sind.

Unter den Theatermusiken

sind Kompositionen zu

deutschen Singspielen

und sogar zu

Dialektstücken

bemerkenswert. Sie

erregten schon damals

Aufsehen.

Wie sehr das ganze

Musikleben seiner Zeit

vom Kaiser persönlich

Impulse erhielt, geht

aus einem Dokument

hervor, das zwei Jahre

nach dessen Tod in Köln

veröffentlicht wurde. Es

stammt aus der Feder

eines ehemaligen

kaiserlichen Hauptmannes

namens Rink. Dieser

Kaiser, so schreibt er,

„ist ein großer Künstler

in der Musik. Hier ist

der Ort, wo man

weitIäufig zu reden

Ursache hat, denn wo

etwas in der Welt

gewesen, so dem Kaiser

Vergnügen gemacht, so

war es unfehlbar eine

gute Musik. Diese

vermehrete seine Freude,

diese verminderte seine

Kümmernis, und man kann

von ihm sagen, daß er

unter allen

Lustbarkeiten keine

vergnügtere Stunde

gehabt, als die ihm ein

wohleingerichtetes

Konzert gemacht. Man

kunnte dieses

absonderlich in seinen

Zimmern sehen. Denn wie

er das Jahr viermal zu

changieren pflegte,

nämlich aus der Burg

nach Laxenburg, von da

in die Favorita und dann

nach Ebersburg, so war

in einem jedweden

kaiserlichen Zimmer

allezeit ein kostbares

Spinett befindlich,

darauf der Kaiser

allezeit seine müßigen

Stunden, wenn er von

anderen Geschäften sich

in dos Gemach

reterierte, zubrachte.

Seine Kapelle kann wohl

die vollkommenste in der

Welt genennet werden;

und dieses ist gar kein

Wunder, nach dem der

Kaiser allemal selbst

das Examen anstellete,

wenn einer darinnen

sollte angenommen

werden, da denn blos

nach Meriten und nicht

nach Neigungen geurteilt

ward. Wann alle Kollegia

in Wien auf solche Art

untersucht und besetzt

worden, so ist kein

Zweifel, Wien wäre ein

Paradis auf Erden, ein

Sammelplatz der

Gerechtigkeit, der

freien Künste und aller

Tugenden gewest. Man

kann aus der Menge der

erfahrensten Künstler

urteilen, wie hoch sie

dem Kaiser muß zu stehen

kommen. Denn viele unter

diesen Leuten waren

Barons und hatten solche

Besoldung, daß sie ihrem

Stande gemäß leben

konnten... Nächst der

Musik liebte er die

singenden oder Opern,

worinnen die Musik ihre

höchste Kraft erweist,

über die Massen. An

keinem Orte der Welt

sind jemals prächtigere

Opern präsentiert

worden, als in Wien. Bei

den kaiserlichen

Vermählungen und anderen

Solennitäten sind

absonderlich die

berühmten Opera ,Pomo

d'oro', ,ll Fuoco

Vestale' und ,La

Monarchia Latina' in

solcher Pracht

vorgestellt worden, daß

man versichert, es habe

alleine ,Pomo d'oro'

über 100.000 Reichstaler

gekostet, wobei aber

noch dieser Vorteil, daß

sie ein ganzes Jahr

durch mit Zulassung

aller Leute präsentiert

worden. Dieses ist sonst

bei den kaiserlichen

Opern nicht gemein,

angesehn eine Opera,

welche gar öfters

10-20.000 Gulden

konsumieret, nur ein

einziges mal zu sehen;

welches ein solcher

kostbarer Aufgang, daß

kein anderer Potentat in

der Welt solches gleich

tut; zumal, da fast bei

allen Geburts- und

Namentägen der

Herrschaften neue

Erfindungen aufgeführt

worden...

Wenn der Kaiser in einem

Konzert dieser seiner

allezeit

unvergleichlichen

Kapelle war, so fand er

sich so vergnügt dabei,

mit einer solchen

unendlichen Attention,

als wenn er sie dieses

und zum allerersten mal

hörte. Und in einer

Opera wird er nicht

leicht ein Auge von der

in Händen habenden

Partitur weggewendet

haben, so genau

observierte er alle

Noten. Wenn eine

besondere Passage kam,

die ihm gefiel, drückte

er die Augen zu, mit

mehrerer Attention

zuzuhören. Sein Gehör

war auch so scharf, daß

er unter Fünfzig

denjenigen merken

kunnte, welcher einen

Strich falsch getan."

So wie die Baumeister

waren auch die Musiker

der leopoldinischen Ära

überwiegend Italiener.

Antonio Bertali und

Felice Sances wirkten

schon unter Ferdinand

III. Marcantonio Cesti,

der den „Pomo d'oro"

komponierte, war eine

Berühmtheit seiner Zeit,

in noch höherem Maße

vielleicht Antonio

Draghí, der seit 1661

bis zu seinem Tode im

Jahre 1699 für den

Wiener Hof nicht weniger

als 172 Opern,

Festspiele, Serenaden

sowie 42 Oratorien und

Kantaten schrieb. Die

Festoper zur zweiten

Vermählung des Kaisers

im Jahre 1674 stammt von

ihm: „Il fuoco eterno

custodito dalle

Vestali". Für die

meisten seiner Texte

sorgte der ebenfalls aus

Italien stammende

Hofpoet Nicolo Minato.

Am Aufbau der Oper

hatten auch die

Kapellmeister der

Kaiserinwitwe Eleonore,

Joseph Tricarico und P.

A. Ziani, großen Anteil.

Daneben fanden die

nicht-italienischen

Musiker ein

entsprechendes

Arbeitsfeld, freilich

nicht so sehr auf dem

Gebiet der höfischen

Oper, wo lediglich

Johann Heinrich

Schmelzer zur

Komposition von

BaIIett-Einlagen

zugelassen wurde. Das

Jesuitentheater

hingegen, das in den

Nebenhandlungen

opernhaft ausgebreitet

war, besaß in Johann

Kaspar Kerll, Ferdinand

Tobias Richter und

Bernardus Staudt

tüchtige Komponisten

(nicht anders als das

Theaterwesen in Salzburg

in Andreas Hofer.

Gottlieb Teofil Muffat

und Heinrich Ignaz Franz

Biber). Es waren nicht

zuletzt diese Meister

deutscher Zunge, die

eine bemerkenswerte

Spätblüte der

Instrumentalmusik

hervorriefen. Von

Schmelzer her

entwickelte der aus

Böhmen stammende Biber

eine durchaus lokal

gebundene, in ihrer

Eigenart höchst

fesselnde Art des

vollgriffigen

Violinspiels. Schmelzer

selbst hat die lokale

Note seiner Ballette und

Instrumentalwerke durch

Aufnahme von

Volksmelodien

unterstrichen. Eine

Wiener Klavierschule

geht auf Wolfgang Ebner

zurück, findet in Johann

Jakob Froberger ihre

bodenstöndigste Form und

in dem Italiener

Alessandro Poglietti,

der bei der

Türkenbelagerung ums

Leben kam, einen

originellen Adepten.

Französische Elemente,

die in den offiziellen

Opern zugleich mit der

Sprache aus politischen

Gründen verbannt waren,

konnten in der

lnstrumentalmusik

unbemerkt Eingang

finden. Aber auch hier

wor der italienische

Einfluß, wie er etwa von

dem Kapellmeister an San

Marco in Venedig,

Giovanni Legrenzi,

ausgeübt wurde,

vorherrschend.

Das Ende der

leopoldinischen Epoche

stand keineswegs im

Zeichen des Verfalls. Im

Gegenteil: Wissenschaft

und Kunst erlebten

gerade in den letzten

Jahren Kaiser Leopolds

einen Auftrieb, der über

die Epochen Josephs I.

und Karls VI. hinweg bis

in die

Maria-Theresianische

Zeit fortwirkte, ja

letzten Endes mithalf,

das Klima vorzubereiten,

in dem dann die Wiener

Klassik gedeihen sollte.

Der Kaiser selbst

gründete die

Gesellschaft für

Noturforschung; er stand

mit Leibnitz in

Verbindung und sammelte

Partituren musikalischer

Meisterwerke. Fischer

von Erlach und Lukas

Hildebrandt konnten sich

gegen die italienische

Konkurrenz behaupten und

schmückten Wien mit

neuen Gebäuden, an

Stelle derer, die im

Türkenjahr 1683 zerstört

worden waren. Die

Mehrzahl der großen

Bauten des Hochbarocks

wurden erst unter Karl

VI. vollendet, ihre

Fundamente indes waren

noch um 1700, in der

Zeit Leopolds, gelegt

worden.

Nicht anders stand es

mit der Musik. Die

Meister der

leopoldinischen Epoche

fanden ihre Nachfolger,

die italienischen wie

die deutschen. Und

Johann Joseph Fux, der

unter Karl VI. zur

höchsten Würde des

Hofkapellmeisters

gelangte, hat in dieser

Funktion im 18.

Jahrhundert gleichsam

den Schlußstrich unter

die österreichische

Borockmusik gezogen, die

trotz des starken

italienischen Einflusses

stets ihre lokale Note

zu wahren wußte. Auch

dieser Meister wurde

durch die direkte

Einflußnahme Leopolds an

den Wiener Hof gezogen.

Als er „noch in Diensten

eines ungarischen

Bischofs war, hörte der

Kaiser dort eine noch

unbekannte Messe von

Fux, die ihm sehr wohl

gefiel. Bey der Tafel

fragte der Kaiser um den

Nomen desjenigen, der

die Messe komponiert

habe. Fux wurde

herbeigerufen. Der

Kaiser lobte ihn und

nahm die Messe mit"

(Friedrich Daube:

„Anleitung zur

Komposition", Wien

1797/98). Den Organisten

der Wiener

Schottenkirche hat dann

1698 Leopold I. zum

Hofkompositor ernannt

und so für die

Kontinuität eines Werkes

gesorgt, das lange über

den zeitlichen Wandel

hinaus fortwirken

sollte.

Rudolf

Klein

Französische und

italienische Einflüsse

auf die Wiener

Barockmusik

Wien als Metropole der

Musik. Ein Begriff, der

jedem Musikfreund durch

die im heutigen

Konzertleben

dominierende Stellung

der drei Großmeister der

Wiener Klassik geläufig

ist. Nur wenigen dürfte

es aber klar sein, daß

sich hier schon lange

vor dieser Zeit eine

musikalische Metropole

ersten Ranges befand.

Freilich, die weltweite

Ausstrahlung der Wiener

Musik war ein Geschenk,

das dieser Stadt nur

einmal beschieden war.

Eines der merkwürdigsten

Phänomene der

Musikgeschichte ist wohl

die Konzentration der

wesentlichsten

stilbildenden und

schöpferischen Kräfte

auf bestimmte, deutlich

abgegrenzte Länder oder

Landschaften. Ohne

erkennbaren Grund bilden

sich einmal hier, einmal

dort Zentren von

weltweiter Strahlkraft,

die nach einigen

Generationen höchster

schöpferischer Potenz

wieder, wie ausgebrannt,

zum Normalniveau

zurücksinken. So hat

fast jedes europäische

Land einmal, manches

sogar mehrmals, seine

,große Zeit' in der

Musik gehabt. Diese

musikalischen

Mittelpunkte waren

durchaus nicht immer

zugleich die großen

politischen Mittelpunkte

der Zeit (wenn es auch

hier oft enge

Wechselbeziehungen

gibt). So fällt zum

Beispiel die große Blüte

der niederländischen

Musik um 1500 zusammen

mit größter politischer

Macht- und

Prachtentfaltung des

französischen

Königshofes Ludwigs XII.

und des

römisch-deutschen

Kaiserhofes Maximilians

I. Wenn auch Wien als

eines der ältesten

Kulturzentren im

deutschen Raum und als

Residenz sowohl der

Babenberger als auch der

Habsburger schon seit

jeher ein reiches

Musikleben hatte,

erhielt dieses doch

lange Zeit seine

entscheidenden Impulse

von auswärtigen

Künstlern, bevor es die

eigene, entscheidende

Aussage fand. Drei

Jahrhunderte lang war

Wien ein Schmelztiegel

der verschiedenartigsten

Stilrichtungen. Die

Exponenten der

jeweiligen

schöpferischen

Brennpunkte kamen hier

im Laufe der

Jahrhunderte auf

gewissermaßen neutralem

Boden zusammen;

niederländische und

italienische, englische

und französische Musiker

konnte man hier hören.

Durch den engen Kontakt

mit der slawischen und

magyarischen Welt kamen

östliche Einflüsse dazu.

So konnte die natürliche

musikalische Veranlagung

der Wiener, der

Österreicher überhaupt,

durch diese Begegnung

mit der ganzen

musikalischen Welt nach

und nach einen alle

Formen in sich

schließenden eigenen

Stil finden. Die sehr

starke musikalische

Folklore Österreichs,

Ungarns und Böhmens

spielte dabei von Anfang

an eine bedeutende

Rolle. Es war zur Zeit

Leopolds I., in der

zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts, daß

einheimische Meister wie

Schmelzer und Fux

erstmalig die Führung

der Hofkapelle

übernahmen, daß

unverkennbar wienerische

und österreichische

Musik komponiert wurde.

Durch die engen

politischen Verbindungen

mit Italien kam die

Oper, die große

musikalisch-dramatische

Novität des beginnenden

17. Jahrhunderts, nach

Wien, wo sie sofort eine

begeistert gepflegte

Heimstätte fand. Wien

wurde im 17. Jahrhundert

eines der prunkvollsten

Zentren der

italienischen Oper.

Nahezu alle bedeutenden

italienischen

Opernkomponisten haben

hier gewirkt. In ihren

Opern konnte man aber

auch viel reine

Instrumentalmusik hören:

außer den von eigenen

Ballettkomponisten

geschriebenen

Tanzeinlagen gab es noch

instrumentale

Zwischenspiele, oft

wurden auch

Instrumentalkonzerte

eingestreut. Die

Tanzeinlagen waren meist

in Anlehnung an

französische Vorbilder

gestaltet, viele Tänze

indes verwendeten

bodenständiges

Melodiengut, wie schon

aus manchen Titeln wie

,Steyermärker Horn',

,Gavotta tedesca',

,styryaca', ,Böhmischer

Dudelsack' und anderen

hervorgeht. Die

instrumentalen

Zwischenspíele aber

wurden von den

italienischen

Opernkomponisten selbst

geschrieben. Sie wurden

als ,Sonata' bezeichnet

und waren vor allem bei

den älteren Komponisten

meist fünfstimmig. Ihre

Form leitet sich direkt

von der alten

italienischen ,Canzon da

sonar' ab. Man darf

diese vielstimmigen

,Sonaten' also nicht mit

der klassischen Sonate

für ein Soloinstrument

verwechseln. - Die

italienischen

Opernkomponisten

versorgten auch die

Wiener Hauptkirchen mit

Kirchenmusik. So waren

natürlich die

einheimischen

Komponisten wie

Schmelzer, Fux und Biber

mit der italienischen

Schreibart aller Arten

von Musik bestens

vertraut.

In Frankreich wurde die

italienische Oper nicht

übernommen. Hier hatte

sich eine eigene

tänzerische Gattung des

Musikdramas gebildet,

das ,Ballet de cour'.

Aus diesem entwickelte

Lully in der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts

die typisch französische

Oper. Sie unterscheidet

sich von der

italienischen vor allem

durch eine viel stärkere

Betonung des Formalen,

des streng Tänzerischen,

der strengen

Wortgebundenheit der

Musik. Rein musikalische

Nummern, in denen der

Text eine untergeordnete

Rolle spielt, wie die

Arien der italienischen

Oper, gibt es nicht; die

Instrumentalstücke sind

durchweg Tänze. Lullys

Reformen der

französischen Oper

hatten, vor allem was

den Stil und die

Spielweise des

Orchesters betrifft, in

ganz Europa größtes

Aufsehen erregt. Die aus

seinen Opern entnommenen

Instrumentalsuiten mit

ihrer neuen Form der

Ouvertüre und den

graziösen französischen

Tänzen erfreuten sich

nicht nur in Paris

höchster Beliebtheit;

sie wurden bald auch

überall in Deutschland

und England nachgeahmt.

Die präzise

kurzstrichige Spielort

von Lullys Geigern, die

zur richtigen Wiedergabe

französischer Musik

unbedingt erforderlich

ist, war vom kantablen

Legatospiel der

Italiener himmelweit

entfernt. Viele

deutschen Kapellen

ließen sich französische

Musiker kommen.

Italienische Geiger

weigerten sich

mancherorts,französische

Musik zu spielen. Auch

in Wien hatte man die

Bekanntschaft mit der

neuen französischen

Musik schon sehr früh,

etwa um 1665, gemacht.

Zu Leopolds Zeit waren

also die stilistischen

Gegenpole in der

Instrumentalmusik die

französische Suite und

die italienische Sonata.

Die französische Suite

war genau genommen die

Nachahmung der aus den

Opern Lullys stammenden,

außerordentlich

beliebten Tanzsuiten als

selbständige

Kompositionsgattung

durch andere

Komponisten; Lully

selbst hat nie ,Suiten'

geschrieben. Die

italienische Sonata war

ein formal freies, aus

der alten Canzon da

sonar entwickeltes

einsätziges

Instrumentalstück. Die

andernorts unvereinbare

Gegensätzlichkeit dieser

beiden Richtungen wurde

in Österreich von

genialen Komponisten wie

Muffat, Fux und Biber zu

einer neuen,

faszinierenden Einheit

verschmolzen.

Muffat hat sich als

einziger zu diesen

Stilfragen geäußert,

deshalb wollen wir ihn

kurz herausgreifen, auch

wenn er auf dem Programm

der Platte nicht

erscheint: Er hatte in

Paris bei Lully

studiert, war dann an

den Wiener Hof gekommen,

wo er von Leopold I.

gefördert wurde, und

ging als Hofkomponist

des Erzbischofs nach

Salzburg. Er bezeichnete

sich selbst als den

ersten „LulIysten"

Deutschlands. Der

Salzburger Erzbischof

sandte ihn aber zur

weiteren Vervollkommnung

nach italien. Dort

schrieb er Concerti

grossi in der Art

Corellis, in deren

Vorwort er die schönen

Worte schrieb: „...da

ich mich beflissen die

Tieffsinnige

ltalianische Affecten

mit der frantzösischen

Lustbar- und

Lieblichkeit dergestalt

zu bemäßigen, daß weder

jene zu Dunckel +

auffgeblasen, noch dise

zu frey + außgelassen

seyn möchten. Solches

ist ein fügliches

Sinnbild Euer Hoch

Gräfflichen Gnaden hoch

erhobenen Tugend =

Gemüths... Diser

sinnreichen Vermischung

erste Gedancken hab ich

vor Zeiten zu Rom

gefast, allwo unterm

weltberühmbten Hrn.

Bernardo Pasquini, ich

die Welsche Manier auff

dem Clavier erlernet, da

ich etliche dergleichen

schön = und mit großer

Anzahl Instrumentisten

auffs genaueste

producirten Concerten

vom Kunstreichen Hrn.

Archangelo Corelli mit

großem Lust und Wunder

gehört...". In der

Widmung zum Florilegium

Primum schreibt

er: "...Gleich wie

aber deren Pflantzen und

Blumen Vielfältigkeit

der Gärten erste

Anlockung ist, und

großer Helden

Fürtrefflichkeit auß

vielen zwar, doch

gemeiner Glückseeligkeit

halber ineinander

treffenden Tugenden

erscheinet; so habet

erachtet, daß zu Euer

Hoch-Fürstl. Gnaden

unterthänigstgebührender

Bedienung, nicht

einerley, sondern

verschiedener Nationen

beste zusammengesuchte

Art sich geziemen würde.

Von Euer Hoch-Fürstl.

Gnaden, durch Deren Höfe

und Geschöfften langen

Erfahrenheit

vollkommenster Verstand

beförchte ich gar nicht

boßhaffter, oder aber

schwacher Gemüther

vermessenes Anfallen,

mit welchen, um weilen

ich in Frankreich von

denen in diser Kunst

erfahrnesten Meistern

meinen Anfang genommen,

mich dahero besagter

Nation mehr als billich

zugethan, und zu diesen

Französischen

Krigszeiten der

Teutschen günstigere

Gehör unwürdig,

freventlich urtheilen.

Ich hat warlich andere

Gedancken als: Aere

ciere viros, Martemque

accendere cantu: Die

kriegerische Waffen und

ihre Ursachen seyn ferne

von mir; Die Noten, die

Seiten, die liebliche

Musik-Thonen geben mir

meine Verrichtungen, und

da ich die Französische

Art der Teutschen und

Weischen einmenge,

keinen Krieg anstiffte,

sondern vielleicht derer

Völcker erwünschter

Zusammenstimmung, den

lieben Frieden etwann

vorspiele...".

Muffat war also der

erste, der die beiden

feindlichen Stile bewußt

und geradezu mit

europöisch-versöhnlicher

Symbolik verbunden hat.

Diese Versöhnlichkeit

will angesichts der

bitteren politischen

Feindschaft zwischen

Ludwig XlV. und Leopold

I., die durchaus

imstande gewesen wäre,

auch die

,Kulturfeindschaft'

zwischen so

verschiedenen Völkern zu

vertiefen, verstanden

sein. Die engen

Verbindungen Muffats zum

Wiener Hofe sowie die

Zusammenarbeit mit

seinem Salzburger

Vizekapellmeister Biber

führten schließlich zu

einer friedlichen

Vereinigung der

italienischen und

französischen Form im

österreichischen

Musikleben. Muffat war

natürlich nicht der

Einzige, durch den

französische Musik an

den Wiener Hof gelangte.

Es gab eine große Zahl

reisender Solisten, die

das Neueste aus ihrer

Heimat überall

bekanntmachten; außerdem

muß die kaiserliche

Kapelle selbst auf ihren

Reisen die

französisierten Kapellen

Süddeutschlands

kennengelernt haben.

Wenn auch Leopold selbst

der rein französischen

Schreibart, besonders in

der Tanzmusik,

ablehnend

gegenüberstand, so haben

doch seine Komponisten

nach und nach viele

französische Elemente

ihrem Stil einverleibt.

Bei vielen der von

Muffat, Fux, Biber und

anderen komponierten

Suiten erkennt man die

italienische Schule in

ihren Einleitungssätzen

(Sinfonia), auch

gelegentlich in formal

französischen

Ouvertüren. Zwischen die

meist französisch

beeinflußten Tanzsätze

flochten sie gerne

freie, häufig langsame

Sätze italienischer

Schreibart ein. In

vielen Suiten finden

sich darüber hinaus noch

- gleichsam als Würze -

frische Tänze, die

unverkennbar von der

bodenstündigen Folklore

inspiriert sind. Diese

typisch österreichischen

Suiten sind nun aber

keineswegs ein

scheckiges Konglomerat

verschiedenartigster

Stile - die große

Leistung der Komponisten

besteht gerade darin,

aus diesen

vielschichtigen

Elementen und Einflüssen

Neues, ein vollgültiges

Ganzes gemacht zu haben.

Alle österreichischen

Komponisten von

Instrumentalmusik zur

Zeit Leopolds I.

schrieben Sonaten und

Suiten. Sie pflegten

also, im Gegensatz zu

ihren italienischen und

französischen Kollegen,

sowohl den einen wie den

anderen Stil. Allerdings

übernahmen sie von

beiden in erster Linie

die Form, wöhrend sie in

der Thematik oft

deutsche, ungarische und

böhmische Elemente zu

Wort kommen ließen. So

beginnt zum Beispiel

eine der Sonaten aus

Schmelzers ,Concentus'

mit typischen, heute

noch wohlbekannten

Czardasphrasen, und die

(französischen) Suiten

aller österreichischen

Komponisten sind von

ganz unfranzösischen

Tänzen und Themen

durchsetzt.

Zusammenfassend könnte

man sagen, daß in Wien

der italienische

Geschmack wohl offiziell

vorherrschend war, daß

aber durch die

Verbindung der

italienischen und

französischen Schreibart

mit dem natürlichen

Musikantentum der

Österreicher ein neuer,

typischer Stil entstand.

Nikolaus

Harnoncourt

Wiener

Köpfe von

Nikolaus Harnoncourt

Johann

Joseph Fux (1660-1741)

Johann Joseph Fux ist

dem heutigen Musikfreund

vor allem als

Theoretiker bekannt,

galt doch sein Lehrwerk

„Gradus ad Parnassum"

zweihundert Jahre lang

als das Standardwerk des

strengen Satzes. Der

Komponist Fux ist heute

nahezu unbekannt,

gelegentlich wır sein

angeblich

trocken-lehrhafter Stil

kritisiert, wohl weil

man dem berühmten

Theoretiker keine

blutvolle Musik zutraut.

Dabei ist Fux schon

durch seine Herkunft

alles eher als ein

Gelehrtentyp. Seiner

Karriere haftet bis

heute etwas Rätselhaftes

an: als Kind eines

Bauern in einem kleinen

steirischen Dorf 1660

geboren, kam er schon

als ausgebildeter

Musiker nach Wien. Sein

Kompositionsstil läßt

einen Lehraufenthalt in

Italien vermuten. 1696

war er Organist der

Wiener Schottenkirche,

1698 ernannte ihn

Leopold I. zum

Hofkompositeur (ein

eigens für ihn

geschaffener Titel),

1713 wurde er

Vizekapellmeister, 1715

erreichte er das höchste

Amt der damaligen

Musikwelt, er wurde

kaiserlicher

Hofkapellmeister und

blieb es bis zu seinem

Tode 1741. Obwohl er

sich eine umfassende

humanistische Bildung zu

verschaffen gewußt hatte

- sein „Gradus“ ist in

glänzendem Latein

geschrieben -, war er,

mindestens in jungen

Jahren, ein

leidenschaftlicher

Vollblutmusiker. Im

Vorwort des „Gradus"

sagt er über sich:

"...zur Zeit, als ich

noch nicht im vollen

Gebrauch meiner Vernunft

war, wurde ich durch die

Heftigkeit ich weiß

nicht welches Triebes

hingerissen, es richtete

sich all mein Sinnen und

Trachten auf die Musik

und auch jetzt bin ich

von einer beinahe

wunderbaren Begierde sie

zu erlernen durchglüht

und wie willenlos dahin

gedrängt; Tag und Nacht

scheinen meine Ohren von

süßen Klängen umtönt zu

werden, so daß ich an

der Wahrheit meines

Berufes durchaus keinen

Grund zu zweifeln habe."

Da er in seinem Alter

noch immer an der

strengen Gesetzmäßigkeit

der hochbarocken Musik

festhielt, wurde er von

der jungen

Komponistengeneration

als lebendes Monument

der Vergangenheit

betrachtet. Seine

Persönlichkeit muß von

bezwingender

Aufrichtigkeit des

Charakters gewesen sein.

Scheibe, ein

Musikliterat des 18.

Jahrhunderts, schrieb

über ihn: „Seine Tugend

und seine Klugheit

erwarben ihm die

Freundschaft des ganzen

Hofes; und seine Feinde

selbst konnten ihn nicht

hassen, ohne ihn

zugleich zu bewundern".

Fux komponierte alles:

Messen, Kantaten, Opern

und Instrumentalmusik.

Den ,Concentus musica

instrumentalis' widmete

er im Jahre 1701 dem

späteren Kaiser Joseph

I., der auch die

Druckkosten bestritt.

Diese Sammlung von

Instrumentalsonaten und

Suiten gehört zum

Besten, was Fux

geschrieben hat. Alle

diese Stücke sind von

einer jugendfrischen

Vitalität. Hier gibt es

keine überfeinerten

Spielereien: man meint

bäurisch-gesunde

Herzhaftigkeit zu

spüren. Fux selbst will

die Suiten dieser

Sammlung als ,leichte

Kost' verstanden wissen,

sagt er doch in seinem

Vorwort allzu

bescheiden: „...Hier

hast Du, lieber Leser,

meinen Concentus Musico

Instrumentalis, der

nicht zu dem Ende

herausgegeben wurde, um

Dir eine Probe eines

großen Kunstwerkes zu

liefern, sondern damit

ich Zuhörern, die keine

Musik verstehen - und

deren ist ja der größte

Teil -, eine

Befriedigung

verschaffe".

Die Sinfonia II aus dem

,Concentus' ist eine

großangelegte

Orchester-Suite. Der

Einleitungssatz ist

nicht wie in den meisten

Suiten der Zeit, eine

französische Ouverture,

sondern eine

italienische Sonata; der

Titel ,Sinfonia' bezieht

sich wahrscheinlich auf

diesen Satz. Die

Bezeichnung des nächsten

Satzes ,Libertein'

könnte (nach Liess)

Libertin = der

Freidenker, bedeuten.

Die übrigen Sätze

Entrée, Menuet,

passepied und Ciacona

folgen weitgehend dem

französischen

Form-schema, wenn man

auch dem Menuet die enge

Verwandschaft zum

steirischen ,Ländler'

deutlich anmerkt. Die

lnstrumentation der

Suite ist für jene Zeit

bemerkenswert: die Oboen

und das Fagott dienen

nicht nur zur

Verstärkung und Färbung

des Streicherchores,

sondern treten immer

wieder allein als

Soloterzett in

Erscheinung.

Der Sinfonia VII aus

derselben Sammlung,

einem Trio für

Blockflöte, Oboe und

Basso continuo liegt als

Programm der Streit des

französischen mit dem

italienischen Stil

zugrunde. Dabei vertritt

das damals moderne

französische Instrument,

die Oboe, den

französischen Stil, die

alte Blockflöte den

italienischen. Während

im ersten

(italienischen) und im

zweiten (französischen)

Satz beide Instrumente

noch einträchtig

musizieren, versteift

sich im nächsten Satz

jedes auf seinen eigenen

Stil: während die Oboe

mit dem Baß eine

typische Air française

im alla-breve-Takt

spielt, musiziert die

Flöte unbekümmert ihre

Aria italiana im

6/8-Takt dazu. Dieser

Satz ist ein besonders

schön klingendes

Dokument für die

Vereinigung der Stile

auf Wiener Boden. Der

letzte Satz, „die

verwirrten Feinde", ist

ein witziger und

ausgelassener Abschluß

des Kunststreites.

Giovanni Legrenzi

(1626-1690)

Giovanni Legrenzi war

einer der auch außerhalb

seiner Heimat

berühmtesten Komponisten

seiner Zeit. Die Namen

seiner Lehrer sind heute

nicht mehr

festzustellen. Als

junger Musiker ließ er

sich in Bergamo nieder,

wo er auch zum Priester

geweiht wurde. 1657 ging

er als Kapellmeister

nach Ferrara, 1665 nach

Venedig, wo er bis zu

seinem Tode im Jahre

1690 blieb. Bevor er

ohne feste Anstellung

nach Venedig ging,

versuchte er sich eine

für sein Alter

angesehene und gut

bezahlte Stellung zu

verschaffen. Sein Ziel

war ein

Kapellmeisterposten in

Wien, den er aber, trotz

vermittelnder Hilfe des

Mantuaner Herzogs und

seines Wiener

Botschafters nicht

bekommen konnte. In

Venedig wurde er

Vizekapellmeister und

1685 erster

Kapellmeister an der

Markuskirche.

Schon von 1654 an ließ

er in Venedig eine große

Zahl seiner

Instrumental- und

Kirchenkompositionen

veröffentlichen.

Legrenzi fühlte sich als

Komponist überall zu

Hause: seine

Instrumentalwerke - von

der Solosonate bis zu

vielstimmigen

Kompositionen - waren

wohl die lebendigsten

und originellsten seiner

Zeit. Berühmt wurden

überdies seine

zahlreichen Opern, auch

Oratorien, Messen und

Kantaten. Auf allen

Gebieten galt er als

besonders einfallsreich,

originell und vital. Als

Lehrer besaß er einen

großen Einfluß. Unter

seinen Schülern befanden

sich spätere

Berühmtheiten wie

Antonio Lotti, Antonio

Caldara (der spätere

Wiener Hofkapellmeister)

und Domenico Gabrieli.

Legrenzis Bedeutung ist

heute kaum noch

abzuschätzen, weil nur

ganz wenige seiner

Kompositionen im

Neudruck zugänglich und

vor allem seine

Hauptwerke nur wenigen

Eingeweihten bekannt

sind. Die

Instrumentalwerke zeigen

eine unmittelbare

Fortsetzung der

venezianischen

Canzonentradition. In

seiner Leopold I.

gewidmeten Sammlung von

Instrumentalstücken „La

Cetra", die er 1673

herausgab, gibt es neben

,normalen'

Streicherbesetzungen

Sonaten für vier

Violinen und zwei

Sonaten für vier Viole

da Gamba. Diese

Besetzung ist für

Italien ungewöhnlich.

Die Violine und die

Viola da Gamba sind vom

Anfang ihrer Existenz an

extreme Gegensätze.

Beide Typen wurden schon

im 16. Jahrhundert zu

einem vollgültigen Chor

vom Baß zum Diskant

ausgebaut.

Die Violinen waren in

Quinten gestimmt, hatten

keine Bünde, niedrige

Zargen, gewölbten Boden

und von Anfang an einen

dynamischen,

extrovertierten Ton. Die

Gamben dagegen waren in

Quarten gestimmt wie die

Gitarre, hatten Bünde

wie diese, hohe Zargen

und einen flachen Boden;

ihr Ton war silbrig und

durchsichtig,

unmateriell und in sich

gekehrt. Die dynamischen

Möglichkeiten der Gambe

erschienen viel geringer

als die der Geige. Die

Geige war das Instrument

der großen

Festlichkeiten, die

Gambe das der intimen

Salons. In ihrer

Vorliebe für bestimmte

Instrumente verraten die

Völker charakteristische

Eigenschaften. So wurde

die Geige das Medium

italienischen

Musizíerens par

excellence,wöhrend die

Gambe besonders in

England und Frankreich

viele Anhänger fand.

Als Kapellmeister der

Markuskirche veränderte

und erweiterte Legrenzi

die Besetzung des

Orchesters, um ein

Optimum an klanglicher

Farbigkeit zu erzielen,

und beschäftigte dabei

auch, gegenüber 21

Instrumenten der

Violinfamilie, 3 Viole

da Gamba. Legrenzis zwei

Sonaten dürfen wohl das

Einzige sein, was in

Italien für

Gambenquartett

geschrieben worden ist.

Fast unglaublich, mit

welch genialer

Sicherheit der Komponist

die technischen und

klanglichen

Besonderheiten dieser

unitalienischen

Besetzung erfaßt hat und

auf italienische Art zur

Geltung bringt!

Die auf dieser Platte

gespielte Sonate (Nr. 5

der Sammlung) beginnt

mit einem fugierten

getragenen Sätzchen,

dessen Schreibweise von

den englischen Fantasien

für Gambenensemble

inspiriert sein könnte.

Das folgende homophone

Adagio im a

cappella-Stil der

Palestrina-Zeit bringt

den samtenen Glanz und

den Verschmelzungsklang

des Gambenchores

wunderbar zur Geltung.

So wird in ständigem

Wechsel zwischen

fugierten und homophonen

Abschnitten jede

Möglichkeit der

Besetzung ausgenützt. In

einem Presto-Mittelteil

in 3/4-Takt wird

ausdrücklich dynamische

Schattierung verlangt.

Die Sonata schließt mit

einem schnellen

Abschnitt im 3/2-Takt,

in dem sich zwei

verschiedene Motive in

streng kontrapunktisch

gearbeitetem

Wechselspiel

gegenüberstehen. Dabei

scheut Legrenzi

keineswegs

stimmführungsmäßig

bedingte Härten im

harmonischen

Zusammenklang. Auch dies

ist eine bekannte

Eigenschaft

altenglischer

Gambenmusik. So

verstärkt sich der

Eindruck, daß Legrenzi

durch seine

Beschäftigung mit dem

alten Stil zu diesen

Sonaten und vor allem

auch zu deren Besetzung

angeregt worden sein

muß.

Heinrich Ignaz Franz

Biber (1644-1704)

Eine der

faszinierendsten

Musikergestalten des 17.

Jahrhunderts war

Heinrich Biber.

Hindemith nannte ihn

einmal den bedeutendsten

Barockkomponisten vor

Bach. Biber dürfte bei

Schmelzer

Violinunterricht

genommen haben,

jedenfalls ist seine

Violintechnik eine

Weiterführung derjenigen

Schmelzers. Seine erste

Stellung hatte Biber von

1660 bis 1670 an der

berühmten Kapelle des

Erzbischofs von Olmütz.

Von da an bis zu seinem

Tode 1704 war er als

Geiger,

Vizekapellmeister und

Oberkapellmeister am

Salzburger Hof

beschäftigt. Weltruf

genoß er vor allem als

Geiger; für seine

solistischen Leistungen

empfing er an vielen

europäischen Höfen

höchste Ehren und wurde

1690 von Leopold I.

geadelt. Aber auch als

Komponisterrang er,

durch die Verbreitung

seiner Werke im Druck,

weithin Popularität.

Obwohl er von der

Olmützer Kapelle ohne

Erlaubnis wegging und so

den Unwillen seines

Brotherrn erregte,

besorgte dieser sich

doch eifrig alle neuen

Werke seines entlaufenen

Musikers. Der berühmte

Tiroler Geigenmacher

Jakobus Stainer, dessen

Instrumente Biber

bevorzugte, war mit ihm

befreundet. Stainer

berief sich bei der

Bewertung seiner

Instrumente auf das

Urteil Bibers. In einem

Brief nach Olmütz

schreibt er: „,,, und

die viola da gamba, so

gar von

extraordinarischenen

holz und gleichsam ain

königin unter

dergleichen

instrumenten, auch ihrer

schen und giete nach

wohl noch soviel werth,

so der vortreffliche

virtuos her Biber wol

erkennen wirdet..."

Biber muß, nach dem

Urteil seiner

Zeitgenossen, aber auch

nach der Anlage seiner

Solokompositionen ein

grandioser Geiger

gewesen sein. Er kannte

bereits alle Raffinessen

moderner Virtuosität.

Der englische

Musik-historiker des 18.

Jahrhunderts Charles

Burney schreibt über

Biber: "...von allen

Geigern des vergangenen

Jahrhunderts war Biber

wohl der beste. Seine

Solosonaten sind die

schwersten und

phantasiereichsten, die

ich aus jener Zeit

kenne."

Biber komponierte alle

Arten von Musik, seine

größte Stärke aber war

wohl die

Instrumentalmusik. Die

meisten seiner

Instrumentalwerke sind

naturgemäß für

Streicher, wenn es auch

einige grandiose

Bläserstücke, vor allem

für Trompeten gibt.

Außer den 24

Violinsonaten ließ er

noch 12 Ensemblesonaten

,Fidicinium

sacro-profanum' für vier

und fünf

Streichinstrumente, 12

Triosonaten ,Harmonia

artificiosa ariosa' und

die

Streichersuitensammlung

,Mensa sonora' drucken.

Außerdem sind viele

Instrumentalwerke Bibers

handschriftlich

überliefert. Unter

diesen finden sich

einige für jene Zeit

geradezu unglaublich

fortschrittliche

Programmstücke, wie eine

„Pauernkirchfahrt" und

ein „Battaglia 1673".

Bibers Stil ist

leidenschaftlich und

virtuos. Sein

Einfallsreichtum scheint

unerschöpflich, von ihm

gibt es kaum ein

schwaches Stück. Er

verlangt von den

Instrumentisten hohe

technische Fertigkeit,

wobei auch die

Mittelstimmen regen

Anteil am virtuosen

Geschehen nehmen. In der

Form ging Biber überall

eigene Wege: In seinen

Violisonaten findet man

bisher auf

Streichinstrumenten nie

gehörte

rhapsodisch-tokkatenhafte

Fantasien. Seine Suiten

in ,Mensa sonora'

(Klingende Taffel, oder

Instrumentalische Taffel

Music, mit frisch

lautendem Geigenklang)

haben kaum noch etwas

mit französischen Suiten

gemein. Sie sind echte

Konzertsuiten, deren

Geschlossenheit durch

einen dem Anfangssatz

thematisch verwandten

kurzen Abschlußteil

(Sonatina) gewährleistet

wird. Die einzelnen

Suiten dieser Sammlung

sind ,Pars'

überschrieben, ein

anderes Wort für

Partita, was ebenfalls

Suite bedeutet.

Während die fünf anderen

Suiten des Werkes mit

förmlichen

Einleitungssätzen,

Sonaten oder Intraden

beginnen, wird Pars III

mit einer Gagliarda

eröffnet. Die Gagliarda

ist eigentlich ein Tanz

des 16. Jahrhunderts und

um die Mitte des 17.

Jahrhunderts bereits so

gut wie ausgestorben.

Nur einige

österreichische und

deutsche Komponisten

schrieben noch Tänze

dieses Namens, die aber

mit der eigentlichen

Gagliarda kaum noch

etwas gemeinsames haben.

Sie soll im Tripeltakt

stehen, die vorliegende

steht im alla breve.

Hier ist wohl der Name -

galliard =

draufgängerisch - als

programmatische

Satzbezeichnung zu

verstehen. Die übrigen

Sätze sind stilisierte

Tänze, die Aria eine

etwas italianisierte

Gavotte. Die unerhört

dicht komponierte kurze

Ciacona wird durch

rondoartige Verwendung

der Anfangsstrophe

übersichtlich

gegliedert. Die

abschließende Sonatina

ist ausnahmsweise ein

gänzlich neukomponierter

Ausklang, ohne

thematischen

Zusammenhang mit einem

der übrigen Sätzen.

Johann Heinrich

Schmelzer (1623-1680)

Heinrich Schmelzer war

der Sohn eines

Offiziers, der im

Dreißigjährigen Krieg

fiel. Geboren wurde er

zwischen 1620 und 1630,

wahrscheinlich im

Heerlager, wo er wohl

auch aufgewachsen ist.

Schon 1649 wurde er als

Mitglied der

kaiserlichen

Musikkapelle geführt.

Hier diente er sich vom

einfachen Tuttigeiger

bis zu höchsten Würden

empor. Er wurde

Vizekapellmeister und

endlich, 1679, als

erster Nicht-Italiener

sogar Hofkapellmeister.

Im Jahre 1680 starb er

an der Pest. Schmelzer

gehörte zu den

Lieblingsmusikern

Leopolds I. Er war

mindestens seit dem Tode

Bertalis (1669) der

engste musikalische

Ratgeber und Mentor des

Kaisers, der ihm auch

ein Adelsprädikat

verlieh. Seine

Hauptaufgabe als

Komponist lag zunächst

auf dem Gebiet der

Tanzmusik. Er schrieb

die BalletteinIagen zu

einer großen Zahl

italienischer Opern

Draghis, Cestis,

Bertalis und anderer,

versorgte den Hof mit

Gelegenheitsmusik für

alle erdenklichen

Anlässe, wie

Rosseballette,

Schlittenfahrten,

Faschingsunterhaltungen.

Man hat ihn später den

,Hofballdirektor'

Leopolds I. genannt. Das

erklärt, warum seine an

musikalischer Substanz

viel bedeutenderen Werke

reiner, nicht

tanzgebundener Kirchen-

und Instrumentalmusik

kaum bekannt geworden

sind.

Schmelzer war zugleich

bedeutender Komponist

und einer der ersten

Violinvirtuosen im

modernen Sinne. Leider

wissen wir nicht, wem er

seine geigerische

Ausbildung verdankt,

auch seine Lehrer in der

Komposition sind uns

unbekannt. Es ist wohl

anzunehmen, daß er im

Heerlager, wo er

aufwuchs, nicht nur

musikaIische Eindrücke

aller Art empfing,

sondern auch, vielleicht

bei einem ungarischen

oder polnischen

,Volksvirtuosen', auf

der Violine ausgebildet

wurde. Jedenfalls war er

schon in jungen Jahren

als Violinsolist eine

europäische Berühmtheit:

Johann Joachim Müller

nennt ihn in seinem

,Reisediarium bey

Kayserlicher Belehnung

des Chur und fürstlichen

Hauses Sachsen'

"...den berühmten und

fast vornehmsten

Violinisten in ganz

Europa".

1662 erschien sein

,Sacro-profanus

concentus musicus', dem

die beiden Sonaten (Nr.

3 und 10 der Sammlung)

der vorliegenden

Schallplatte entnommen

sind. Dieses Sammelwerk

enthält zwölf

verschieden besetzte

Sonaten. Es gibt hier

Triosonaten für zwei

Violinen und Continuo,

Sonaten zu vier, fünf,

sechs und sieben Stimmen

sowie ein achtstimmiges

doppelchöriges Werk. An

Instrumenten werden

Violinen, Violen (da

Gamba), Trompeten,

Posaunen und Zinken

verlangt. Formal sind

sämtliche Sonaten

Schmelzers - sowohl die

Violinsonaten als auch

die Ensemblesonaten des

,concentus' - dem

italienischen Stil

zuzurechnen.

,Sonata' nannte man

damals kurze, meist

einsätzige

Instrumentalstücke

verschiedenster

Besetzung. Eine

Gliederung in langsame

und schnelle Teile oder

auch in Teile

verschiedener Taktart

gab es wohl, doch sind

diese Teile nicht

voneinander getrennt:

einer geht nahtlos in

den nächsten über,

manchmal sind sie sogar

durch Wiederholungen

ineinander verzahnt. Im

17. Jahrhundert hatte

man den großen Bedarf an

Instrumentalmusik

vorwiegend auf die Art

gedeckt, daß man

Vokalmusik, französische

Chansons, italienische

Madrigale oder Ähnliches

für Instrumente

adaptierte. Von dieser

Praxis angeregt,

komponierten

Frescobaldi, die beiden

Gabrieli und viele

andere reine

Instrumentalstücke,

,Canzoni da sonare', die

wohl einsätzig waren,

aber schon erste

Anzeichen einer

Gliederung, etwa durch

Taktwechsel, zeigen.

Diese Canzonen waren

noch nicht

instrumentiert, das

heißt, sie konnten auf

beliebigen Instrumenten

gespielt werden. Aus der

zunehmenden Freude an

virtuosem Musizieren

entstand bald auch eine

Soloversion der Canzone,

die, von den Virtuosen

selbst geschrieben,

schon für bestimmte

Instrumente, etwa

Violine oder Zink,

konzipiert ist.

Diese italienischen

Canzonen aller

Besetzungen waren das

formale Vorbild von

Schmelzers Sonaten. Was

diese Sonaten besonders

reizvoll macht, sind das

virtuose Element, das

der Sologeiger Schmelzer

auch in seine

vielstimmigen

Ensemblestücke bringt,

und die häufigen

unüberhörbaren Anklänge

an ungarische und

böhmischeVolksmusik, zu

denen erwohlauch durch

Jugenderlebnisse im

Heerlager angeregt

worden sein mag. Bei den

in den Sonaten des

,concentus' für die

Mittelund Unterstimmen

geforderten ,Violen'

kann es sich wohl nur um

Tenor- und Baß-Violen da

Gamba gehandelt haben,

da Bratschen nicht den

notwendigen Tonumfang

besitzen. Außerdem

werden, besonders in der

sechsstimmigen Sonata 3,

immer wieder die Violen

chorisch den beiden oft

solistisch behandelten

Geigen

gegenübergestellt. In

den lnstrumentarien der

für diese Musik in Frage

kommenden Höfe (Wien,

Kremsier) tauchen auch

unverhältnismäßig viele

Violen da Gamba aller

Größen auf.

Die beiden hier

gespielten Sonaten sind

besonders schöne

Beispiele der

einsützigen Sonatenform.

Bei der vierstimmigen

Sonata X wird das

markante Anfangsmotiv,

das zugleich das

thematische Material der

ganzen Sonate stellt, am

Schluß, verlängert durch

acht Abschlußtakte,

wiederholt und so dem

Ganzen sein fester

Rahmen gegeben.

Dazwischen wird, in

aufgelockertem Satz, im

3/2- und 4/4-Takt, -

jede Stimme hat ihre

solistischen Stellen -

das Anfangsmotiv auf

mannigfache Art

abgewandelt. - Bei der

Sonata III ist das

Prinzip, das

Anfangsmotiv zum Schluß

zu wiederholen,

besonders reizvoll

angewandt: Die Sonata

beginnt mit einer

verzierten Skala, die

von den tiefen

Instrumenten aufsteigend

in einem hohen Duett der

beiden Violinen endet.

Am Schluß wird nun

dieses Skalenmotiv

umgekehrt von oben nach

unten ausklingend

geführt; an diese

umgekehrte Reminiszenz

schließt sich wieder ein

vollstimmiger, groß

angelegter Abschluß an.

Der ganze Mittelteil

dieser Sonata ist wie

sehr häufig bei

Schmelzer über einer

ostinaten Baßfolge

aufgebaut. So erhält der

überaus lockere Satz -

die Instrumente spielen

sich oft, einzeln oder

paarweise, nur ganz

kurze Motivteilchen zu -

einen sinnvollen

Zusammenhalt.

Leopold I.

(1640-1705)

Leopold I., eine der

profiliertesten

Herrschergestalten auf

dem Habsburger Thron,

Gegenspieler Ludwig XIV.

- diesen Kaiser uns als

Komponisten

vorzustellen, fällt

nicht ganz leicht. Bei

den Habsburgern war

Musikliebe

Familientradition,

persönliche Musikalität

fast eine

Selbstverständlichkeit.

Schon Maximilian I.

hatte für den Aufbau und

die Erhaltung seiner

berühmten Hofkapelle

Unsummen verwendet.

Diese Musikliebe

steigerte sich dann bei

den Kaisern des 17.

Jahrhunderts zur

Leidenschaft. Nach der

musischen Dürre des

Dreißigjährigen Krieges

begann eine Blüte der

Künste, wie sie in

diesem Ausmaß noch kaum

erlebt worden war. Der

Vater Leopolds I.,

Ferdinand III., hatte

eine derart solide

musikalische Ausbildung

genossen, daß er nicht

nur seine Kapelle

sachverständig betreute,

sondern auch selbst

komponierte. Er zog die

besten italienischen

Musiker nach Wien und

bestimmte so die

Richtung, die in den

folgenden Jahrzehnten

beschritten wurde.

Leopold I. war

ursprünglich für den

geistlichen Stand

bestimmt gewesen. Er

genoß bei den führenden

Hofmusikern seines

Vaters eine gründliche

musikalische

Fachausbildung. Der

berühmte Organist

Wolfgang Ebner

unterrichtete ihn im

Klavierspiel, Antonio

Bertali in der

Komposition und

vielleicht auch im Spiel

von Streichinstrumenten.

Später wurde Leopold in

allen musikalischen

Fragen von Heinrich

Schmelzer beraten.

Leopold I. war als

Komponist überaus

fruchtbar. Die frühesten

von ihm erhaltenen

Kompositionen stammen

aus seinem 15.

Lebensjahr. Er

komponierte italienische

und deutsche Oratorien,

Messen und Motetten; zu

vielen Opern Draghis,

Cestis und anderer

schrieb er Teile;

außerdem hinterließ er

deutsche Lieder und

Tanzmusik. Oft gab er

nur die Melodie und den

Baß an und ließ die

Mittelstimmen von seinen

Musikern ausführen.

Merkwürdig ist, daß

Leopold, der der

italienischen Musik, ja

sogar der italienischen

Sprache offiziell vor

jeder anderen den Vorzug

gab, selbst eine Menge

deutscher Texte

komponierte. Sogar

Dialektgedichte finden

sich in seinen Werken.

Seine Zeitgenossen

priesen ihn, wohl mit

untertanenhafter

Ubertreibung, als den

besten aller Musiker.

Ohne Übertreibung kann

man aber sagen, daß er,

besonders in seiner

Kirchenmusik, ein guter,

solider, wenn auch nicht

genialer Komponist war.

Leopolds

Musikleidenschaft ging

so weit, daß er, um ein

Beispiel zu nennen,

Trauervorschríften nicht

einhielt; in einem Brief

schreibt er: „...Diese

Fasching hätt ziemlich

still sein sollen wegen

der Klagen, doch haben

wir etliche Festl in

camera gehabt, denn es

hilft den Toten doch

nicht, wenn man traurig

ist". Wenn seine

Staatskasse auch noch so

leer war: für Musik

hatte er immer Geld. In

jeder seiner Residenzen

hatte er zu seinem

persönlichen Gebrauch

ein kostbares Cembalo

stehen. Die Hofkapelle

wurde unter seiner

Herrschaft auf annähernd

100 Musiker erweitert.

Persönlich kümmerte er

sich um die

Neuengagements und nahm

selbst Probespiele ab.

Das ,Regina coeli' für

Alt und Instrumente ist

eines der ersten Werke

aus seiner Feder.

Leopold hat es mit 15

Jahren geschrieben. Die

Handschrift der Wiener

Nationalbibliothek

enthält die Bemerkung

„Accompagnamento di

Viole del Antonio

Bertalli". Bertali,

selbst Streicher, hat

also offenbar das Werk

des jungen Erzherzogs

instrumentiert: für zwei

Violinen, zwei Violen da

Gamba und Basso

continuo. Die Violinen

stellen das

instrumentalsolistische

Gegengewicht zur

Singstimme dar, mit der

sie in der Führung

abwechseln, die

samtweichen Gamben geben

das akkordische

Fundament für die

Gesangsteile. Nur in der

Einleitungssonata und im

Schlußteil vereinigen

sich alle drei Elemente.

Das eingeschobene

Ritornell der beiden

Geigen soll das Alleluja

als Engelsmusik

illustrieren.

(Columbia

C 91 115)

|

|