|

|

1 CD -

GMD 1/22 - (c) 1989

|

|

I MAESTRI DELLA

MUSICA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wolfgang

Amadeus MOZART (1756-1791)

|

Concerto

per Corno e Orchestra N. 1 in Re

maggiore, K. 412

|

|

8' 02" |

|

|

|

-

Allegro

|

4' 39" |

|

|

1 |

|

-

Allegro

|

3' 23" |

|

|

2

|

|

Concerto

per Corno e Orchestra N. 2 in Mi

bemolle maggiore, K. 495 |

|

15' 36" |

|

|

|

- Allegro moderato

|

8' 04" |

|

|

3

|

|

- Romanza-Andante

|

4' 15" |

|

|

4

|

|

- Rondò · Allegro

vivace

|

3' 17" |

|

|

5 |

|

Concerto

per Corno e Orchestra N. 3 in Mi

bemolle maggiore, K. 417 |

|

13' 49" |

|

|

|

- Allegro maestoso

|

6' 03" |

|

|

6 |

|

- Andante

|

3' 52" |

|

|

7 |

|

- Rondò |

3' 54" |

|

|

8 |

|

Concerto

per Corno e Orchestra N. 4 in Mi

bemolle maggiore, K. 447 |

|

15' 02" |

|

|

|

- Allegro

|

6' 49" |

|

|

9 |

|

-

Romanza-Larghetto |

4' 44" |

|

|

10 |

|

- Allegro |

3' 29" |

|

|

11 |

|

|

|

|

|

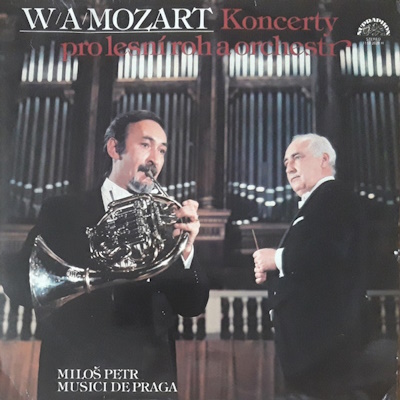

| Musici di Praga

/ Milos Petr, Corno / Libor

Hlavacek, Direttore |

House of Artists, Prague - 23

November to 3 December 1978

|

|

|

|

|

Manufactured |

|

Tecval

Memories SA (Switzerland) |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Supraphon

| 1110 2628 | (p) 1980

|

|

|

Edizione CD |

|

De

Agostini | GMD 1/22 | 1 CD -

durata 53' 16" | (c) 1989 | ADD |

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

Mozart

|

CONCERTO

PER CORNO E ORCHESTRA IN

RE MAGGIORE K.4l2

Nel giugno del

1781 il venticinquenne

Mozart rompeva malamente i

rapporti con la corte

salisburghese e si

apprestava a stabilirsi a

Vienna. Il gesto segnava non

solo il destino personale

delmusicista, e l'inizio del

suo ultimo periodo creativo

ma definiva anche il nuovo

ruolo sociale, di libero

professionista anziché di

cortigiano, che con lui e

dopo di lui avrebbe assunto

la figura del compositore.

A Vienna Mozart si attorniò

subito di un piccolo circolo

di amici, spesso musicisti,

che tra burle e sinceri

gesti di solidarietà lo

avrebbero accompagnato fino

al 1791, anno della sua

morte. Con questi amici il

compositore si sentiva

ammirato e protetto e poteva

dar sfogo alla sua

straordinaria e fanciullesca

vitalità di cui spesso

incontriamo testimonianze

tra le stesse pagine

pentagrammate di alcune sue

ultime e rarefatte opere.

Del gruppo faceva parte il

cornista Joseph Ignaz

Leutgeb che era stato, al

tempo in cui Mozart era

ancora a Salisburgo, un

ottimo elemento

dell'orchestra di corte. Nel

1777, proprio grazie

all'aiuto finanziario di

Leopold Mozart, Leutgeb

aveva potuto acquistare una

piccola casetta in un

sobborgo di Vienna. Quello

stesso 'guscio di lumaca'

cioè, come la definiva il

musicista, che durante gli

ultimi mesi di vita doveva

offrire, di quando in

quando, a Wolfgang un comodo

soggiorno in una camera che

dava sul giardino.

A Vienna Leutgeb continuò a

suonare in pubblico il suo

corno almeno fino al 1792 e

qui, nell'81 lo ritrovò

appunto Mozart, nelle stesse

precarie condizioni

economiche di Salisburgo.

Successivamente, pressato

dalle insistenti ma

simpatiche richieste

dell'amico, Mozart doveva

dedicare a Leutberg, in più

riprese, dal 1781 al 1791,

il Quintetto in mi

bemolle maggiore K. 407,

per quartetto d'archi e

corno, e almeno una mezza

dozzina di Concerti

per corno solista. Tre di

questi (K.417, K.447,

K.495) sono completi,

mentre gli altri ci sono

giunti non solo incompleti o

allo stato di frammentima, a

volte, contraddittori e

spuri.

È tipico dell'ingenuità e

della mancanza di sagacia di

Mozart nel gestire la

propria figura professionale

e, al contrario, della sua

sensibilità all'amicizia, il

fatto che, benché egli

avesse conosciuto numerosi

dei grandi virtuosi di corno

del suo tempo, avesse invece

riservato la composizione di

tutte le sue opere per

questo strumento solista a

un amico, anche se

probabilmente incerto e

debole quanto a preparazione

culturale e per di più privo

di qualsiasi apprezzabile

riconoscimento pubblico.

Questo va detto, anche se a

Leutgeb non doveva mancare

una certa abilità

interpretativa, vista

l'enorme difficoltà

esecutiva che traspare dalle

partiture mozartiane a lui

dedicate, ancora oggi assai

ostiche perfino ai migliori

solisti che pur dispongono

di strumenti a pistoni ben

più dotati di quelli

settecenteschi.

Una lettera di Mozart del 28

dicembre 1782 ci aiuta a

comprendere le idee che il

compositore si era fatto

della forma del concerto

solistico. Così egli scrive:

«I concerti sono un'esatta

via di mezzo fra il troppo

difficile e il troppo

facile, sono molto brillanti

e piacevoli all'udito,

naturalmente senza cadere

nella vuotaggine. Qua e là

dovrebbero soddisfare anche

gli intenditori, ma sempre

in modo che i non

intenditori rimangano

piacevolmente interessati,

pur senza saperne il

perché››. Ancora una volta

sono i principi del

classicismo viennese a

emergere in trasparenza

dalle parole di Mozart.

L'ideale, cioè, di una

perfetta commistione fra

complesse proporzioni

classiche e immediatezza

espressiva capace di

appagare tutti gli amanti

della musica. Eppure nelle

opere di Mozart compare

sempre un personalissimo

'quid' che lo distacca da

ogni tendenza musicale del

suo tempo e che potremmo

tentare di individuare nella

repentina mutevolezza del

carattere emotivo della sua

scrittura, che beffa in

continuazione l'emozione e

le attese dell'ascoltatore.

Questo vale, tanto più,

proprio per i Concerti

per corno che si

dipanano in un'atmosfera di

raffinato e colorito humour.

Del Concerto in re

maggiore K.412 ci sono

pervenuti solamente due

movimenti, tradizionalmente

datati dal 1782 al 1787. In

realtà, sulla base di

recenti ricerche, sono da

postdatare al 1791 e da

considerare come due

branisemplicemente

giustapposti, non elaborati

cioè per fare parte della

stessa opera. Il primo tempo

è un agile Allegro dove,

dopo un'introduzione

orchestrale, appare il primo

episodio condotto dal corno

su una forma di

accompagnamento (ricorrente

anche nei successivi Concerti)

che consiste in un leggero e

ribattuto disegno

dell'orchestra che, a

sobbalzi, si prende qui

anche il compito

d'interrompere, in modo più

energico, il canto del

solista proponendo cosi quel

frazionatissimo colloquio

che è tipico di questo

gruppo di composizioni. Come

in tutti gli altri Concerti

per corno di Mozart, a

conclusione della

composizione, incontriamo

qui un Rondò (Allegro) nello

'stile di caccia',

intimamente legato alla

musica per corno qual era

prima delle sofisticazioni

apportate allo strumento nel

XIX secolo.

La partitura,

originariamente catalogata

K.514, reca fra i

pentagrammi spassosissimi

commenti che Mozart rivolge

al povero Leutgeb, impegnato

fino all'impossibile nelle

vorticose richieste

esecutive del compositore.

Con ironico riferimento alla

terminologia italiana usata

dai musicisti per definire

il tempo dei vari pezzi,

Mozart annota all'inizio

della parte del corno

iltermine “Adagio”,

scherzoso invito all'amico

esecutore ad affrontare

concalma e prudenza la

difficile interpretazione, e

poi prosegue, sempre in

italiano: «A lei Signor

Asino - animo - presto -

coraggio - oh, che stonatura

- ohimè - respira un poco -

avanti, avanti - oh, porco

infame - e vieni a seccarmi

per la quarta - oh,

maledetto - anche bravura? -

bravo - ah! trillo di pecore

- finisci?›› e al termine

del movimento: «Grazie al

ciel! basta,basta!››. Ma

altrettanto divertenti sono

gli scherzi musicali che

incontriamo durante

l'ascolto di questo tempo,

che è fra i più originali

composti da Mozart.

Ricordiamo, ad esempio, un

motivetto ripetitivo che il

compositore assegna (con

sottointeso e ironico dubbio

verso le loro capacità

musicali) ai maestri

dell'orchestra e, ancora,

una chiara parodia di un

canto gregoriano tratto

dalle Lamentazioni di

Geremia.

Massimo

Rolando Zegna

CONCERTI PER CORNO E

ORCHESTRA

IN MI

BEM. MAGG.

K.495-K.417-K.447

Il Concerto

in mi bemolle maggiore K.

495 è datato Vienna 26

giugno 1786, e la sua

partitura è burlescamente

redatta, alternativamente,

con inchiostro nero, rosso,

azzurro e verde. Il primo

movimento (Allegro moderato)

è uno dei più ricchi ed

elaborati di Mozart e mostra

numerose relazioni con

alcune opere, all'incirca

dello stesso periodo. La

grandiosa e introduttiva

apertura fa pensare, ad

esempio, alla cantata Die

Maurerfreude K.471

mentre dopo il secondo tema,

più controllato e dolce, ne

compare un terzo con un

motivo che rimanda

all'inizìo dell'Ouverture

delle Nozze di Figaro.

Al contrario, il tema

d'apertura della lirica

Romanza (Andante) ha

relazione con la prima idea

dell'Andante della Sonata

per pianoforte a quattro

mani K.497. Qui

l'atmosfera è pervasa da uno

struggente intimismo, degno

dei più ispirati momenti

mozartiani, i gesti sono

eleganti e arrotondati,

privi di strappi. Il brano

prosegue in una luce sempre

più soffusa fino alla

sospesa conclusione. Termina

il Concerto un Rondò

(Allegro vivace) d'immediata

presa sull'ascoltatore e

dotato di un sincero

buonumore inframmezzato da

energici accenti.

Il Concerto in mi

bemolle maggiore K .417

reca sul frontespizio la

seguente dedica: «Wolfgang

Amedé Mozart ha avuto pietà

di quell'asino, bue e pazzo

di Leutgeb. Vienna, 27

maggio 1783››.

L'ascolto si apre con un

Allegro maestoso in

forma-sonata, nobile e

ampio, e non privo di

intense ombreggiature e di

sezioni più scure e

meditative spesso alternate

a gesti bruschi o

scenografici, quasi

operistici. L'introduzione

orchestrale ha il compito di

esporre il materiale

tematico fondamentale, nel

quale emergono brevi ma

sentiti incisi della coppia

degli oboi. L'Andante

successivo assume

inflessioni più eleganti, e

presenta un sottile gioco

d'imitazioni tra solista e

orchestra. Del terzo tempo

(Rondò) colpisce soprattutto

il difficileprocedere su

registri molto acuti dei

primi due episodi ma, ancora

di più, l'eccezionale

finale, ironico e dotato di

una visiva immaginazione

gestuale, ricco di

efficacissime interruzioni e

ripetizioni, durante il

quale il corno riesce ad

assumere divertenti e

grotteschi accenti.

Il Concerto in mi

bemolle maggiore K . 447

è sicuramente il più

riuscito e il più romantico

della serie. La datazione

risulta notevolmente

approssimativa, e oscilla

dal 1784 al 1787. Mozart

sostituisce nell'orchestra

le solite coppie di corni e

di oboi con due clarinetti e

due fagotti, ottenendo così

un carattere musicale più

ricco e profondo. Il primo

movimento (Allegro), ma come

del resto anche il secondo,

fa pensare alla struggente

carica emozionale del Concerto

per Clarinetto. Da

notare è la varia

successione delle cinque

frasi che aprono il tempo e

che saranno riprese, in

maniera diversa, durante lo

sviluppo del brano: danzante

la prima, decisa la seconda

(con i fiati che ribattono),

elegante la terza, energica

e in ascesa la quarta,

leggera, e di preparazione e

attesa all'ingresso del

corno, la quinta. La

voluttuosa Romanza

(Larghetto) dispiega una

spettacolosa cantabilità,

estatica e impalpabile, ma

ugualmente attraversata da

un'intensità quasi

sconcertante, che ha rari

riscontri perfino nella

stessa produzione

mozartiana. A conclusione

del Concerto

incontriamo un nuovo

esuberante Rondò (Allegro)

che sale, con forza, fino a

una serie di esplosioni

dell'orchestra. Nel secondo

episodio Mozart

clamorosamente reintroduce,

sotto forma di rintocchi del

corno, il riflessivo tema

principale della Romanza.

Massimo

Rolando Zegna

|

|

|

|

|

|