|

|

1 CD -

GMD 1/20 - (c) 1989

|

|

I MAESTRI DELLA

MUSICA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Franz Joseph

HAYDN (1732-1809)

|

Quartetto

per Chitarra e Archi in Re

maggiore, Op. 2 N. 2 |

|

18' 52" |

|

|

|

-

Allegro

|

2' 53" |

|

|

1 |

|

-

Adagio

|

8' 41" |

|

|

2

|

|

-

Minuetto

|

3' 25" |

|

|

3

|

|

-

Presto

|

3' 53" |

|

|

4 |

|

Quartetto

per Archi in Si bemolle maggiore,

Op. 103 |

|

11' 40" |

|

|

|

- Andante grazioso

|

5' 13" |

|

|

5

|

|

- Minuetto ma non

troppo presto

|

6' 27" |

|

|

6

|

|

Quartetto

per Archi in Re maggiore, Op. 64

N. 5

|

|

17' 15" |

|

|

|

- Allegro moderato

|

5' 31" |

|

|

7

|

|

- Adagio cantabile

|

5' 53" |

|

|

8 |

|

- Minuetto

(Allegretto)

|

3' 50" |

|

|

9 |

|

- Finale (Vivace)

|

2' 01" |

|

|

10 |

|

Quartetto

per Archi in Do maggiore, Op. 20

N. 2 |

|

22' 25" |

|

|

|

- Moderato |

7' 05" |

|

|

11 |

|

- Adagio |

7' 30" |

|

|

12 |

|

- Minuetto |

4' 00" |

|

|

13 |

|

- Fuga (Allegro)

|

3' 50" |

|

|

14 |

|

|

|

|

|

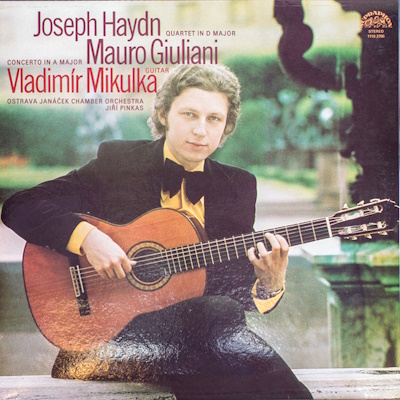

Janacek Chamber

Orchestra / Vladimir Mikulka, chitarra

- (1-4)

|

"Husův sbor" Church in Slezská

,Ostrava - 29 October to 2 November 1979

|

Smetana Quartet

- (5-6)

|

(1963) |

Panocha Quartet

- (7-10)

|

Studio Domovina, Prague - 2 april

to 3 May 1974

|

Czech

Philharmonic Quartet - (11-14)

|

Studio Domovina, Prague - 17-21

Febraury & 24-26 March 1969 |

|

|

|

|

Manufactured |

|

Tecval

Memories SA (Switzerland) |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Supraphon

| 1110 2700 | (p) 1960 - (1-4)

Supraphon | SUA ST 50535 | (p)

1964 - (5-6)

Supraphon | 1 11 1683 | (p) 1974

- (7-10)

Supraphon | 1 11 0829 | (p) 1970

- (11-14)

|

|

|

Edizione CD |

|

De

Agostini | GMD 1/20 | 1 CD -

durata 69' 53" | (c) 1989 | ADD |

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

Haydn (1-4)

Haydn

(5-6)

Haydn

(7-10)

Haydn

(11-14)

|

4

QUARTETTI PER ARCHI

Nella

produzione musicale

haydniana, il settore

dedicato ai quartetti è

senz'altro quello che, con

il suo alto numero di

capolavori, esplica meglio

l'importante ruolo di

cardine portante svolto dal

compositore nel passaggio

dalla musica del Settecento

a quella dell'Ottocento. In

queste opere sono infatti

già espressi in maniera

decisa ed esemplare i

principi formali

(forma-sonata) e la nuova

sensibilità musicale che

saranno le decisive

fondamenta su cui sarà

eretta la grande

architettura compositiva

romantica. Non a caso,

mentre il genere della

Sinfonia e, soprattutto,

quello del Concerto

solistico dovranno attendere

l'iperbole creativa di

Mozart per assumere una

veste più completa, nel

Quartetto Haydn realizza un

organismo nuovo e già del

tutto compiuto nel suo

perfetto funzionamento. La

produzione quartettistica

importante, è sicuramente

attribuibile ad Haydn,

annovera circa 80

composizioni, quasisempre

riunite in raccolte di sei

numeri, e tutte pubblicate,

con enormesuccesso, vivente

l'autore.

I sei quartetti dell'Op.

2 furono probabilmente

composti da Haydn attorno al

1760, quindi prima del suo

passaggio al servizio degli

Esterházy, efanno parte

della sua primissima

produzione cameristica,

commissionatagli dal nobile

dilettante viennese C. J .

von Furnberg allo scopo di

allietarele serate estive.

Sono pezzi che non rientrano

ancora appieno nel genere

del Quartetto, avvicinandosi

piuttosto alla tipologia e

allo spirito del

Divertimento in cinque

movimenti. Le prime fonti

musicali di Haydn sono

barocche, spesso italiane

(Vivaldi); in effetti, in

queste opere, ancora prive

di un vero spirito

d'insieme, emerge una

vocazione virtuosistica

tipica della prima metà del

Settecento, che dona un

ruolo di spicco al primo

violino, relegando gli altri

strumenti alla sola funzione

di sostegno armonico e di

accompagnamento. Non ci pare

del tutto fuori luogo

intravedere in trasparenza

in questa struttura formale

il modello della Sonata

barocca, nel quale,

all'occorrenza, si potevano

moltiplicare gli esecutori,

proponendo così, almeno

fonicamente, delle sembianze

affini a quelle della

Sinfonia e del Concerto. Qui

viene presentato il secondo

numero della raccolta, in

unaversione in re maggiore

in quattro tempi che

utilizza una chitarra nel

ruolo di primo violino e

amplifica numericamente i

restanti strumenti fino al

livello di un'orchestra

d'archi da camera. Spicca

nel taglio strutturale della

composizione l'ampiezza di

cui è dotato il dolce

Adagio, molto barocco nella

sovrapposizione a fasce

della parte della chitarra,

che ha modo di liberare il

proprio virtuosismo in due

improvvisate cadenze, e

della sezione degli archi,

impegnati in lunghe note di

solo accompagnamento.

Dopo le prove giovanili, e

dopo quasi dieci anni di

silenzio, Haydn torna

decisamente al genere del

Quartetto, negli anni che

vanno dal 1768 al 1772, con

la stesura di tre raccolte

di sei numeri ciascuna: l'Op.

9, l'Op. 17 e

l'Op. 20. In queste

composizioni, alle quali non

deve essere stato

indifferente l'esempio

cameristico di Boccherini,

incontriamo già il tipico

modello haydniano di

Quartetto, definito e

stabilizzato nella forma,

dilatato e irrobustito nella

struttura, solidamente

suddiviso in quattro

monolitiche parti, già

dotato della caratteristica

scrittura dialogante. In

particolar modo, i quartetti

dell'Op. 20,

elaborati nel 1772 e

comunemente denominati 'Sonnenquartette'

(Quartetti del sole), sono

quelli che mostrano la

maggiore concentrazione

espressiva, all'interno di

una migliore articolazione

stilistica del fraseggio,

perennemente pervasa da una

costante ricerca ed

elaborazione di sentimenti

ed emozioni, in aderenza con

i dettami psicologici dello

'Sturm und Drang'.

Interessante è anche la

volontà di recupero

dell'antica arte

dell'organizzare la forma

attraverso 1'utilizzo del

contrappunto. Il Quartetto

n. 2 inizia con un

Moderato che si apre su

registri acuti e nel quale,

ancora una volta, è affidato

al primo violino un ruolo

privilegiato. L'Adagio che

segue, dalla struttura

libera, è il culmine e il

vero cuore dell'intera

composizione. Presenta

all'inizio un'introduzione

estremamente drammatica e

carica di tensione,

interamente giocata su toni

gravi e decisi, che serve

all'ascoltatore per

sintonizzarsi sul livello

emotivo, intensamente

appassionato, del discorso.

A questo punto, è affidato

al violoncello un canto

sconsolato,

sull'accompagnamento

ribattuto e ripetitivo degli

altri strumenti. I quattro

archi finiscono quindi per

unirsi e per sviluppare in

successione un più complesso

fraseggio, sempre

stabilizzato su toni severi,

che prosegue tra forti

contrasti, chiaro-scuri e

varietà di modi, e che, in

alcuni frangenti, permette

al violino di esprimere

un'acuta cantabilità. Anche

il successivo Minuetto

presenta un'oscura

ombreggiatura, ora però

munita di riflessi danzanti.

La sezione intermedia,

introdotta dal violoncello,

ha caratteristiche di

maggiore cantabilità,

nostalgica e cadenzata. Come

altri due numeri dell'Op.

20, anche questo

Quartetto è concluso da una

espressiva Fuga (Allegro) a

più soggetti, che si

mantiene ancora su registri

caratterizzati da un forte

sentire.

I sei quartetti dell'Op.

64 ci conducono

all'ultimo periodo della

produzione di Haydn. Furono

composti nel 1790, l'ultimo

anno passato dal musicista

al servizio degli Esterházy.

Nello stile cameristico del

compositore è già avvenuta

quella grande innovazione

proposta con i Quartettí

russi op. 33,

innovazione che consiste

nell'abbandono del tono

intensamente appassionato

per una scrittura più

leggera e brillante ma,

soprattutto, nella scoperta

e nella proposta,

all'interno dello sviluppo

della forma-sonata, di

un'ampia e articolata

elaborazione tematica. Il

Quartetto, nelle mani di

Haydn, si è ormai risolto in

un'armonica unità, dominata

da un perfetto equilibrio

classico nel quale la

forma-sonata ha trovato una

precisa e definitiva

calibratura; in esso spicca

inoltre la maggiore

innovazione di Haydnnel

campo della scrittura

quartettistica, cioè

quell'aria di conversazione

improntata sulla singola

autonomia e sull'equilibrio

paritetico di tutti gli

strumenti. Questa tecnica,

che permette al musicista la

'rappresentazione' di un

dialogo fatto di scontri e

incontri tra diverse

personalità psicologiche, si

rifà con realismo al vissuto

emotivo, ponendosi così,

grazie anche all'implicita

carica narrativa insita

nella forma-sonata, come la

più solida controparte

musicale della nascita del

moderno romanzo

ottocentesco. Haydn è ormai

riuscito in una delle

imprese più rappresentative

della ricerca compositiva

del classicismo viennese,

cioè nel superamento dei

generi legati a precise

situazioni della vita di

corte e nella proposta di un

nuovo linguaggio sensibile

per l'intera umanità,

proposta che avrà la sua

apoteosi finale nell'Inno

alla Gioia' beethoveniano.

Musica quindi per tutti,

raffinata e popolare

assieme, in un perfetto

amalgama tra complessi

rapporti formali e

immediatezza musicale, con

un inconsapevole ma

significativo richiamo ai

principi artistici del

Classicismo figurativo

rinascimentale, che vedeva

nel concetto di “grazia” la

risoluzione del problema di

una rappresentazione facile

e naturale di un complesso

microcosmo armonico e

proporzionale. Ed è proprio

questa magica mistura a

darci una valida ragione

dell'enorme glorificazione

pubblica che accompagnerà

gli ultimi anni di vita di

Haydn.

Il Quartetto n. 5

dell'Op. 64,

denominato 'Lerchenquartett'

(Quartetto dell'allodola)

spicca per la robustezza

architettonica e per

la trasparenza

formale. Il linguaggio è

semplice ma nel contempo

incisivo, la sonorità aperta

e del tutto nuova. Il primo

tempo è un Allegro moderato,

caratterizzato da una doppia

ripresa della melodia

principale, un solo del

primo violino molto acuto,

il cui ingresso è preparato

con raffinatezza da una

successione di disegni

staccati del secondo violino

e della viola a cui risponde

il violoncello. Il brano

prosegue con una musicalità

graziosa e leggera, ma

sempre concisa ed essenziale

nell'esposizione. Il

successivo Adagio cantabile

si propone come un'oasi di

meditazione. Interessante è

osservare come Haydn, anche

in questo caso, si preoccupi

di controllare l'espansione

melodica, asimmetrica e

libera ma sempre comunque

regolata nel periodo

musicale. Il Minuetto

(Allegretto) è plasmato su

un'ironica articolazione che

fa capo alla tipica

ispirazione popolare

haydniana. Nel Finale

(Vivace) incontriamo quel

gusto barocco per una

tecnica compositiva

virtuosística e per una

esecuzione tirata fino allo

spasimo. E ancora di più

riconduce all'età barocca

quell'impressione di moto

perpetuo che informa

l'intero brano. Ma qui, al

contrario, vive l'interesse

classico per la varietà

ritmica, che dona alle

singole frasi una propria e

chiara articolazione.

Nel 1794, al termine del suo

secondo soggiorno inglese,

Haydn tornò in patria e,

ormai famosissimo, riprese a

soddisfare, nel ruolo di Kapelmeister,

le commissioni musicali

della famiglia Esterházy. La

vecchiaia e le fatiche

compositive avevano tuttavia

logorato il suo fisico. Nel

1802 il musicista iniziò un

nuovo quartetto, 1'Op.

103, che non riuscirà

a portare a termine. Nel

1803 concluse il secondo e

il terzo tempo ma, invece di

continuare la stesura,

appose sulla partitura la

seguente frase: «Perduta è

la mia forza: io sono

vecchio e debole». L'Op.

103, pubblicata per la

prima volta a Lipsia nel

1806, è il congedo dalla

musica di Haydn ed è

separato dal primo quartetto

qui presentato da ben

quarant'anni di intensa

attività. L'Andante grazioso

si sviluppa in un'aura di

grazia e delicatezza, già

pienamente romantica e

pervasa da un accorato ma

sereno sentire. Affascinante

l'alternanza tra due

situazioni musicali, una

dolce e quasi danzante, e

una caratterizzata da un più

deciso interloquire. Il

Minuetto ma non troppo

presto, al contrario, è

privo di ogni reminiscenza

di danza, per proporsi

invececon maggior seriosità

su un registro di già

avanzata e ottocentesca

introspezione. Soltanto la

sezione mediana presenta una

certa affettuosa

cantabilità, nella quale

emergono brevi note in punta

di piedi e suggestivi

rallentamenti, che

riconducono a

stilízzatissimi gesti di

danza. Dopo queste note,

nessun'altra musica uscirà

dalla penna di Haydn.

Massimo

Rolando Zegna

|

|

|

|

|

|