|

|

1 CD -

GMD 1/13 - (c) 1989

|

|

I MAESTRI DELLA

MUSICA

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

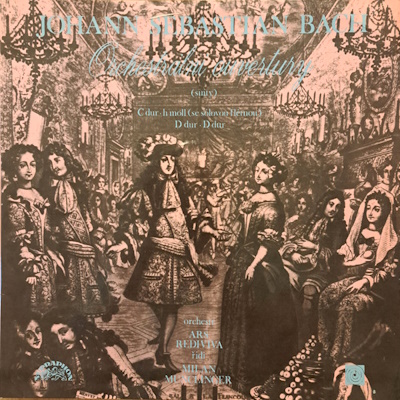

Johann

Sebastian BACH (1685-1750)

|

Ouverture

N. 1 in Do maggiore, BWV 1066 |

|

24' 25" |

|

|

|

-

Ouverture

|

11' 09" |

|

|

1

|

|

-

Corrente |

2' 09" |

|

|

2

|

|

-

Gavotta I/II

|

2' 37" |

|

|

3

|

|

-

Forlana |

1' 27" |

|

|

4 |

|

-

Minuetto |

2' 28" |

|

|

5 |

|

-

Bourrée I/II

|

2' 12" |

|

|

6 |

|

-

Passepied I/II

|

2' 23" |

|

|

7 |

|

Ouverture

N. 2 in Si minore, BWV 1067 |

|

23' 28" |

|

|

|

- Ouverture |

12' 21" |

|

|

8

|

|

- Rondò

|

1' 54"

|

|

|

9

|

|

- Sarabanda

|

2' 37" |

|

|

10

|

|

- Bourrée I/II

|

1' 47" |

|

|

11 |

|

- Polacca |

2' 32" |

|

|

12 |

|

- Minuetto |

0' 57" |

|

|

13 |

|

- Badinerie |

1' 20" |

|

|

14 |

|

Ouverture

N. 3 in Re maggiore, BWV 1068 |

|

24' 19" |

|

|

|

- Ouverture |

11' 51" |

|

|

15

|

|

- Aria

|

5' 19" |

|

|

16

|

|

- Gavotta I/II |

3' 30" |

|

|

17

|

|

- Bourrée |

1' 12" |

|

|

18 |

|

- Giga |

2' 27" |

|

|

19 |

|

|

|

|

|

| Ars Rediviva

Ensemble / Milan Munclinger, Direttore |

Recorded 1971 (Suites

1-2); 1972 Suite 3)

|

|

|

|

|

Manufactured |

|

Tecval

Memories SA (Switzerland) |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Supraphon

| 1 10 1361-62 | (p) 1972

|

|

|

Edizione CD |

|

De

Agostini | GMD 1/12 | 1 CD -

durata 72' 06" | (c) 1989 | ADD |

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

Bach

|

OUVERTURES N. 1, 2,

3

Le prime due

delle quattro Ouvertures

composte da Johan Sebastian

Bach fanno parte di quel

gruppo di composizioni

strumentali che videro la

luce presso la vivace corte

del principe Leopoldodi

Anhalt-Köthen. Il

compositore si era

trasferito a Köthen nel

1717, dopo aver lasciato, e

non nei migliori dei modi,

la corte di GuglielmoErnesto

di Sassonia-Weimar, con il

quale i contrasti erano

ormai divenuti insanabili:

il duca, di fronte alle

insistenti domande di

congedo da parte di Bach, lo

aveva addirittura

imprigionato per circa tre

settimane prima di esaudire

la sua richiesta.

Ai tempi dell'arrivo a

Köthen in qualità di

Kapellmeister, Bach, per

quanto ne sappiamo, aveva

scritto per lo più cantate

da chiesa e molti brani per

organo e cembalo. Gli era

del tutto ignoto, quindi,

1'ambiente di corte e,

soprattutto, l'attività al

servizio di un principe che

intendeva fare della musica

uno dei vanti del suo regno.

Infatti Leopoldo,

appassionato di musica ed

egli stesso buon musicista,

aveva capito che Bach poteva

fare molto di più di quanto

gli era stato possibile fino

a quel momento e che sarebbe

stato la persona ideale a

cui affidare le sorti della

sua cappella musicale,

costituita da sedici

musicisti di prim'ordine.

Questo gruppo di

strumentisti rappresentava

da circa quattro anni, dal

1713, il fiore all'occhiello

del principe Leopoldo, il

sogno che probabilmente

aveva cullato fin da

ragazzo, quando le sue doti

musicali non comuni avevano

cominciato a esprimcrsi.

Anche se non si conosce con

esattezza quali studi

musicali abbia compiuto

Leopoldo, È: certo che

frequentò per due anni

l'accademia musicale di

Berlino, dove, oltre a

raccogliere un certo

bagaglio di nozioni, conobbe

e frequentò un ambiente

musicale vivacissimo al

quale attinse in seguito

negli anni del suo regno.

L'altra tappa fondamentale

per la formazione musicale

di Leopoldo fu un lungo

viaggio intrapreso nel 1710

nei Paesi più interessanti

d'Europa dalpunto di vista

musicale. Lo scopo che si

prefiggeva, recandosi nei

Paesi Bassi, in Francia, in

Inghilterra e in Italia, era

quello di approfondire le

sue conoscenze musicali e di

studiare da vicino gli stili

e i generi che

caratterizzavano e facevano

grande ognuno di quei Paesi.

Così, quando arrivò a

Köthen, Bach si trovò di

fronte un datore di lavoro

che, oltre ad amare la

musica, la conosceva

profondamente e sapeva

suonare il violino, la viola

da gamba e il clavicembalo,

oltre a possedere una buona

voce da basso. Dal canto

suo, Leopoldo era da tempo

alla ricerca di un Kapellmeister

che sapesse valorizzare

tutte le qualità dei suoi

musicisti, provenienti dalla

prestigiosa cappella di

Berlino dopo che questa era

stata sciolta dal successore

di Federico I di Prussia,

Federico Guglielmo I, più

amante di armi e battaglie

che di strumenti musicali e

composizioni.

Il compito di Bach a Köthen

era radicalmente diverso

rispetto ai suoi impieghi

precedenti, dove era stato

prevalentemente organista,

clavicembalista e

compositore di musica da

chiesa. Al servizio del

principe Leopoldo,trovò

infatti a sua disposizione

un'intera orchestra per la

quale doveva scrivere

musiche di intrattenimento.

Non più composizioni

raccolte, ma musica

spumeggiante per divertire

un signore e i suoi ospiti,

una sorta di 'musica di

consumo'; non più un solo

strumento sul quale

inventare forme, impasti

timbrici e ritmici, ma

un'intera orchestra

costituita da tre violini,

una viola da gamba, un

violoncello, due flauti, un

oboe, un fagotto, due

trombe, timpani, un organo e

tre ripienisti (ossia,

quegli strumentisti che

eseguono le sole parti

raddoppiate).

Non sappiamo con quale

spirito Bach si accinse a

questo lavoro per lui nuovo,

ma i risultati dei suoi

cinque anni di permanenza a

Köthen parlano da soli,

poiché rivelano inventiva,

voglia di ricerca, conquista

di mete nuove, scoperta di

orizzonti prima

irraggiungibili perché erano

impraticabili le strade per

arrivarvi. A Köthen nascono

il Clavicembalo ben

temperato, la Fantasia

cromatica e fuga in re

minore, le Sei

Suites Inglesi, le Quindici

Sinfonie e le Quindici

Invenzioni (tutte

composizioni per tastiera);

e, poi, le Sonate e

Partite per violino,

le Sei suites per

violoncello solo; i Sei

Concerti brandeburghesi,

l'Ouverture n. 1 in do

maggiore, l'Ouverture

n. 2 in si minore, la

Passione secondo Giovanni

e molte altre opere, oggi

meno eseguite ma non per

questo di minore importanza.

E tutto ciò è stupefacente

se si considera che, prima

di allora, Bach non si era

mai interessato di musica

strumentale, per orchestra o

strumenti soli che non

fossero l'organo, e nemmeno

aveva mai pensato a musica

di tipo didattico, come il Clavicembalo

ben temperato o le Quindici

Invenzioni; e neppure

aveva avuto a disposizione

strumentisti di prim'ordine,

come il violoncellista

Christian Ferdinand Abel,

per il quale compose le Sei

suites per

violoncello, o il violinista

Josephus Spiess, per il

quale, molto probabilmente,

pensò le Sonate e

Partite per violino.

In questo contesto trovano

spiegazione anche le ouvertures,

musica di corte destinata a

ricevimenti fastosi e,

quindi, brillante, ricca e

varia nelle sonorità. La

struttura delle Ouvertures

n. I, n. 2 e n. 3

(quest'ultima composta in un

periodo successivo, a

Lipsia) si richiama alle suites,

una successione di varie

danze; ma in questo caso

Bach non usa il termine

tradizionale, perché i tre

pezzi iniziano con un brano

di introduzione, chiamato

appunto Ouverture,

che ricopre un posto

preponderante nel complesso

della composizione sia per

dimensioni sia per

caratteristiche musicali.

Inoltre, le danze scelte da

Bach non sono quelle

tradizionali e non seguono,

nemmeno per quanto riguarda

la successione, il modello

classico. Infatti, le

quattro danze fondamentali

che compongono la suite

sono, nell'ordine,

l'allemanda, la corrente, la

sarabanda e la giga; ebbene,

Bach elimina completamente

l'allemanda, che non compare

in nessuna di queste tre Ouvertures

(e non appare neppure nella

n. 4).

L'ouverture era un

tipo di composizione che

all'epoca andava molto

dimoda nelle corti tedesche,

perché faceva parte di quel

bagaglio di novità importate

dalla Francia. Allora era

assai vivo in tutta Europa

il mito della fastosa corte

di Versailles, e ogni corte

tedesca, nel suo piccolo,

cercava di non sfigurare

imitandone anche le mode

musicali. Così, le

invenzioni ritmiche e

formali, gli organici

orchestrali, tutte le novità

strumentali di lulliana

memoria diventavano, per i

musicisti delle corti

tedesche, un modello da

imitare a tutti i costi per

tenersi al passo con i gusti

del tempo.

In questo contesto, era

indispensabile lo spirito

salottiero e poco

impegnativo delle danze e,

allo stesso modo, diventava

fondamentale il ruolo

delbrano d”apertura, che si

prestava meravigliosamente

ad aprire con fasto la

composizione, proprio come

un cerimoniere che introduce

con tutta la solennità

possibile i banchetti, le

feste, le cerimonie e le

danze.

Bach non si sottrasse a

questa tendenza generale,

non foss'altro per servire

fedelmente il suo raffinato

padrone, ed è proprio in

osservanza della moda e del

gusto francese che eliminò

la più tedesca delle danze,

l'allemanda.

Ecco quindi nascere, tra il

1721 e il 1722, le prime due

Ouvertures, nelle

quali si rivela la volontà

di ricerca da parte

dell'autore anche in questo

genere 'di consumo'. Prova

ne è, da sola, la scelta

dell'organico, sempre

diversa da un'Ouverture

all'altra e tale da

permettere l'inserimento di

parti solistiche diverse con

una ricerca timbrica

notevolissima.

Nell'Ouverture n. 1 in do

maggiore BWV 1066,

l'organico è costituito da

due oboi, un fagotto, due

violini, una viola e un

continuo. Gli interventi

concertati, inseriti

all'interno della fuga nel

primo movimento oppure per

condurre il gioco tematico

nelle diverse danze, sono

affidati a un trio composto

da due oboi e dal fagotto.

Nell'Ouverture n. 2 in si

minore BWV 1067, con

l'organico più ridotto e

composto da un flauto

traverso, due violini, una

viola e un continuo, la

parte solistica è affidata

al flauto che, con giochi

brillanti e passi

velocissimi, conferisce al

brano un aspetto formale

insolito, a metà fra la suite

e il concerto solista.

Nell'Ouverture n. 3 in re

maggiore BWV 1068 il

ruolo conduttore e solistico

è affidato a due violini e

alla viola, che spiccano su

un organico composto da tre

trombe, timpani, due oboi e

un continuo. Il gusto

francese si rivela nella

scelta dei tempi nei

movimenti estremi che,

richiamandosi allo stile

lulliano al quale sono molto

care le volatine, le

sincopi, gli ornamenti e le

note non uguali, sono quasi

tutti impostati su un ritmo

puntato.

Curiosa, infine, è la scelta

delle danze che compongono

le tre Ouvertures:

la più frequente è la bourrée

che compare in tutti i

pezzi, mentre la gavotta e

il minuetto sono presenti

due volte e tutte le altre

compaiono una volta sola. Si

tratta di un particolare non

trascurabile, segno della

continua ricerca ritmica,

timbrica e formale che Bach

tanto amava e che non

tralasciò nemmeno in questo

genere musicale 'mondano',

arricchendolo di invenzioni,

idee e di elementi originali

e stupefacenti.

Mariangela

Mianiti

|

|

|

|

|

|