|

|

1 CD -

GMD 1/7 - (c) 1989

|

|

| I MAESTRI DELLA

MUSICA |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Domenico

SCARLATTI (1685-1757)

|

Sonate

per Clavicembalo |

|

|

|

|

|

-

in Do maggiore, K. 49

|

|

6' 00" |

|

1

|

|

-

in Mi bemolle maggiore, K. 123

|

|

5' 10" |

|

2

|

|

-

in Sol minore, K. 426

|

|

6' 45" |

|

3

|

|

-

in Si bemolle maggiore, K. 70

|

|

2' 25" |

|

4 |

|

-

in Re minore, K. 9

|

|

4' 10" |

|

5 |

|

-

in Fa minore, K. 519

|

|

3' 32" |

|

6

|

|

-

in Si minore, K. 87

|

|

6' 30" |

|

7

|

|

-

in Sol maggiore, K. 375

|

|

2' 30" |

|

8 |

|

- in Si maggiore,

K. 244

|

|

4' 45" |

|

9

|

|

-

in Re minore, K. 1

|

|

2' 40" |

|

10 |

|

-

in Fa maggiore "Pastorale", K. 446

|

|

5' 40" |

|

11 |

|

-

in La maggiore, K. 113

|

|

4' 25" |

|

12 |

|

|

|

|

|

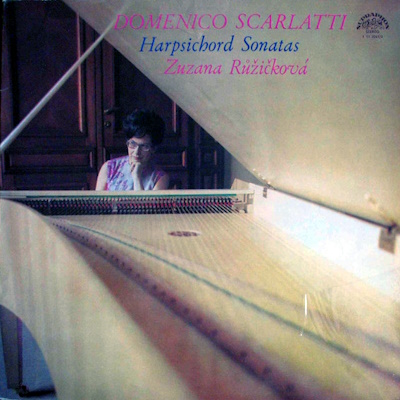

| Zuzana RUZICKOVA,

Clavicembalo |

Supraphon Studios at the House of

Artists, Prague - 10-17 September 1976

|

|

|

|

|

Manufactured |

|

Tecval

Memories SA (Switzerland) |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Supraphon

| 1 11 2241/2 | (p) 1977

|

|

|

Edizione CD |

|

De

Agostini | GMD 1/7 | 1 CD - durata

55' 06" | (c) 1989 | ADD |

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

Domenico

Scarlatti

|

12 SONATE

PER CLAVICEMBALO

Basta un gesto

semplice come inserire un

compact nel lettore per

trovarsi immersi in un mondo

di corte, lontano dai fasti

e dai deliri dell'opera, in

camere da musica di

blasonati e ricchi signori

assorti nell'ascolto del

suono esile, eppure

espressivo, di un

clavicembalo. È quello che

si prova ascoltando queste

dodici sonate di Domenico

Scarlatti, sesto figlio del

musicista e operista

Alessandro; un padre e un

figlio ugualmente grandi, ma

lontanissimi nel modo di

concepire la musica, la sua

destinazione, il suo uso e,

naturalmente, lontani nello

scegliere i luoghi dove

praticarla.

Tanto Alessandro era

attratto dai teatri, tanto

ne era distante Domenico.

Pur avendo praticato con

successo la strada

dell'operismo, componendo

quattordici 'drammi per

musica', Domenico aveva

presto capito che non era

quella la sua destinazione

musicale, consapevole di non

aver la stoffa per

affrontare le liti, le

gelosie, la gloria, i

pettegolezzi, il fasto e la

confusione dell'opera. E

allora, che fare? Rinunciare

alla musica, defilarsi dalla

composizione, tirarsi da

parte? Sì, ma non del tutto.

Fu così che Domenico

Scarlatti scelse la strada

meno alla moda, meno

redditizia, più “vecchia”

per il suo tempo, delle

lezioni, in qualità di

maestro privato del fratello

minore e della figlia di

Giovanni, re del Portogallo.

Figlio di un grande

operista, Domenico tornava

quindi deliberatamente a

fare il musicista di corte,

un mestiere oscuro, in

ombra, lontano dalla fama e,

inoltre, strettamente legato

ai desideri, agli umori e

agli spostamenti del suo

signore.

In quel ritiro dorato

Domenico Scarlatti non visse

tuttavia di gloria riflessa,

ma diede vita a una delle

opere più grandiose della

storia della musica, quelle

cinquecentocinquantacinque Sonate

per clavicembalo che i

suoi contemporanei

ignorarono (ne furono

infatti pubblicate solamente

una trentina) ma che i

posteri impararono ad

apprezzare in tutta la loro

perfetta bellezza. Di questa

mastodontica produzione non

si è mai riusciti a

stabilire con esattezza i

contorni cronologici, poiché

l'autore ne omise

volutamente le date di

composizione. Molto

probabilmente le Sonate

furono comunque tutte

composte in Portogallo e in

Spagna. Alla morte del

musicista, avvenuta nel

1757, la raccolta dei

manoscritti (quindici

volumi) era infatti

conservata nella biblioteca

della regina di Spagna e

venne portata in Italia solo

due anni dopo dal celebre

cantante Farinelli.

Gran parte delle sonate, che

Scarlatti chiamava

“Essercizi”, venne

certamente composta per

Maria Barbara di Braganza,

la dotata allieva assurta

nel 1746 al trono di Spagna.

Tuttavia, che Scarlatti non

si fosse limitato a scrivere

dei semplici esercizi ma

avesse concentrato in quelle

sonate tutto il suo estro di

geniale musicista divenne,

con il trascorrere del

tempo, ben chiaro a tutti.

L'incantevole atmosfera

creata dalla musica di

Domenico non sfuggì a

Gabriele D'Annunzio che la

descrisse, in modo poetico,

quale scenario magnifico

davanti al quale «dame e

galanti strillano ridono

corrono si schivano si

salvano; in questo gioco di

figurine settecentesche,

ecco che «la prima collana

di perle si rompe

sgranellandosi: acini

ruzzolano giù per i gradini

lisci e rosei che l'acqua

discende in minuscole

cascate. Le perle si

moltiplicano, simulano una

grandine mite, scorrono per

ogni verso, rilucono,

risonano, rimbalzano, si

mescolano ai rivoli, ora

sembrano le bolle preziose

dellèacqua, ora le gocciole

della bellezza grondante.

Erano le Sonate di Domenico

Scarlatti». Quelle perle, il

loro gioco, i rivoli d'acqua

altro non sono se non i

suoni meravigliosi che il

compositore sapeva far

scaturire dal clavicembalo.

Il merito di D'Annunzio è

stato quello di aver capito

la solarità, la gioia,

l'espressività, il calore

tutto mediterraneo che

brilla nella musica

scarlattiana.

Al di là di questo giudizio

tutto poetico, è ben solida

la consapevolezza che

Domenico Scarlatti fu il più

grande clavicembalista del

suo tempo. Dallo strumento

riuscì infatti a trarre

suoni inediti, timbri

magici, effetti sconosciuti

persino al grande Bach, e un

virtuosismo talmente

trasparente, fluido e

naturale da non intaccare o

sopraffare mai il discorso

musicale.

Della sua abilità come

clavicembalista ci è rimasta

la testimonianza del

musicista inglese Thomas

Roseingrave, che conobbe

Domenico Scarlatti a

Venezia, nel 1708, in

occasione di un invito in

casa di alcuni nobili. Il

Roseingrave si era esibito

in un'esecuzione e, subito

dopo di lui, suono

Scarlatti. «Un

dignitoso, giovane uomo in

parrucca, che era stato in

piedi in un angolo della

stanza, molto tranquillo e

attento nel mentre io

suonavo, chiedeva di sedersi

al clavicembalo. Quando ebbe

iniziato a suonare, io

pensai subito che mille

diavoli fossero entrati

nello strumento. Mai prima

di allora avevo sentito, in

un'esecuzione, certi

passaggi e certi effetti.

L'esecuzione fu di gran

lunga superiore alla mia e

raggiunse quel grado di

perfezione al quale io

stesso avrei voluto

arrivare». Esecuzione,

passaggi, effetti: molto

probabilmente, oltre a

suonare e a comporre assai

bene per il clavicembalo,

Scarlatti sapeva anche

improvvisare mirabilmente,

inventando al momento

stupefacenti giochi sonori.

Può essere opportuno

accennare brevemente allo

stile esecutivo del tempo

confrontandolo con quello in

uso ai giorni nostri.

L'esecuzione tradizionale,

nel periodo barocco, era

quella a tre dita, che

utilizzava cioè solo

l'indice, il medio e

l'anulare. L'effetto che si

produceva consisteva in uno

spezzettamento continuo

della frase musicale, che

probabilmente era ciò che si

voleva ottenere. Fu Couperin

a proporre una riforma della

diteggiatura, introducendo

l'uso del pollice e del

mignolo, che Bach (il quale

conosceva e apprezzava la

musica del compositore

francese) accolse totalmente

e ampliò ulteriormente,

creando diteggiature assai

avanzate che consentivano di

eseguire più facilmente

passaggi molto complessi.

L'esecuzione moderna di

pezzi di musica barocca,

realizzata legando tutti i

suoni, è una “deformazione”

dell”effetto che si voleva

ottenere con l'antica

diteggiatura: sarebbe quindi

auspicabile che uno studio

accurato delle antiche

partiture conducesse a

un”esecuzione il

piùpossibile vicina allo

stile del tempo.

Un piccolo assaggio della

poliedrica arte scarlattiana

lo si ha nelle dodici sonate

qui presentate. Come la

maggior parte della sua

produzione, queste dodici

sonate hanno un solo tempo a

struttura monotematica

(cioè, a un tema) e

bipartita (ossia, in due

parti). Se la sonata è in

modo maggiore, la prima

parte si conclude con una

modulazione (cambiamento di

tonalità) alla tonalità

della dominante (il quinto

suono della scala); la

seconda parte si apre da

quest'ultima tonalità per

poi modulare nuovamente e

ritornare alla tonica

originaria. Questa polarità

tonica-dominante è di

fondamentale importanza,

perché su di essa si

costruisce tutto l'impianto

formale del classicismo.

Quando invece la sonata si

apre in modo minore, la

modulazione al termine della

prima parte non è più verso

la dominante bensì verso la

tonalità relativa nel modo

maggiore. Esistono infatti

corrispondenze tra modo

maggiore e modo minore per

cui, scegliendo un medesimo

ambito di suoni, una stessa

scala, è possibile costruire

una sequenza in modo

maggiore o in modo minore

senza mutare i suoni ma

cambiando il punto di

partenza. Considerando ad

esempio la situazione più

semplice, ossia la scala

naturale (i tasti bianchi

del pianoforte), se partiamo

dal do ed eseguiamo tutti i

suoni uno dopo l'altro,

otteniamo la scala di do

maggiore; se invece

cominciamo a suonare dal la,

otteniamo la scala di la

minore naturale, che è

appunto la relativa minore

di do maggiore (ovviamente

ciò vale per qualsiasi

scala). Quindi, le sonate di

Scarlatti in tonalità minore

si chiudono, al termine

della prima parte, al

relativo maggiore e

iniziano, nella seconda

parte, in questo nuovo

ambito tonale, per poi

ritornare alla tonalità

originaria. Occorre comunque

aggiungere che questa regola

non è rigida e che in

diverse occasioni la

modulazione centrale non

viene fatta in direzione del

relativo maggiore bensi

della tonalità della

dominante in modo maggiore.

La struttura formale è

dunque sempre assai

semplice, ma, ciò

nonostante, Scarlatti riesce

a non essere mai

prevedibile, mai monotono,

grazie soprattutto alla

grande inventiva melodica,

ritmica e armonica; senza

considerare la voglia di

bizzarria, di stranezza che

di tanto in tanto fa

capolino attraverso

abbellimenti e ricche

fioriture, riprese

impreviste di temi, un uso

sempre vivace e inconsueto

delle sonorità.

Da tutto ciò si deduce che

Domenico Scarlatti,

insegnando, componendo

esuonando il clavicembalo,

si divertiva; ma era un

divertimento che nasceva dal

desiderio dell'invenzione,

dalla voglia di scoperta,

dall'ansia di crescere e di

sperimentare tutto ciò che

era possibile trarre da

quella tastiera, da quelle

corde pizzicate che nessuno,

prima di lui, aveva saputo

far 'cantare' con la stessa

abilità e poesia.

Mariangela

Mianiti

|

|

|

|

|

|