|

|

1 LP -

C 91 108 - (p) 1962

|

|

| 1 LP - 1

C 037-45 573 - (p) 1962 |

|

| MÜNCHEN - Die

Hofkapelle unter Orlando di Lasso |

|

|

|

|

|

| Orlando di Lasso

(ca. 1532-1594) |

Princeps Marte

potens, Giulielmus - in

Lasso-Gesamtausgabe

|

6' 50" |

A1

|

|

Friedrich

Schmidtmann, Wolfgang Schwarzrock,

Gerhard Kastner, Blockflöte | Otto

Steikopf, Zink und Alt-Krummhorn

|

|

|

|

Albert Renz, Zink

| Fritjof Fest, Diskant-Pommer |

Heinrich Göldner, Tenor-Pommer

|

|

|

|

Alfred Lessing,

Gerhard Naumann, Heinrich

Haferland, Horst Hedler, Viola da

gamba | Helmut Schmitt, Harry

Berteld, Hurt Federowity,

Renaissance-Posaune

|

|

|

|

RIAS-Kammerchor |

Günther Arndt, Leitung

|

|

|

| Anonym |

Aufzug

- in "Erbe deutscher Musik" |

0' 46" |

A2 |

|

Walter Holy,

Helmut Finke, Clarin | Helmut

Schmitt, Wilhelm Wendlandt,

Renaissance-Posaune | Günther

Scholz, Pauke |

|

|

| Alessandro Striggio

(1535-1587) |

Il

gioco di primiera (Caccia) |

4' 05" |

A3 |

|

RIAS-Kammerchor |

Günther Arndt, Leitung |

|

|

| Tilman Susato

(gest. nach 1561) |

Rondo

und Saltarello - nach "Het

derde Musyck boexken mit

vier partyen" (Antwerpen

1551) |

1' 16" |

A4 |

|

Friedrich

Schmidtmann, Blockflöte | Otto

Steinkopf, Fritjof Fest,

Heinrich Göldner, Gerhard

Kastner, Krummhorn |

|

|

|

Eugen

Müller-Dombois, Michael

Schäffer, Renaissance-Laute

|

|

|

| Cipriano de Rore

(1516-1585) |

O

sonno o della queta humida ombrosa

- (Sonett von Giovanni della Casa) |

3' 05" |

A5 |

Maria

Friesenhausen, Sopran | Emmy

lisken, Alto | Theo Altmeyer,

Tenor | Claus Ocker, Bariton

|

|

|

| Anonym |

Der gestreifft

Dantz - Der Gassenhauer darauffn

- aus "Lieder und Tänze auf die

Lauten" (München, um 1540) |

0' 46" |

A6 |

|

Eugen

Müller-Dombois,

Renaissance-Laute

|

|

|

| Matthia Ferrabosco

(1550-1616) |

Che giovaebbe

haver bellezza (Canzonetta)

- Denkmäler der Tonkunst in

Österreich, Band 90 |

0' 50" |

A7 |

|

Maria

Friesenhausen,

Sopran |

Jeanne

Deroubaix,

Mezzosopran |

Emmy Lisken,

Alto | Theo

Altmeyer,

Tenor

|

|

|

| Alfred Lessing,

Diskant-Gambe | Horst Hedler,

Tenor-Gambe | Eugen

Müller-Dombois, Michael

Schäffer,

Renaissance-Laute |

Walter Thoene, Spinett |

|

|

| Gabriel Fallamero |

Vorria,

Madonna, fareti a sapere

(Canzonetta alla Napolitana) - 1584 |

2' 56" |

A8

|

| Jeanne

Deroubaix,

Mezzosopran |

Eugen

Müller-Dombois,

Michael

Schäffer,

Renaissance-Laute |

|

|

| Matthia Ferrabosco |

Se

si spezzasse sta dura catena (Canzonetta) -

Denkmäler der Tonkunst in

Österreich, Band 90 |

1' 04" |

A9 |

|

Maria Friesenhausen, Sopran |

Jeanne

Deroubaix,

Mezzosopran |

Emmy Lisken,

Alto | Theo

Altmeyer,

Tenor

|

|

|

| Alfred Lessing,

Diskant-Gambe | Horst Hedler,

Tenor-Gambe | Eugen

Müller-Dombois, Michael

Schäffer,

Renaissance-Laute |

Walter Thoene, Spinett |

|

|

| Tilman Susato |

Pavane

und Gaillarde - aus "Het derde

musyck boexken" (Antwerpen 1551) |

1' 34" |

A10 |

|

Otto

Steinkopf, Fritjof

Fest, Alt-Krummhorn |

Heinrich Göldner,

Tenor-Krummhorn |

Gerhard Kastner, Baß

Krummhorn

|

|

|

| Orlando di Lasso |

Si le long

temps (Chanson) - in

Lasso-Gesamtausgabe

|

1' 10" |

A11 |

|

Jeanne

Deroubaix, Mezzospran | Alfred

Lessing, Alt-Gambe | Gerhard

Naumann, Horst Hedler,

Tenor-Gambe

|

|

|

| Tilman Susato |

Allemainge

- aus "Het derde

musyck boexken" (Antwerpen 1551) |

0' 54" |

A12

|

|

Friedrich

Schmidtmann, Diskant-Blockflote

| Wolfgang Schwarzrock, Gerhard

Kastner, Tenor-Blockflote | Otto

Steinkopf, Alt-Krummhorn |

|

|

|

Alfred Lessing,

Gerhard Naumann Alt-Gambe |

Heinrich Haferland, Horst

Hedler, Tenor-Gambe

|

|

|

| Orlando di

Lasso |

Un aduocat dit

à sa femme (Chanson) - in

Lasso-Gesamtausgabe

|

1' 13" |

A13 |

| Jeanne

Deroubaix,

Mezzosopran |

Emmy Lisken,

Alto | Theo

Altmeyer,

Tenor

| Claus Ocker, Bariton |

|

|

|

Eugen Müller-Dombois, Michael Schäffer,

Renaissance-Laute |

|

|

| Orlando di

Lasso |

Al gran

Guilielmo nostro - Huldigungsmadrigal

für Wilhelm aus

"Continvation dv mellange

d'Orlande..." 1584

|

1' 20" |

A14 |

|

RIAS-Kammerchor

| Günther

Arndt, Leitung

|

|

|

Pierre Phalèse

(ca. 1510-1573)

|

Pavane

und Galliarde ferrarese - aus

"Liber I leviorum carminum" (Löwen

1571)

|

3' 09"

|

B1 |

|

Friedrich

Schmidtmann,

Diskant-Blockflöte |

Fritjof Fest,

Diskant-Pommer | Otto

Steinkopf, Nicolo |

Heinrich Göldner,

Tenor-Dulcian

|

|

|

|

Gerhard

Tuchtenhagen,

Baß-Dulcian | Eugen Müller-Dombois, Michael Schäffer,

Renaissance-Laute |

|

|

| Ivo de Vento

(gest. 1575) |

Ich bin

elend, wo ich umfahr

- aus "Neue teutsche

Lieder mit 4 Stimmen samt

2 Dialogen" (München

1570), Nr. 13

|

2' 13" |

B2 |

|

Emmy

Lisken, Alt | Theo

Altmeyer, Dietrich

Lorenz, Tenor | Claus

Ocker, Bariton

|

|

|

|

Alfred

Lessing, Alt-Gambe |

Horst Hedler,

Tenor-Gambe |

|

|

| Ivo de Vento |

Vor

etlich wenig Tagen -

aus "Neue

teutsche Lieder mit 3

Stimmen samt 2 Dialogen"

(München 1572), Nr. 9 |

0' 42" |

B3 |

|

Maria

Friesenhausen, Sopran

| Jeanne Deroubaix,

Mezzospran | Emmy

Lisken, Alt |

|

|

|

Wolfgang

Schwarzrock,

Alt-Blockflöte | Eugen Müller-Dombois, Michael Schäffer,

Renaissance-Laute |

|

|

| Ivo de Vento |

Ich

weiß ein Maidlein hübsch

und fein - aus

"Teutsche Lieder mit 5

Stimmen samt einem Dialog

mit achten" (München

1573), Nr. 15 |

1' 04" |

B4 |

|

Maria Friesenhausen, Sopran |

Jeanne

Deroubaix,

Mezzospran |

Emmy Lisken,

Alt | Dietrich

Lorenz, Tenor

| Claus Ocker,

Bariton

|

|

|

|

Wolfgang

Schwarzrock,

Alt-Blockflöte | Gerhard

Kastner,

Tenor-Blockflöte |

Alfred Lessing,

Alt-Gambe | Horst

Hedler, Tenor-Gambe |

Otto Steinkopf,

Baß-Dulcian

|

|

|

| Anonym |

Der Maruscat

Danntz - Der Auff und auff -

aus

"Lieder und Tänze auf die

Lauten" München, um 1540

|

1' 18" |

B5

|

|

Eugen

Müller-Dombois,

Renaissance-Laute

|

|

|

| Jacob Regnart

(1540-1600) |

Venus, du und

dein Kind - aus

"Kurzweilige teutsche

Lieder zu 3 stimmen..."

Nürnberg 1576

|

1' 30" |

B6 |

|

Jeanne Deroubaix, Mezzosopran | Emmy Lisken, Alto | Theo

Altmeyer,

Tenor

| Friedrich

Schmidtmann,

Diskant-Blockflöte

Wolfgang

Schwarzock,

Alt-Blockflöte

| Eugen

Müller-Dombois, Michel

Schäffer,

Renaissance-Laute |

Walter Thoene,

Spinettino

|

|

|

| Jacob Regnart |

Nach

meiner Lieb viel hundert Knaben

trachten - aus

"Der ander Teil

kurzweiliger

teutscher Lieder

zu 3 Stimmen..."

(Nürnberg 1577) |

2' 00" |

B7 |

|

Maria Friesenhausen, Sopran | Jeanne Deroubaix,

Mezzosopran |

Emmy Lisken,

Alto

Friedrich

Schmidtmann,

Diskant-Blockflöte

| Wolfgang

Schwarzock,

Alt-Blockflöte

| Alfred

Lessing, Tenor-Gambe

Eugen Müller-Dombois,

Michel Schäffer,

Renaissance-Laute |

Walter Thoene,

Spinettino |

|

|

Tilman Susato

|

Pavane

(La Bataille) - aus

"Het derde musyck

boexken"

(Antwerpen 1551) |

1' 10" |

B8 |

|

Otto

Steinkopf, Fritjof

Fest, Alt-Krummhorn |

Harry Berteld,

Tenor-Posaune | Kurt

Federowitz,

Baß-Posaune |

|

|

| Giovanni Gabrieli

(1557-1613) |

Sacro tempio

dßhonor - Madrigal,

Venedig 1586

|

3' 25" |

B9 |

RIAS-Kammerchor

| Alfred Lessing,

Diskant-Gambe | Gerhard

Naumann, Alt-Gambe |

Gerhard Kastner,

Baß-Blockflöte

Heinrich

Haferland, Horst Hedler,

Tenor-Gambe | Günther

Arndt, Leitung |

|

|

| Andrea Gabrieli

(ca 1510-1586) |

O sacrum

convivium |

1' 37" |

B10 |

Otto

Steinkopf, Zink |

Fritjof Fest, Nicolo |

Helmut Schmitt,

Alt-Posaune | Heinrich

Göldner, Tenor-Dulcian |

Harry Berteld,

Tenor-Posaune

|

|

|

| Orlando di

Lasso |

Wie lang, o

Gott, in meiner Not - in

Lasso-Gesamtausgabe |

3' 49" |

B11 |

|

RIAS

Kammerchor | Günther

Arndt, Leitung |

|

|

Orlando di Lasso

|

In

hora ultima - Motette

6stimmig, gedr. 1604 aus "Magnum

opus musicum" |

2' 00" |

B12 |

|

RIAS

Kammerchor |

Otto Steinkopf,

Albrecht Renz,

Zink | Helmut

Schmitt, Harry

Berteld, Kurt

Fedderowitz,

Remaissance-Posaune

Heinrich

Göldner,

Tenor.Pommer |

Günther Arnst,

Leitung

|

|

|

|

|

|

Interpreters (see

above).

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

- |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Fritz

Ganss / Gerd Berg / Christfried

Bickenbach / Horst Lindner |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Columbia

- C 91 108 - (1 LP) - durata 51'

06" - (p) 1962 - Analogico |

|

|

Altre edizioni

LP

|

|

EMI

Electrola - 1 C 037-45 573 - (1

LP) - durata 51' 06" - (p) 1962 -

Analogico |

|

|

Edizioni CD |

|

- |

|

|

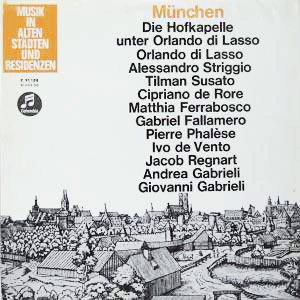

Cover |

|

München

im 16. Jahrhundert von Jost Ammon

- München, Graphische Sammlungen

|

|

|

|

|

Musik

in München

Als der bedeutende

Kaufherr und Kunstmäzen

Hans Jacob Fugger seinem

herzoglichen Freunde

net, Orlando di Lasso

als „magister puerorum“

nach München zu

verpflichten. war er

wohl unterrichtet über

Albrechts V. Ambitionen,

am bayrischen Hofe ein

neues Zentrum der

vielgepriesenen „Musica

reservata“ zu schaffen,

ein Zentrum, das nicht

hinter dem Glanz der

anderen deutschen

Musikmetropolen der Zeıt

zurückstehen sollte.

Diese Wünsche

verwirklichlen sich in

einem kaum zu

erwartenden Ausmaß.

Orlando. Nachfahr jener

berühmten

Niederlander-Schule. die

mit den Meistern Dufay,

Ockeghem, Obrecht.

Josquin und Willaert

seit anderthalb

Jahrhunderten

europäische Geltung

behauptete, war wie

seine Vorgänger

Kosmopolit. Durch seine

Reisen von Hof zu Hof,

von Stadt zu Stadt waren

ihm die musikalischen

Formen der damaligen

Zeit in ihren nationalen

Ausprägungen ebenso

vertraut wie die

Sprachen der Länder, in

denen er gelebt hatte.

Mit Weitläufigkeit und

kompositorischer

Unıversalität brach er

in die intime,

lokalgebundene Sphäre

des bayrischen Hofes ein

und gab innerhalb

weniger Jahre,

während derer er zum

Kapellmeister

avancierte. dem Münchner

Musikleben ein

internationales Gepräge.

Obwohl Orlando

italienisches Madrigal,

napolitanische

Villanelle. französische

Chanson und deutsches

Lied gleichermaßen in

ihren charakteristischen

Zügen zu treffen wußte,

blieb doch die

kontrapunktische Kunst

der Niederländer, der

motettische Satz.

Grundlage seines

Schaffens. In einer sehr

persönlichen Synthese

gelang diesem genialen

Meister noch einmal eine

Verschmelzung von

traditionellen Elementen

mit neuen Form- und

Klangidealen. Die beiden

Huldigungskompositionen

an Herzog Wilhelm, den

Nachfolger Albrechts V.,

zeigen, in welchem

Umfang die Grenzen

zwischen den einzelnen

Formen in dieser Zeit

des Stilumbruchs

verwischt waren (Al

gran Guilielmo nostro

ist nur seiner Sprache

wegen als Madrigal zu

bezeichnen); stilistisch

stehen beide Werke, in

der Spätzeit Orlandos

entstanden, auf einer

Ebene. Das pomphaft

dahinschreitende Pathos

der vollstımmigen Sätze,

konzentriert auf die

Entfaltung von

monumentaler

Klangpracht, wird in der

Motette Princeps

Marte potens,

Guilielmus im

letzten der neun Teile

noch durch

Doppelchörigkeit

gesteigert.

Die Chansons Si le

long tems und Un

aduocat dir à

sa femme sind in

der mittleren

Schaffensperiode des

Meisters komponiert.

Während Un aduocat

die plappernde

syllabısche Deklamation

und den tänzerisch

federnden Rhythmus der

typischen französischen

Chanson aufweist. geht Si

le long tems in

seinem musikalischen

Duktus mehr dem

lyrischen Ton der

Liebesklage nach.

Mit dem deutschen Lied

beschäftıgte sich Lasso

erstmals in seiner

Münchner Zeit, 1567 gab

er seine Herzog Wilhelm

gewidmete Sammlung Newe

teütsche Liedlein

heraus. der Wie

lang, o Gott

entnommen ist. Wenn die

beiden selbständigen

Partien auch durchaus im

choralartigen deutschen

Liedstil geschrieben

sind, so hat doch Lasso

die Wortausdeutung der

Musica reservata. wie

sie damals im deutschen

Salz noch nicht üblich

war, in seine

Komposition

hineingenommen.

In der nachgelassenen

Motette In hora

ultima, einem der

grandiosesten Werke des

späten Lasso, wird der

Text musikalisch

dramatisiert. Die

wuchtige. durch

Scheinpolyphonie leicht

verschleierte Akkordik

auf die Worte In

hora ultima

eröffnet. einem Vorhang

gleich, die Szene. in

der, wie in einem

gewaltigen barokken

Wirbel hineingerissen,

der Jubilus der

Daseinsfreuden sich

entlädt. Im Gegensatz zu

dem Sinn des

apokalyptischen Textes,

der beschreibt, was in

jener "letzten Stunde"

untergehen werde, löst

Lasso in der isolierten

Illustration des

einzelnen Wortes die

Komposition in freudig

erregte Bewegung auf.

Cipriano de Rore, wie

Lasso ein Niederländer.

war im Dienste des

Herzogs von Ferrara

tätig, der mit dem

Münchner Hol enge

Beziehung unterhielt.

Cipriano hatte dem

bayrischen Herzog und

auch der Familie Fugger

Kompositionen gewidmet

und erfreute sich

besonderer Wertschätzung

bei Albrecht V.: ein

prachtvoller

Pergamentcodex mit

seinen Motetten wurde

für die herzogliche

Bibliothek angefertigt

und von dem berühmten

Hofmaler Hans Müelich

illustriert. Sogar die

Vermählung des

bayrischen Thronfolgers

Wilhelm mit Renata von

Lothringen wurde durch

eine Meßkomposition de

Rores eingeleitet.

Lassos Schaffen wurde

besonders beeinflußt

durch die Madrigal-sätze

des älteren Meisters,

die um die Mitte des

Jahrhunderts, zusammen

mıt den Werken

Willaerts, eine

Revolutionierung der

Klangvorstellung

eingeleitet hatten. Das

Madrígal mit seinen

empfindungsstarken

Texten diente als

Experimentierfeld auf

der Suche nach neuen

Ausdrucksrnöglichkeiten,

die Ciprıano de Rore in

kühner Chromatık,

ungewohnten Dissonanzen

und plastischer Gestık

der Deklamation fand. O

sonno o della queta

humida ombrosa,

nach einem Sonett von

Giovanni della Casa,

präsentiert alle seine

Errungenschaften und ist

zudem besonders

interessant in seiner

formalen Gestaltung, die

exakte und variierte

Wiederholung einzelner

Abschnitte

miteinbezieht.

Alessandro Strıggio,

der, ebenso wie Cipriano

de Rore, Kompositionen

zu jener mit allem

Renaissance-Pomp

gefeierten Vermählung

Wilhelms beisteuerte,

war zu dieser Zeit im

Dienste Cosimos de'

Medici tätig und schrieb

für die Festlichkeiten

am Hofe von Florenz

unter anderem seine

Intermedienmusiken, die

ihn berühmt machen

sollten. Wie sehr auch

das Madrigal der

szenischen Darstellung

zustrebte, zeigt seine

Komposition Il gioco

di primıera, die

wegen ihrer Turbulenz

und dramatischen Faktur

als Caccia

bezeichnet ist. Das

amüsante Genrebild einer

Runde von

Kartenspielern, die sich

zum Primspiel

zusammengesetzt hat.

stellt satz-technische

Mittel wie Kontrapunkt,

Wechsel der Stimmenzahl

und Wortausdeutung ganz

in den Dienst einer

naturalistischen

Schilderung.

Eine enge Verbindung

zwischen den Höfen von

München und Graz ergab

sich durch die

Vermählung Erzherzog

Karls II. mit der

bayrischen

Herzogstochter Maria.

Die Musiker der beiden

Höfe wurden gelegentlich

ausgetauscht, und so kam

im Jahre 1585 Matthia

Ferrabosoo nach München,

der als

Wizekapellmeister in

Graz wirkte. Seine

vierstimmigen

Canzonetten waren soeben

im Druck erschienen und

hatten großes Aufsehen

erregt. bedeuteten sie

doch eine

Erweiterung und

Verfeinerung der

Satztechnik gegenüber

der alten dreistimmígen

Form der Villanelle. Che

giovarebbe haver

bellezza und Se

si spezzasse sta dura

catena sind in der

klar gegliederten

Dreiteiligkeit, in ihrem

frischen, dabei aber

geistvollen Ausdruck

charakteristische

Beispiele dieser neuen

Gattung einer gehobenen

Gesellschaftskunst.

Ungefähr zur gleichen

Zeit wie die Canzonetten

Ferıaboscos erschien in

Venedig eine Sammlung

intavolierter

Vokalkompositionen a

3 et a 4 voci per

cantare et sonare

composte per Gabriele

Fallamero. Über

die Lebensdaten des

Komponisten ist nichts

bekannt, einzig dieser

eine Tabutaturenband

wurde von ihm

überliefert. Von Lasso,

Cipriano de Rore und

anderen Komponisten

verwendete er in seinen

Bearbeitungen Werke, die

er ihrer polyphonen

Struktur entkleidete und

in einen homophonen

Lautensatz brachte.

Das Verhältnis zwischen

dem feinsinnigen Stück

Fallameros und den

anonymen Lautensätzen

aus einer Münchner

Handschrift um 1540 wird

etwa durch Lassos

Unterscheidung von

„italienischer

Lieblichkeit” und

„teutscher Dapfrigkeit”

charakterisien. In der

Verknüpfung von Gestreitt

Danntz und Gassenhauer

darauff von

"Mariscat Danntz" und Auff

und Auff ist die

für die damalige

Tanzmusik übliche Folge

von geradtaktigem Tanz

und seiner Variierung im

Dreierrhythmus zu

erkennen, die auch die

Kompositionen Susatos

und Phaléses weitgehend

bestimmt. Die Besetzung

dieser für vier

Instrumente

geschriebenen Stücke ist

frei, so daß eine

vielfältige Möglichkeit

klanglicher

Kombinationen gegeben

ist. Die Sammlungen

Susatos und Phalèses

(beide verlegten

überdies die Werke

Lassos) waren mit ihren

Tanzweisen im Bestand

der Münchner Hofkapelle

vertreten.

Die Musikpraxis jener

Zeit erlaubte nicht nur

die beliebige

Zusammenstellung der

Instrumente, es war auch

üblich,

Vokalkompoısitionen

instrumental

autzuführen, wie es in

der kleinen Motette des

Venezianers Andrea

Gabrieli O sacrum

convivium

praktiziert worden ist.

Das Werk wurde 1565

Herzog Albrecht V.

gewidmet. Andrea

Gabrielis Neffe Giovanni

war 1575-79 in München

Schüler Lassos und wurde

durch ihn mit der

niederländischen

Satztechnik vertraut

gemacht. In seinem

geistlichen Madrigal Sacro

tempio d'honor

verbindet er die neue

venezianische

Errungenschaft der

Doppelchörigkeit mit der

traditionellen

Polyphonie.

Nur um ein Jahrzehnt

jünger als Lasso, sind

doch bereits Ivo de

Vento und Jacob Regnart

Vertreter einer

Komponistengeneration,

die diese alten

Bindungen aufgab. Die

Vorherrschaft der

kontrapunktischen

Struktur wurde abgelöst

durch italienische

Gestaltungsweise. die

sich zunächst im

Vokalsatz in zunehmender

Homophonisierung,

Dominanz der Melodlk und

klarer symmetrischer

Formgebung bemerkbar

machte. Daß der

Schwerpunkt im Schaffen

beider Meister auf dem

Gebiet der Lied- bzw.

Villanellenkomposition

lag, ist von dieser

neuen Einstellung her zu

verstehen, vereinigte

doch die Gattung der

Villanelle alle

Charakteristika in sich,

die ietzt als Vorzüge

empfunden wurden.

Ivo de Vento stand zeit

seines Lebens im Dienste

des bayrischen

Fürstenhauses, zunächst,

noch im Knabenalter, als

Sänger, später als

Organist und

Kapellmeister. Seine

sedıs Sammlungen Neuer

teutscher Lieder gab er

innerhalb von sechs

Jahren (1569-75) heraus.

Während Ich bin elend

noch dem polyphonen

deutschen Liedsatz

Ludwig Senfls

verpflichtet ist, sind

die beiden anderen

Kompositionen. auch vom

Text her, der Form der

Villanelle angenahert.

Noch krasser als de

Vento und sehr bewußt

wendete sich Jacob

Regnart von der alten

kunstvollen Satztechnik

ab. Seine Kurzweiligen

teutschen Lieder nach

Art der Napolitanen

oder welschen

Villanellen

leitete erein mit den

Versen:

„Laß

dich darum nicht wenden

ab,

Daß

ich hierin nit brauchet

hab

Viel

Zierlichkeit der Musik

Wiß.

das es sich durchaus

nicht schick,

Mit

Vıllanellen hoch zu

prangen

Und

wöllen dadurch Preis

erlangen;

Wird

sein vergebens und

umsunst,

An

andre Ort gehört die

Kunst“

Und doch bewunderte

Lasso diese

Kompositionen Regnarts

sehr und beschäftigte

sich intensıv mit ihnen:

hinter ihrer scheinbaren

Unkompliziertheit und

Eıngängigkeit verbergen

sich höchst geistvolle

Parodıen rnadrigalesker

Manierismen wie

rustikaler

Grobschlächtıgkeit. Beim

Publikum hatten Regnarts

Villanellen überaus

großen Erfolg, wieder

und wieder wurden die

Sammlungen neu gedruckt.

Seine Weısen wurden zum

Volksgut. Nicht nur

Vulpius und Schein

brachten Venus, du

und dein Kind in

einen protestantischen

Choralsatz (Auf

meinen lieben Gott),

selbst in den Kantaten

Johann Sebastian Bachs

begegnen uns noch

Melodien Regnarts.

Doris

Beckmann

Die Hofkapelle unter

Orlando di Lasso

In aller Fülle und

Breite durfte die Musik

in Deutschland wirken,

als das Zeitalter der

Renaissance sich

vollendete. In dieser

Spätperiode erstanden

bedeutende Ptlegestätten

der Musik. Man nennt

diese Zeit „Manierismus“

in der Kunstgeschichte.

In der Musikgeschichte

bedeutet diese späte

Stilphase 1550-1600

höchste Reifung der

mehrstimmigen Technik

und zugleich Einbruch

eines neuen akkordischen

Hörens, wie es dann im

Frühbarock den

„Generalbaß“ eingeleitet

hat.

Es kann nicht

verwundern, daß in der

Zeil der Stllvollendung

auch das äußere Wirken

der Musik eine

Verfeinerung erfuhr.

Daher das Emporblühen

glanzvoller fürstlicher

Kapellen an vielen

Orten: ln Österreich

waren es vor allem Wien,

Graz, Innsbruck. nach

1580 auch Salzburg. In

Süddeutschland aber

überragte München alle

anderen Kapellen an den

Höfen deutscher Zunge.

Das war kein Zufall.

Nach dern Vorgange von

Andreas Zauner und

Ludwig Daser stand dort

seit etwa 1563 der

„belgische Orpheus"

Orlando di Lasso an der

Spitze der Kapelle. Als

einfacher Tenorist hatte

er sich 1556 in die

Dienste des bayerischen

Herzogs Albrecht V. in

München begeben. Bis zu

seinem Tode. last vier

Jahrzehnte lang. war er

die plagende Kraft einer

„Münchener Musik", die

sich als ein

geschlossener Stilkreis

auch in zahlreichen

Handschriften und

Notendrucken, kostbaren

Raritäten der alten

Hofbibliothek.

abzeichnet.

Ein Dokument dieser

Münchener "Ära" ist zum

Beispiel jener um 1560

von dem bayerischen

Hofmaler Hans Müelich

mit bunten Miniaturen

ausgestattete Kodex, in

dem Lassos "Bußpsalmen"

festgehalten wurden,

lange vor ihrer

Veröffentlichung in

einem Druck. als ein

geheimer Besitz des

bayerischen Hofs und

befreundeter

Fürstenhauser. In der

stattlichen Reihe der

alten Drucke, die

Münchener Komponisten

bevorzugen, sehen wır

zum Beispıel jenen Band

des Jahres 1569 rnıt dem

Tıtel Musica de'

vırtuosi della florida

capella dell'... S.

Duca di Baviera,

mit dem ein

venezianischer Verleger

der „Münchener Schule"

huldigte. So ist es

ungemein interessant,

einen Blick in das

damalige Münchener

„Repertoire“ zu werfen,

in dessen Mittelpunkt

sich Lasso als magister

cappellae und als

Komponist befand. Der

äußere Rahmen, die sog.

„Neue Vest“, in deren

Kapellen und kleineren

Nebenräumen musiziert

wurde, ist schon im 18.

Jahrhundert einem Brande

zum Opfer gelallen.

Einzig in der

benachbarten Residenz

des Thronfolgers Wilhelm

V., der Burg Trausnitz

bei Landshut, haben sich

die Räume erhalten, in

denen jene Musik

festlich erklang.

Wilhelm V. stand vor

seiner Thronbesteigung

(1579) in herzlichem

Briefwechsel mit Lasso.

Als er seine Vermählung

mit Renata von

Lothringen 1568 feierte,

erreichten die

vereinigten Landshuter

und Münchener Kapellen

ihren größten Bestand

mit etwa 18 Singknaben,

je 4-6 Altisten,

Tenoristen und Bassisten

(unter ihnen bedeutende

Gesangsvirtuosen

italienischer Abkunft)

und 20-30

Instrumentisten. Seit

1580 verstärkte man den

Diskant in steigendem

Maße mit Kastraten.

Aufgezeichnet wurde die

Musik entweder in

einzelnen Stimmbüchern

(also für jede Stimmlage

ein einzelnes Heft) oder

in einem großen

„Chorbuch" in dem alle

Stimmen zugleich, und

zwar nacheinander

erschienen, so daß der

ganze Chor aus einem

einzigen solchen Buch,

dessen Noten groß gemalt

waren, singen konnte.

Eine moderne „Partitur“

mit durchgezogenen

Taktstrichen gab es noch

nicht ın dieser Praxis.

Die zeitgenössischen

Abbildungen der

Münchener Kapelle

zeigen, daß man -

wenigstens außerhalb des

Gottesdienstes - viele

Instrumente die Stimmen

des Chores mitspielen

ließ, Dabei wird man

sich auch der freien

Improvisation und

Auszierung einzelner

Tonschrıtte bedient

haben, wie sie aus

Lehrbüchern dieser Zeit

uns bekannt ist. Doch

der Generalbaß, jene

schlicht-akkordische

Stütze des Klangs, war

noch unbekannt. So

entfaltete sich in

München am Ende der

Renaissance jene edle

Linienkunst der „alten

Niederländer“, die

altklassische

Polyphonie, zu ihrer

letzten Blüte, kurz

bevor sie der

frühbarocken "Monodie"

weichen mußte Diese

Musik gilt bis heute als

ein Ideal reiner Kunst

und hat nichts von ihrem

geheimnisvollen Zauber

eingebußt, den man ihr

schon in alter Zeit mit

dem Ausdruck "Musica

Reservata" heımaß. In

zwei prachtvollen

Bildern ist in dem

erwähnten Münchener

Müelıch-Kodex die Vokal-

und Instrumentalkapelle

Lassos um 1560

festgehalten. In dem

Bildsockel sehen wır die

Namen verschiedener

älterer und jüngerer

Komponisten dieser Zeit

eingelassen, die damals

in München besonders

geschätzt waren. Unter

ihnen zum Beispiel

Cipriano de Rore, der

mit Lasso gewiß noch

persönlich in

Oberitalien bekannt

geworden ist. Andere

Quellen, wie etwa die

Münchener Chorbücher,

die Lasso selbst

schreiben ließ für seine

Kapelle, ergänzen den

Personenkreis. Endlich

aber wurde das Bild

jener bayerischen

Renaissance-Kapelle von

der älteren Münchener

Tradition mitbestımmt,

als deren Marksteine wir

den blinden Organisten

Conrad Paumann (1450

nach München berufen)

und Ludwig Senfl (1523

primus musicus intonator

der herzoglichen

Kapelle) kennen. Die

klanglichen Neuerungen

unter Lasso 1570-1590

sind nur auf dem

Hintergrund dieser

Münchener Lokaltradition

denkbar, die sich auf

das solide Handwerk des

Kontrapunkts und auf

humanistische

Gelehrsamkeit berief.

Von der Musik, die am

bayerischen Hof unter

Lasso geschätzt war,

soll unsere Platte einen

Eindruck aus vıer

Hauptgattungen

vermitteln. Es sind jene

vier Satztypen, die im

wesentlichen auch das

riesige Schaffen von

Lasso selbst (etwa 2000

Nummern) kennzeichnen;

wir unterscheiden je

nach der Sprachebene des

Textes: 1. die

lateinische Motette, 2.

das italienische

Madrigal, 3. die

französische Chanson und

4. den polyphonen

deutschen Liedsatz.

Prof.

Dr. Wolfgang

Boetticher

Motette · Madrigal ·

Chanson · Deutscher

Liedsatz

Im 16. Jahrhundert ist

die Motette die

wichtigste, fast immer

geistliche und

lateinisch textierte

mehrstimmige Form.

Gegenüber der

Meßkomposition, deren

Text feststand, konnte

der Musiker Worte und

Bilder aus den Psalmen,

Evangelien, Episteln der

Bibel, aber auch aus

freier neulateinischer

Dichtung wählen.

Manchmal benutzte man

für eine Stimme eine

gegebene Melodie (ın der

sogenannten

cantus-fırmus-Motette),

doch war das Ganze nicht

liedmäßig gegliedert,

sondern durchaus frei je

nach den einzelnen

Motiveintritten

fortgesponnen. Man

gliederte eine solche,

meist 4- bis 6stimmige

Motette in größere

Abschnitte (prırna pars,

secunda pars etc.). Ein

oft vertonter

Motettentext war O

sacrum convivium,

von dem Lasso selbst

einen 5stimmigen Satz

hinterlassen hat. Auf

unserer Platte erklingt

die Komposition Andrea

Gabrielis (um

1510-1586): deren

instrumentale Wiedergabe

läßt die Klangfülle und

erstaunliche Satzstrenge

dieser zu Venedig an der

Kirche San Marco

heimischen Kunst ahnen.

Naturlich ist die

Motette dieser Zeit

primär Chormusik, wenn

auch oft durch

ınstrumentales Ensemble

verstärkt. Lassos In

hora ultima zeigt

dies im glanzvollen

sechsstimmigen Verband.

Eine typische

Fest-motette Münchens.

die Lasso abseits von

seinen großen zyklischen

Motettenbüchern

entworfen hat und die

erst nach seinem Tode im

Druck erschienen ist.

Ihr ernst mahnender Ton

trifft sich mit Lassos Princeps

Marte potens,

Guilielmus,

ebenfalls ein posthumes

Stück. das zweifellos

als Huldigung für

Wilhelm V. gedacht war.

Der vierstimmige Satz

ist in neun kürzere

Abschnitte aufgeteilt,

um am Schluß sich

doppelchörig zu 8

Stimmen zu erweitern.

Die zweite Gattung. das

italienische Madrigal,

reicht von

höfisch-weltlicher

Musikpflege bis zu

exklusiv-religiöser

Musiksprache. Das

Madrigal für den

bayerischen Thronfolger

Wilhelm V. Al gran

Guilielmo

nostro steht in

Nachbarschaft zu der

vorgenannten

lateinischen Motette und

läßt erkennen, wie sich

diese Form dem

"Madrigal" (ursprünglich

von mandra = Herde,

daher: Hirtengesang) in

der späten Renaissance

genähert hat. Lassos

Huldigungs-madrigal für

Wilhelm V. ist in einem

sehr raren Pariser Druck

(erstautgelegt 1584)

enthalten, von dem sich

nur einzelne Stimmbücher

erhalten hatten. Erst

jüngst hat der Verfasser

dieses Artikels den Satz

mit neu aufgefundenen

Fragmenten ergänzen und

damit zum ersten Male

veröffentlichen können

(Ges. Ausg. Lasso, Neue

Folge, Bd. I. 1956).

Wahrscheinlich war der

äußere Anlaß für dieses

großartige "motettische"

Madrigal Lassos die

Thronbesteigung Wilhelms

V. im Jahre 1579. Von

älteren und jüngeren

Zeitgenossen, die am

Münchener Hof in hohem

Ansehen standen. ruhren

die übrigen Madrigale

her.

Alessandro Striggio (um

1535-1587).

Holkapellmeister zu

Mantua, schrieb die

Caccia (caccıa = Jagd),

ein in raschen Motiven

wırbelndes Madrigal (Il

gioco dı primiera).

Canzonetten„ also

ebenfalls in raschem

Silbenvonrag gehaltene,

heitere Madrigale sind

dıe vorliegenden Stücke

von Fallamero und

Ferrabosco. Deren

deutsche Abart, auch

deutsche Villanelle

(villanesca = bäuerlich)

genannt, also das

kurzhebige, vierzeilige

Tanzliedchen, wurde nach

1570 schnell berühtnt.

Von dem Hauptmeister

dieser Form, dem

Innsbrucker Hofmusikus

Jacob Regnart

(1540-1600), stammen

zwei Sätze (Venus, du

und dein Kind und

Nach meiner Lieb viel

hundert Knaben

trachten). Hierin

begegneten sich südlıche

Beweglichkeit und

tänzerische Freude mit

der schwerblütiegen

Anlage Regnarts, der wıe

Lasso eıgentlich

„Niederlander“ war, und

zwar an einem

deutschsprachigen Hof:

Innsbruck, das

künstlerisch seıt jeher

ın engem Austausch mit

München stand. Das

Renaissance-Madrigal

verflüchtigte sich aber

nicht nur in solchen

wirbelnden Canzonetten

und Vıllanellen. Fast

gleichzeitig (1575-1595)

verfärbte es die

weltliche Liebeslyrik

und den Weltschmerz ins

Religiöse, und es

entstehen die

"geistlichen Madrigale"

(madrigali spirituali),

von denen der Satz Sacro

tempio d'honor des

Giovanni Gabrieli

(Neffen des Andrea)

zeugt. Schon das ältere

Madrigal des Cipriano de

Rore verrät den dunklen

Glanz jenes reifenden

Madrigals am Ende einer

Epoche (O sonno o

della queta humida

ombrosa).

Die französische

Chanson, die Lasso mit

über hundert Sätzen

bedacht hat, ist auf

unserer Platte mit zwei

Proben vertreten (Si

le long tems und Un

aduocat...). Nicht

immer ist es der

plapperndfrivole

Vortrag, wie wir ihn aus

der (textlich oft

gewagten) Chanson der

französischen

Kleinmeister um 1550

kennen: Lasso überhöht

den witzigen Text

wiederum mit

motettischen Mitteln und

beseelt eine Kleinkunst,

für die ihm der

befreundete französische

Hof die Anregung

gestiftet hatte. Nicht

überhörbar ist der

besondere "gallische

Esprit", den man am

bayerischen Hof

bewunderte.

Von den deutschen

Liedsätzen polyphoner

Prägung sehen wir

einiges aus den Drucken

des unter Lasso

dienenden, früh

verstorbenen Belgiers

Ivo de Vento

festgehalten. Zuerst ein

strengeres

cantus-firmus-Lied, dann

ein feines Flechtwerk im

nur dreistimmigen Satz (Vor

etlich wenig Tagen),

endlich ein

villanellenähnlicher

Tanz. Lassos Beitrag Wie

lang, o Gott ist

seiner frühesten

Sammlung Deutscher

Lieder (1567) entnommen,

die er mit Vatter

unser im Himmelreich

eröffnet hatte und in

der er - der Münchener

Tradition eines L. Senfl

bewußt - das ältere

deutsche

cantus-firmus-Lied

wieder aufgriff und mit

den Farben seiner neuen

Sakralmotette

bereicherte.

Das Bild dieser

Mümchener Musik die dem

ordo ecclesiasticus und

dem ordo saecularis

untertan war, bliebe

unvollständig ohne einen

Blick auf die rein

instrumentale

Spielmusık. Deren

eınfachste Form waren

"Tanz" und

(beschleunigtdreihebiger)

,Nachtanz'. So dienten

Rondo und Saltarello

eines Tilman Susato als

Tischmusik.

Susato ein aus Köln

zugewanderter

Antwerpener

Musikverleger, der mit

Lasso in dessen

Jugendzeit befreundet

war, erfreute sich mit

solcher

,.Gebrauchsmusık“ an den

europäischen Höfen

besonderer

Wertschätzung. Ähnlich

ist der Aufzug

(eine Intrada) eines

anonymen Meisters. Aus

solch festlichen

Praeludien und dem

beschriebenen Tanzpaar

hat sich dann nach 1600

die Instrumentalsuıte

(Praeludium, Allemande,

Courante, Sarabande,

Gigue) entwickelt, die

ihren Hohepunkt mit

Johann Sebastian Bach

erreicht. Vorerst aber

spielte man nur paarige

Tanzgruppen, wie nach

dem Gesetz Schwer-Leicht

die Stücke Pavana -

Gaillarde.

Welch stolze Haltung

verraten die

gleichlautenden Tänze

alla ferrarese

(also am estensischen

Hof zu Ferrara

gebildeten Suitenteile)

in der Fassung des zu

Löwen wirkenden

Musikdruckers und

-sammlers P. Phalesius

(Phaleijs) und die

einzeine Allemande!

Die Allemande

(eigentlich „deutscher“

Tanz) hören wir hier

noch nach einer sehr

frühen Quelle (um 1550);

erst nach 1600 stieg sie

zum Modetanz auf und

verdrängte damit die

ältere "Pavana". Intime

Hausmusik ist das

Tanzpaar aus einer

süddeutschen Handschrift

für Laute und jenes

Programmstück über eine

Schlacht (Pavane „La

Bataille“). Dabei

sollte der für uns heute

ungewohnte schwirrende

und summende Klang der

Renaissance-Instrumente

nicht unbeachtet

bleiben: die alte Laute

(mit sechs- bis

siebenpaarig

angeordneten Saiten aus

Schafdarm, mächtigem

Korpus, beweglichen

Bünden aut der

Griffplatte), das

Krummhorn (mit

Doppelrohrblatt, das

jedoch über eine

Windkapsel angeblasen,

also nicht mit den

Lippen gefaßt wurde),

die Posaune (mit engerer

Röhre. auch in höherer

Lage gebräuchlich).

Gamben, Zinken.

Blockflöten, Pommer,

(Bomharten, d. h.

Schalmeien, bis zur

Baßgröße), Dulcian,

Spinett (auch

Spinettino) treten

hinzu. Zupf- und

Tasteninstrumente

spielte man aus einer

"Tabulatur", einer

Griffschrift in Ziffern

oder Buchstaben.

So wird in diesen

Klängen eine Welt

lebendig, die keineswegs

nur auf einen höfischen

Kreis beschränkt blieb.

Der städtische

Gemeinsinn und die

Spielleute,

„Bierfiedler“ haben

diese Musik mitgezeugt,

die in manch harmlosen

Tänzchen aber doch eine

besondere grandezza

verrät. Über allem aber

strahlte die

Sakralmotette den Odem

eines Genius aus, der in

der Künstlerschaft

Orlando di Lassos der

Münchener Hofkapelle

europäichen Rang

verlieh.

Prot.

Dr. Wolfgang

Boettucher

(Columbia C 91 108)

|

|