|

|

1 LP -

C 91 102 - (p) 1961

|

|

| 1 LP - 1

C 037-45 570 - (p) 1961 |

|

| HAMBURG

- Die frühe deutsche Oper am Gänsemarkt |

|

|

|

|

|

| Reinhard Keiser

(1674-1739) |

|

|

| "Der hochmüthige,

gestürtzte und wieder erhabene

Croesus" - (1730) |

28' 12" |

A

|

| -

Ouvertüre (Sinfonia) |

|

|

| - Chor: "Croesus

herrsche" |

|

|

| -

Arie des Croesus: "Prangt die

allerschönste Blume" |

|

|

| -

Bauernszene - Ritornello |

|

|

| -

Bauernszene - Tanzlied: "Kleine

Vöglein, die ihr springet" |

|

|

| - Bauernszene -

Rezitativ: "Seht, wie Herr Elcius

ist ein Politicus" |

|

|

| - Bauernszene - Arie

mit Chor: "Mein Kätchen ist ein

Mädchen" |

|

|

| - Ballett von Bauren

und Baurenkindern" |

|

|

| - Duett Orsanes -

Eliates: "Ich sä' auf wilde Wellen" |

|

|

| - Arie der Elmira:

"Ihr stummen Fische" |

|

|

| - Szene des Croesus:

"Götter, übt Barmherzigkeit" |

|

|

Hermann Prey -

Croesus, Bariton | Lisa Otto -

Elmira, sopran | Manfred Schmidt

- Orsanes, Tenot | Theo Adam -

Eliates, Baß

|

|

|

| Karl-Ernst

Mercker - Elcius, Tenor | Ursula

Schirrmacher - Bauerkund, Sopran |

|

|

Eugen

Müller-Dombois, Laute | Heinz

Friedrich Hartig, Cembalo

|

|

|

Ein Kinderchor |

Die Berliner Philharmoniker |

Wilhelm Brückner-Rüggeberg,

Dirigent

|

|

|

| Johann Mattheson

(1681-1764) |

|

|

| "Boris

Goudenow" oder Der durch

Verschlagenheit erlangte Trohn

- Drama per Musica (1710) |

10' 14" |

B1

|

| - Szene mit Chor und

Irina: "Hochbeglückte Zeiten" |

|

|

| - Arie des Boris:

"Empor! Empor! soll mein steter

Wahispruch bleiben" |

|

|

| - Arie des Iwan:

"Vorrei scordarmi del Idol mio" |

|

|

| - Chor der alten

Männer und Kinder: "Schau Boris uns

in Gnaden an" |

|

|

Theo Adam -

Boris, Baß | Manfred Schmidt -

Iwan, Tenor | Marlies Siemeling

- Irina, Sopran

|

|

|

Eugen

Müller-Dombois, Laute | Heinz

Friedrich Hartig, Cembalo |

Irmgard und Fritz Helmis, Harfen

|

|

|

| Günther

Arndt-Chor | Die Berliner

Philharmoniker | Wilhelm

Brückner-Rüggeberg, Dirigent |

|

|

| Georg Philipp Telemann

(1681-1767) |

|

|

| "Pimpinone"

oder Die Ungleiche Heirat -

Ein lustiges Zwischenspiel |

5' 10" |

B2

|

| - Rezitativ und

Duett Vespetta - Pimpinone: "Was

aber denkt ihr nun zu tun? - Mein

Herz, erfreut sich in der Brust!" |

|

|

Herbert Brauer -

Pimpinone, Bariton | Shige Yano -

Vespetta, Sopran

|

|

|

| Eugen

Müller-Dombois, Laute | Heinz

Friedrich Hartig, Cembalo |

Eberhard Finke, Violoncello |

|

|

| Die Berliner

Philharmoniker | Wilhelm

Brückner-Rüggeberg, Dirigent |

|

|

| Georg Friedrich Händel

(1685-1759) |

|

|

"Der

in Kronen erlangte Glückswechsel"

oder Almira, Königin in Kastilien

- (1705)

|

5' 10" |

B3

|

-

Ballettmusik: Courante · Bourrèe ·

Menuet · Rigaudon · Rondeau ·

Chaconne · Saraband

|

|

|

| Eugen

Müller-Dombois,

Laute | Heinz

Friedrich Hartig,

Cembalo | Irmgard

und Fritz Helmis,

Harfen

|

|

|

| Die

Berliner

Philharmoniker |

Wilhelm

Brückner-Rüggeberg,

Dirigent

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Interpreters (see

above).

|

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

- |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Fritz

Ganss / Gerd Berg / Christfried

Bickenbach / Horst Lindner |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Columbia

- C 91 102 - (1 LP) - durata 48'

46" - (p) 1961 - Analogico |

|

|

Altre edizioni

LP

|

|

EMI

Electrola - 1 C 037-45 570 - (1

LP) - durata 48' 46" - (p) 1961 -

Analogico |

|

|

Edizioni CD |

|

- |

|

|

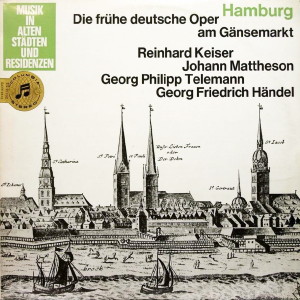

Cover |

|

Hamburg

(2. Hälfte 18. Jahrhundert) -

Kupferstich von Hoemann.

Privatsammlung, Leverkusen

|

|

|

|

|

Die

frühe deutsche Oper am

Gänsemarkt zu Hamburg

Die Hamburger Oper am

Gänsemarkt war eine vom

Bürgertum getragene

Volksoper.

Kunstbeflissene Bürger

riefen in der Hansestadt

die erste selbständige

deutsche Oper ins Leben

- Jahrzehnte vor

Lessings Wirken in

Hamburg und seinem

Entwurf eines deutschen

Nationaltheaters,

Dank der klugen

Neutralitätspolitik

seiner Stadtväter hatte

sich Hamburg aus den

Wirren einer Deutschland

schwer heimsuchenden

Zeit herauszuhalten

vermocht. Selbst der

Dreißigjährige Krieg,

dessen Wogen bis an die

Mauern der Stadt

brandeten, gefährdete

das blühende

Wirtschaftsleben des

Stadtstaates nicht

ernshaft. Ein mächtiges,

wohlhabendes Bürgertum

wußte sich inmitten des

in kleine Feudalstaaten

zerrissenen Deutschland

eine Sonderexistenz zu

bewahrem. Nirgends boten

sich günstigere

Voraussetzungen für eine

betont bürgerliche

Kunstpflege. Kein

fürstlicher Souverän,

sondern der Kaufmann und

Ratsherr Gerhard Schott

war es, der hier im

Jahre 1678 ein

Opernunternehmen

gründete, dessen Ruhm

bald über Hamburgs

Grenzen strahlte.

Mit dem Paradiesspiel

"Adam und Eva oder der

erschaffene, gefallene

und wiederaufgerichtete

Mensch", zu dem der

Heinrich Schütz-Schüler

Johann Theile die Musik

beisteuerte, wurde das

Haus am Gänsemarkt

eröffnet. Um dem Argwohn

der Geistlichkeit

gegenüber der hier und

dort als heidnisch

verschrieenen

Kunstgattung zu

begegnen, bevorzugte man

in den ersten Jahren

biblische Stoffe - "Die

Geburt Christi",

"Esther" oder "Kain und

Abel". Bald jedoch

wurden diese Sujets

durch historische,

mythologische und

pastorale Libretti in

den Hintergrund

gedrängt. Eine für die

Hamburger Oper typische

Note wahrte man in der

Vorliebe für lokal

gebundene stoffe, für

farbige, satirische

Sittenbilder oder

fesselnde Begebenheiten

aus der Hamburger

Geschichte. Das

abenteuerliche Schicksal

der Seeräuber

Störtebecker und Joedge

Michaels gestaltete ein

Sänger der Hamburger

Oper namens Hotter in

einem von Reinhard

Keiser vertonter

Libretto. Typisch für

die Volkskunst in

Hamburg ist schließlich

auch die gegen 1700

aufgeführte Oper "Der

Hamburger Jahr-Markt".

Das vorwiegend von

materiellen Trieben

bestimmte Leben der

Bewohner des

"Kaiser-Hoffs" - einst

Hamnurgs größter Gasthof

- diente hier dem

Librettisten Johann

Philipp Praetorius als

Zielschelbe einer

treffenden Satire. In

den aus dem alltöglichen

Leben gegriffenen

Gestalten des

kapitalkräftigen,

einfältigen

"Gerne-Groß", des

gewissenlosen,

geldgierigen

Hausknechtes Lucas oder

der leichtlebigen

Wirtstochter Capricciosa

hielt der berühmte

Librettist de, Hamburger

Opernpublikum einen -

nichts beschönigenden -

Spiegel vor. An den

lebendig gezeichneten

Lokaltypen und dem oft

saftigen Realismus

mochten sich die

Hamburger Bürger

dessenungeachtet immer

wieder ergötzt haben.

In der Stoffwahl, aber

auch im Aufführungsstil

frönte man in der Oper

am Gänsemarkt dem

Geschmack eines

Publikums, das

verschiedenste soziale

Schichten erfaßte: der

nach sensationen

gierenden Schaulust.

Hinrichtungen auf

offener Szene, bei denen

Blut aus Schweinsblasen

über die Bühne floß,

waren freilich auch dem

Theater Shakespeares

nicht fremd.

Einespezifisch

volkstümliche Note

wahrte die Hamburger

Oper in der

detaillierten Ausmalung

solcher "Hauptund

Staatsaktionen" in

gleicher Weise wie in

der Vorliebe für

artistische Vlownerien,

recht derbe Possen und

zotige Späße. Als

beispielsweise im Kahre

1716 Johann David

Heinichens Opera seria

"Mario" in Hamburg über

die Bühne ging, fügte

man gänzlich unmotiviert

einen "Tanz alter Weiber

mit Branntweinflaschen"

ein. Eine regelrechte

Artistenszene findet

sich in Johann Philipp

Kriegers Oper "Pyramus

und Thisbe".

Die Hamburger Oper am

Gänsemarkt war in einer

Zeit nationaler

Überfremdung deutlich

national gerichtet.

Offen nahm sie für die

bürgerliche Kultur

Partei. Scharf geißelte

man das Hofleben, so in

der Oper "Thalestris"

das lächerliche Gebaren

eines "galant homme",

der kritiklos jede

französische Mode

nachäfft. Besonders die

organisch in die

Handlung eingefügte,

nirgendwo

schablonenhafte

"komische Person", die

in keiner Oper fehlen

durfte, diente

wiederholt als

Sprachrohr einer

nationalen, bürgerlichen

Gesinnung.

Die Hamburger Oper am

Gänsemarkt bewahrte sich

innerhalb der

frühdeutschen Oper in

mancher Hinsucht eine

Sonderstellung. Im

Gegensatz zu

Opernbetrieben an großen

Residenzen und an

Duodezfürstenhöfen wurde

in der Hansestadt

jahrzehntelang durchweg

in deutscher Sprache

gesungen. In einer

stadt, in der sich

damals sogar Predigten

und

Gerichtsverhandlungen

des niederdeutschen

Dialekts bedienten,

bekannte man sich auch

in der Oper zum

heimatlichen

sprachlichen Idiom.

anfangs freilich blieb

der Dialekt

ausschließlich der

"komischen Person"

vorbehalten. Bald jedoch

ging man dazu über, in

manche Opern gröére

Dialektszenen

einzufügen. Zusammen mit

den verbreiteten

Volksszenen - den

farbigen

Ausrufer-Szenen, den

Auftritten von Soldaten,

betrunkenen Bauern,

Handwerkern oder

Bergleuten - kamen diese

Dialektszenen dem

Geschmack des

vielschichtigen

Publikums entgegen. Daß

die Bergwerksszene in

Georg Philipp Telemanns

"Adelheid" einer

Venezianischen Oper

nachgebildet war,

unterstreicht deutlich,

welch enge Beziehungen

zwischen der Hamburger

Oper und der Oper in

Venedig bestanden. Ein

bezeichnendes Licht

fällt dabei auf die Oper

am Gänsemarkt: es war

eben die jedermann

zugängliche, oft

volkstümliche

Venezianische Oper, zu

der sich hier und

anderswo mancherlei

Fäden knüpfen.

Genau sechs Jahrzehnte

lang konnte sich die

Hamburger Oper, die

anfangs heftig von der

Geislichkeit befehdet

wirde, am Leben halten.

Geldmittel, die

finanzkräftige Bürger

der Stadt zur Verfügung

stellten, ermöglichten

eine Ausstattungspracht,

die sich durchaus mit

dem Aufwand an großen

Hofopern messen konnte.

Textdichter wie Lucas

von Bostel, Christian

Postel, Heinrich

elmenhorst, Christian

Hunold oder Bartholt

Feind sorgten für

Libretti, die ein

bemerkenswertes Niveau

aufwiesen. Besondere

Beachtung verdient

jedoch die Tatsache, daß

die junge Oper in

Hamburg einige

erstrangige Komponisten

in die Hansestadt zu

ziehen vermochte. Der

Schütz-Schüler Johann

Theile, der

Geigenvirtuose Nicolaus

Adam Strungk, der

treffliche Liedmeister

Johann Wolfgang Franck

und der in Hamburg auch

als Arzt praktizierende

Johann Philipp Förtsch

traten in den ersten

Jahren hervor. Mit

Johann Sigismund Kusser

kam dann ein glänzender

Organisator und

unermüdlicher

Orchesterzieher an die

Hamburger Bühne.

Unlösbar ist das

Schicksal der Oper am

Gänsemarkt mit der

Persönlichkeit Reinhard

Keisers verknüpft, des

aus Sachsen gebürtigen

"Klassiker der

frühdeutschen Oper".

Zwar stellten auch Georg

Philipp Telemann, der

vielseitige Mattheson

und der junge Händel ihr

Können in den Dienst der

Hamburger Oper. Reinhard

Keiser ist es in erster

Linie zu danken, daß die

Oper am Gänsemarkt für

längere Zeit hohes

Ansehen genoß. Den

Niedergang des

Operninstituts, dessen

Leitung ihm einige Jahre

anvertraut war, konnte

er freilich nicht

verhindern. Hellmuth

Christian Wolff, der

beste Kenner der

Geschichte der Hamburger

Oper, sieht in der neuen

rationalistischen

Geisteshaltung, die

alles Unnatürliche

konsequent ablehnte, die

wesentlichste Ursache

für diese Entwicklung;

ein Chronist des 18.

Jahrhunderts gibt dem

über handnehmenden

Geschäftsgeist der

Hamburger die Schuld.

Kurzum - im Jahre 1738

mußte die Oper am

Gänsemarkt ihre Pforten

schliessen. Zwölf Jahre

später wurde das Haus

auf Abbruch verkauft. In

Gastspielen dder

Mingottischen

Operngesellschaft, im

Reithaus nahe am

Stadtwall, dominierte

fortan auch in Hamburg

die italienische Oper.

Hans

Christoph Worbs

Komponisten der Oper

am Gänsemarkt

Das abenteuerliche Leben

des hochbegabten

Reinhard Keiser ist aufs

engste mit der

Geschichte der

frühdeutschen Oper

vrknüpft. 1674 zu

Teuchern bei Weißenfels

geboren, ging der

ehemalige Leipziger

Thomaner im Alter von 18

Jahren nach

Braunschweig, wo er

neben seinem Gönner

Johann Sigismund Kusser

seine ersten

Opernerfolge errang. Die

Hauptstätte seines

langjährigen Wirkens

wurde die Hamburger Oper

am Gänsemarkt. Keiser

war auch einige Jahre

dänischer

Hofkapellmeister und vor

seinem Tode im Jahre

1739 Kantor am Hamburger

Dom. Noch 1773 rühmte

Johann Adolf scheibe den

einst mit reichen ehren

Bedachten als das

"vielleicht größte

Originalgenie, das

Deutschland jemais

hervorgebracht" habe.

Johann Mattheson gilt

als eine der

fesselndsten

Musikerpersönlichkeiten

der damaligen Zeit. 1681

in Hamnurg geboren, 1764

daselbst gestorben,

machte sich der

selsteitle, geschäftige

Meister nicht nur als

Komponist, als Sänger

und Cembalist einen

geachteten Namen. Der

vielseitig gebildete

Musiker, der bereits mit

neuen Jahren juristische

Vorlesungen hörte, stand

als Legationsrat auch

jahrelang erfolgreich im

diplomatischen Dienst.

Uberragende Bedeutung

gewann vor allem der

Musikschriftsteller

Mattheson. Von seinen

zahlreichen

Publikationen seien sein

theoretisches Hauptwerk

"Der vollkommene

Capellmeister", die

erste deutsche

musikalische

Monatsschrift "Critica

musica" und die

"Grundlage einer

Enrenpforte", eine

bedeutsame Sammlung von

Musikerbiographien,

genannt.

Im Jahre 1681 in

Magdeburg geboren, bezog

Georg Philipp Telemann

wie Händel anfangs zum

Studium der Rechte die

Universität. Die

Berufung zur Musik

setzte sich jedoch

erfolgreich durch.

Leipzig, Sorau, Eisenach

und Frankfurt am Main

waren die Hauptstätten

seines Wirkens, bis er

im Jahre 1721, bereits

auf der Höhe seines

Ruhms, in Hamburg als

Musikdirektor der fünf

Hauptkirchen eine

Lebensstellung fand.

Telemann, im Jahre 1767

in Hamburg gestorben,

Zeitgenosse Johann

Sebastian Bachs,

vertritt weit mehr als

der Thomaskantor den Typ

des modernen, aus seiner

beruflichen Isolierung

herausstrebenden

Künstlers. Als Leiter

eines studentischen

Collegium musicum in

Leipzig, der Frankfurter

Konzerte im

Frauensteinschen Palais

am Römerberg oder der

ebenfalls bürgerlichen

Konzerte im Hamburger

Drilljaussaal drängte es

ihn jederzeit in die

breite Öffntlichkeit.

Mit 18 Jahren kam Georg

Friedrich Händel aus

seiner Geburtsstadt

Halle nach Hamburg.

Schnell stieg er hier

vom Orchestergeiger zum

Cembalisten und

geachteten Komponisten

auf. Von seinen vier

Opern, die damals über

die Bühne der Hamburger

Oper gingen, hat sich

allein die "Almira"

erhalten. Händel, dessen

späteres Opernschaffen

in Italien und England

ungemein fruchtbas war,

debütierte mit diesem

erfolgreichen Werk im

Jahre 1705 als

Opernkomponist.

H. C.

W.

Aus der Blütezeit der

Hamburger Oper

Unter Reinhard Keisers

für die Bühne am

Gänsmarkt komponierten

Opern genoß der

"Croesus" besondere

Popularität. Zwanzig

Jahre nach der ersten

Aufführung des Werkes,

vier Jahre, nachdem as

im Still der Hamburger

Lokalsingspiele köstlich

parodiert worden war,

legte Keiser im Jahre

1730 eine zweite Fassung

dieser Oper vor. Die von

Lucas von Bostel

bearbeitete Geschichte

des reichen, hochmütigen

Lydierkönigs, der sich,

vom Perserkönig Cyrus

besiegt, plötzlich der

Vegänglichkeit aller

irdischen Macht bewußt

wird, war in Hamburg

"jederzeit mit

ungemeinem beyfall

aufgeführet worden".

Lucas von Bostel hatte

sein Libretto an eine

italienische Oper

Niccolo Minatos

angelehnt.

Bezeichnenderweise

stehen bei ihm die

komischen Szenen weit

stärker im Vordergrund

des Geschehens als bei

Minato: auch im

"Croesus" wußte der

Hamburger Librettist dem

Geschmack seiner

Landsleute Rechnung zu

tragen.

In Trompetenglanz

getaucht sind die

"italienische" Ouverture

und der Einleitungschor

der Oper. Die Verwendung

des Zuffolo, einer

Oktavflöte, läßt Keisers

Streben nach klanglicher

Vielfalt erkennen. In

der

idyllisch-genrehaften

Bauernszene begegnet uns

ein für die Hamburger

Oper typisches

Volksbild. Gleichwohl

hat Hellmuth Christian

Wolff nachgewiesen, daß

gerade diese reizende

Szene fremden Vorlagen

verpflichtet ist.

Schalmei und Sackpfeife

(die Keiser im Orchester

durch Oboen, Fagotte,

Violoncelli und

Kontrabaß nachahmt)

hatte schon Minato in

seinem "Creso" als

instrumentale Begleitung

auf der Bühne

vorgeschrieben. Das

Duett "Kleine Vöglein"

erinnert in seiner

synkopischen Thythmik an

englische Volksmusik. Im

Gegensatz zu dem

leidenschaftlich

bewegten Duett "Ich sä'

auf wilde Wellen" ist

die von Geigen- und

Bratschenklängen

umwobene Arie der

fischenden Elmira in

stimmungsreiche Poesie

getaucht. Vielleicht war

hier eine Stelle in

Lullys "Armide" (1686)

Keisers Vorbild. Einen

Hähepunkt der Oper

gestaltete Keiser in dem

ergreifenden Klagegesang

des besiegten

Lydierkönigs. Croesus'

selbstsichere

Unberk+mmertheit

(musikalisch gespiegelt

in seiner Menuett-arie

"Prangt die

allerschönste Blume")

hat sich als eitler Trug

erwiesen. Unter Zulauf

einer schaulustigen

Menge wird der König nun

zum Scheiterhaufen

geführt. angesichts

seines Todes fleht er

noch einmal um

Barmherzigkeit. Für die

bemerkenswert frei

geformte Szene "Götter,

übt Barmherzigkeit" hat

sich Keiser (worauf

Heinz Becker in dem

Keiser-artikel der

Enzyklipädie "Musik in

Geschichte und

Gegenwart" hinweist) die

in der Oper einzig hier

verwandte Tonart es-dur

aufgespart.

In dem von ihm selbst

verfaßten Textbuch zu

dem dreiaktigen "Drama

per musica" "Boris

Goudenow" schildert

Mattheson, wie Boris

durch Verschlagenheit

auf den Zarenthorn

gelangt, wie seine

Rechnung, als

uneigennütziger Retter

des Vaterlandes gefeiert

zu werden, wunschgemäß

aufgeht. Freilich nur

zum Schein erklärt der

machthungrige Boris, mit

seiner Schwester Irina

sein Leben friedvoll im

Kloster zu beschließen.

Das Volk will den

Zarenthron nicht länger

verwaist sehen. Eine

"Menge alter

graubärtiger Männer in

schwartz gekleidet" und

ein "Haufe junger Kinder

in weiss" ziehen vor dem

Kloster auf. In einem

von kühner Harmonik

bestimmten Wechselgesang

wenden sie sich mit der

inbrünstigen Bitte an

Boris, das Land nicht

länger im Stich zu

lassen (Chor der alten

Männer und Kinder "Schau

Boris uns in Gnaden

an"), Nun sieht Boris

den Augenblick für

gekommen, das Szepter

anzunehmen. Mattheson

hat in seine 1710

komponierte, an

Chorszenen ungewöhnlich

reiche Oper auch eine

Anzahl italienischer

Arien eingelegt. Wie er

im Vorwort seiner Oper

schreibt, wollte er

hiermit der "Mode"

entgegenkommen.

Gleichzeitig jedoch gab

er auch zu verstehen,

daß "die Italienische

Sprache der Musique sehr

geneigt" sei.

Georg Philipp Telemanns

Intermezzo "Die

ungleiche Heyrath

zwischen Vespetta und

Pimpinone", die

Geschichte von einem

reichen Hagestolz und

dessen gewitztem

Kammermädchen, erinnert

in seinem Sujet an

Pergolesis acht Jahre

später entstandene "La

serva padrona". Auch die

treffende musikalische

Charakteristik, die

Vorliebe für

schlagkräftige, sich oft

wiederholende Motive

verbindet Telemanns

Intermezzo mit

Pergolesis genialem

kleinen Werk. - In dem

köstlichen Duett "Mein

Herz erfreut sich in der

Brust" greift Vespetta

immer wieder die

musikalischen Motive

auf, die vorher

Pimpinone übertragen

sind. Allem anschein

nach geht sie auf die

Wünsche des Hagestolzes

ein, zeigt dann aber in

a parte (beseite) Reden

ihr wahres Gesicht.

In dem jungen Georg

Friedrich Händel, der im

Jahre 1703 nach Hamburg

kam, erwuchs Reinhard

Keiser bald ein

beachtlicher

Nebenbuhler. Etwa

zwanzigmal ging 1705

seine erste Oper

"Almira" über die Bühne.

Freilich mochte zu

diesem großen Erfolg das

dem aufgeklärten

Bürgertum Hamburgs

durchaus zeitgemäß

erscheinende Libretto

Friedrich Christian

Feustkings beigetragen

haben, in dem die

verstohlene Liebe der

Königin Almira zu dem

ihr keineswegs

ebenbürtigen Fernando

Mittelpunkt der

Haundlung ist. Aus der

umfangreichen

Ballettmusik dieser Oper

verdient die Sarabande

besondere Beachtung.

Einige Jahre später hat

Händel die erste Periode

dieses Tanzes fast

unverändert in seinem

"Trionfo del Tempo" und

dem berühmten

Klagegesang "Lascia ch'

io pianga" der Oper

"Rinaldo" wieder

aufgegriffen.

H. C.

W.

Von der "schönen

Conradin" und andere

Gesangssternen am

Hamburger Gänsemarkt

"Ella canta come una

tedesca" (sie singt wie

eine Deutsche) hieß es

noch um 1765 beim Debüt

der nachmals gefeierten

Primadonna Friedrichs

ses Großen, Gertrud

Elisabeth Schmelling,

der "Mara". Dieser

bittere Ausspruch läßt

die deutsche

Gesangskunst jener Zeit

in einem so trüben

Lichte erscheinen, daß

man sich fragt, wie denn

überhaupt ein

Unternehmen gleich der

deutschen Oper am

Gänsemarkt volle sechzig

Jahre hindurch (1678 bis

1738) bestehen konnte.

Zunächst mag denn wohl

auch in Hamburg recht

norddeutsch-temperiert,

im schlichten

Kantorenstil Oper

gesungen worden sein.

Aus der reichen Praxis

der Kirchenmusik

allerdings wuchsen der

Bühne Kräfte zu, deren

Fähigkeiten nicht zu

niedrig eingeschätzt

werden dürfen. So ließ

sich 1667 Laspar Förster

der Jüngere, der

weitgereiste Danziger

Kapellmeister, in

Weckmanns berühmtem

Collegium musicum

vernehmen, und Mattheson

schreibt darüber in der

"Ehrenpforte", seine

Stimme sei "im Saal wie

ein Stiller, angenehmer

Sub-Baß zu hören

gewesen, außer dem Saal

aber als eine Posaune".

Mit dem Auftreten

Kussers, der die

"Italiänische Sing-Art"

einführte, wird das

Niveau der Aufführungen

merklich angestiegen

sein. Auch die "ältesten

Sänger mußten wieder

Schüler werden" und in

regelmäßigen Proben, vom

Kapellmeister

genauestens instruiert,

ihre Partien gründlich

studieren. Die

wachsenden Ansprüche der

Komponisten an die

Kehlfertigkeit der

Hamburger Sänger lassen

sich aus den noch

erhaltenen Partituren

leicht herauslesen. Daß

mit zunehmendem Können

jedoch auch die

Gagenforderungen der

begehrteren Akteure

sprunghaft in die Höhe

kletterten, ist eine

Tatsache, die den

Theaterdirektoren von

jeher vertraut war und

ist. Blanke tausend

Taler erhielten

schlioßlich die

berühmtesten Mitglieder

des Ensembles.

Während man sich in der

Hansestadt dem

triumphalen Ansturm der

Kastraten auf die

europäischen Opernbühnen

lange Zeit erfolgreich

zu widersetzen wußte,

waren die Falsettisten

eine vertraute

Erscheinung in den

Kirchen und auf der

Szene. Der junge Georg

Kaspar Schürmann erwarb

am Gänsemarkt als

Altfalsettist erste

Opernerfahrung;

besonders gerühmt aber

wird die "zärtliche und

natürliche Stimme" des

englischen Altisten John

Abell, der mehrfach in

Hamburg gastierte.

Mattheson, der bereits

neunjährig im "Aeneas"

auf der Bühne gestanden

hatte, soll nach der

Mutation noch

Sopranpartien "in der

Fistel" gesungen haben.

Bis zum Jahre 1705 (die

ketzten acht Jahre in

tragenden Tenorrollen)

war er eine der

Hauptstützen der

Operntruppe und wurde

als Sänger wie als

Darsteller gleichermaßen

geschätzt. In Händels

"Almira" und "Nero" trat

er zum letzten Mal

singend vor das

Hamburger Publikum. Mit

einer "wohlklingenden,

elastisch-weichen"

Tenorstimme begabt,

begann auch Johann adolf

Hasse seine steile

Karriere als Opernsänger

in Hamburg.

Im Gegensatz zu den

Italienern, die vor

allem die hohen Stimmen

bevorzugten, wurden in

den Hamburger Opern die

Bässe mit dankbaren

Aufgaben bedacht. Häufig

wird der virtuose und

"angenehme Bassist"

Johann Gottfried

Riemschneider erwähnt.

Er stammte aus Halle und

war ein Jugendfreund

Händels, dem er 1729

vorübergehend nach

London folgte. Er galt

allgemein als besonders

sattelfester

Konzertsänger, auf der

Bühne bewährte er sich

im seriösen wie im

komischen Fach und wurde

1739 (nach der auflösung

der Oper) Kantor an

Hamburger Dom. Sechs

Jahre lang wirkte neben

ihm der spätere

Vizekapellmeister in

Weißenfels, Gottfried

Grünewald, als

stimmgewaltiger Bassist.

In seiner wohl für

Hamburg geschriebenen

Oper "Germanicus" sang

er selbst die

Titelrolle.

Die ungeteilte Sympathie

des Hamburger

Theaterpublikums galt

zweifellos den Komikern,

die in mannigfacher, oft

lokal-gefärbter

Abwandlung der

altvertrauten Figur des

"Pickelherings" in der

Gestalt einfältiger

Diener, Boten, Soldaten,

als Bucklige und

Stotterer ihre derben

Späße trieben. Auch die

Kupplerinnen und

komischen Alten wurden

nach venezanischem

Vorbild von Männern

dargestellt. Ein

Monsieur Buchhöfer, des

als Bzffotenor und

grotesker Tänzer der

Hamnurger Truppe ständig

angehörte, erfreute sich

solcher Beliebtheit, daß

eigens seinetwegen eine

Croesus-Parodie erschien

mit dem Titel:

Buchhöfer / Der stumme

Printz Atis /

In

einem / Intermezzo / Auf

dem / Hamburger /

Schau-Platze /

vorgestellet / Im Jahre

1726

(Musik von Reinhard

Keiser)

In den komischen

Intermezzi der späteren

Jahre, vor allem in

denen Telemanns,

brillierten "Mad. Monjo

die Jüngere" und der

bereits erwähnte "Ms.

Riemschneider" sowie

"die berühmten Acteurs

Ms. und Mad. Denner".

Was aber wäre eine Bühne

ohne den Liebreiz, ohne

die Launen und

Slandälchen der

Primadonnen. Freilich -

den Liebreiz ausgenommen

- konnten sich die

Hamburger Damen hier

wohl kaum mit den

Italienerinnen messen,

auch mögen ihnen die

"Trillerchen und

Cadenzen" nicht gar so

geschmeidig aus der

Kehle gehüpft sein wie

etwa einer Faustina

Hasse-Bordoni oder der

hitzigen Francesca

Cuzzoni, die selbst

einem Händel zu schaffen

machte. Immerhin

vermochte zum Beispiel

die jugebdliche Barbara

Oldenburg durch die

"bezaubernde Anmut und

Innigkeit wie

entzükkende Reinheit des

Vortrags" das Herz ihres

späteren Gatten Reinhard

Keiser nachdrücklich zu

rühren, und als die

"schöne Demoiselle

Conradini" - eine

Schülerin Matthesons mit

einer exzeptionell

umfangreichen

sopranstimme - sich 1711

mit dem Grafen Gruzewska

vermählte und nach

Berlin davonging, da war

das "für die Direction

ein herber Schlag", und

nur Madame Keyser gelang

es, ihr Andenken weniger

fühlbar zu machen.

Der Vollständigkeit

halber sollen noch die

Damen Schober und

Rischmüller, der Tenor

Dreyer und Hotter (der

Librettist des

"Störtebecker" 1701)

erwähnt sein, lauter

Namen, deren Nennung

nichts von der

flüchtigen Kunst ihrer

Träger heraufbeschwört -

immerwährendes Schicksal

aller Komödianten!

Mit dem beginnenden 18.

Jahrhundert dürfte auch

im Theater am Gänsemarkt

der brillante

Kunstgesang

italienischer Provenienz

vorgeherrscht haben. Die

Freude an blitzenden

Koloraturen und

Verzierung aller Art,

dieser spielerische Hang

zu improvisierter,

affekthaft gesteigerter

Auszierung der

allbeherrschenden

Gesangsmelodie, das

alles gehört ebenso gut

zur hochbarocken Oper

wie die perspektivische

illusion der tiefen,

dreifach hintereinander

gestaffelten

Kulissenbühne, wie die

raffinierten

Lichteffekte und der

Laterna-magica-Zauber

auf den Prospekten, die

verblüffenden

Verwandlungen und

schwebenden Wunder der

Flugmaschinen -

Illusionswirkungen, wie

sie nur der Phantasie

eines barocken Künstlers

vom Format eines Johann

Oswald Harms entspringen

konnten. Dazu gehörten

aber auch die

großflächigen, heftigen,

pathetischen aktionen

der Darsteller, die

wehenden Schleppen und

Schleier, die engen

Corsagen und

weitfallenden Röcke der

Damen mit den

hochaufgetürmten

Frisuren (Fontange), die

"römischen Justaucorps"

der männlichen Helden

und Götter mit wakkenden

Federbüschen auf Helmen

und Hüten, dazu gehörte

schließlich die ganze

Menagerie der Tiere,

Fabelwesen und Ungeheur,

die groteske Erscheinung

und die Masken der

komischen Personen.

Das Beispiel immer

häufiger auftauchender

italienischer

Gesangsvirtuosen blieb

gewiß nicht ohne einfluß

auf den Stil der

einheimischen Sänger. So

wird von dem

nachhaltigen Erfolg des

Antonio Campioli in der

neuen Oper "Die

Hamburger Schlachtzeit"

berichtet. Campioli war

einer der bedeutendsten

Altkastraten seiner Zeit

und ein ebenso

hervorragender, später

unter Lotti in Dresden

wirkender Lehrer. auch

der deutschstämmige

Kastrat Cajetan

Berenstadt wird auf

seiner Reise nach

London, wo er unter

Händels Leitung im

"Flavio", "Ottone" und

"Julius Cäser" (1724)

sang, in Hamburg Station

gemacht haben.

In den zahlreichen

volkstümlichen Szenen

der Hamburger Oper mit

ihrem stark liedhaften

Einschlag aber wurde ein

Ton angeschlagen, den

die Italiener, die der

Opernbühne "mitreißen,

begeistern, erschütten"

wollten, nicht kannten.

Eher läßt sich in den

lieblichen Airs der

Franzosen eine Parallele

suchen. Vielleicht lag

hier eine der Wurzeln

elnes wieder

aufblühenden,

eigenständigen deutschen

Gesangsstils, und es

sollte nicht lange mehr

währen, daß der Satz

"Ella canta come una

tedesca" seine

Bitterkeit völlig

verlor.

Gerd

Berg

(Columbia C 91 102)

|

|