|

|

1 LP -

33QCX 10381 - (p) 1960

|

|

| 1 LP -

33CX 1727 - (p) 12/1960 |

|

| 1 LP -

35732 - (p) 1960 |

|

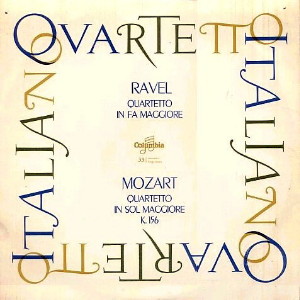

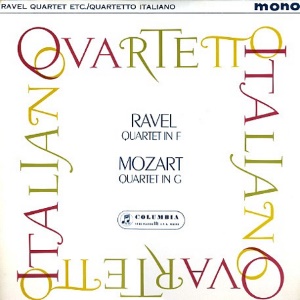

| Maurice

RAVEL (1875-1937) |

|

|

|

| Quartetto in fa

maggiore |

|

30' 54" |

|

| -

Allegro moderato |

9' 09" |

|

|

| -

Assai vivo |

6' 50" |

|

|

-

Molto lento

|

9' 09" |

|

|

|

|

|

|

| -

Vivo e agitato |

5' 46" |

|

|

|

|

|

|

| Wolfgang

Amadeus MOZART

(1756-1791) |

|

|

|

| Quartetto

in sol maggiore, K. 156 |

|

15' 12" |

|

| - Presto |

3' 20" |

|

|

| - Adagio |

7' 18" |

|

|

| - Minuetto

e Trio |

4' 34" |

|

|

|

|

|

|

| QUARTETTO

ITALIANO |

|

| - Paolo

Borciani, violino I |

|

| - Elisa Pegreffi,

violino II |

|

| - Piero Farulli,

viola |

|

| - Franco Rossi,

violoncello |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Milano

(Italia) - novembre 1959 |

|

|

Registrazione: live /

studio |

|

studio |

|

|

Producer / Engineer |

|

- |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Columbia

(Italia) - 33QCX 10381 - (1 LP) -

durata 46' 06" - (p) 1960 - Mono

Columbia (United Kingdom) - 33CX

1727 - durata 46' 06" - (p) 1960 -

Mono

Angel Records (USA) - 35732 -

durata 46' 06" - (p) 1960 - Mono

|

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

|

Il Presente

Quartetto fa parte di una

collana di sei, composti da

Mozart

durante il suo terzo viaggio in

Italia; viaggio che lo condusse

a Milano

per musicare e mettere in iscena

l'opera Lucio Silla, commessagli

l'anno

prima dai sovraintendenti al

Teatro Ducale. Il terzo

soggiorno nella terra

di Scarlatti, di Vivaldi, di

Tartini, di Pugnani, di

Locatelli, di Galuppi,

di Sammartini, rivelò

decisamente al giovane

salisburghese lo spirito

della musica italiana e coronò

in maniera definitiva le

esperienze

già da lui acquisite a Londra

attraverso i contatti con

l'italianizzante

Christian Bach, con Felice

Giardini, con Pier Domenico

Paradisi e poi approfondite

durante le "calate" a Milano, a

Bologna, a Roma, a Napoli, fra

il 1769

e 1771. Più che nel campo del

melodramma dove tutti, in fondo,

scrivevano

allora "all'italiana",

l'influsso latino diventò palese

nel campo

della musica istrumentale, nelle

Sinfonie, nelle Sonate da

chiesa, nelle

Sonate per clavicembalo, nei

Divertimenti e nei Quartetti.

Una nuova luminosità,

una nuova grazia, una nuova

snellezza ed armonia di forme

apparvero a fianco

della nativa, inesauribile

fantasia e le conferirono uno

slancio più

ardito e sicuro.

Dal punto di vista strettamente

tecnico, il piacere di certe

cadenze

ornamentali, la tenerezza delle

linee melodiche e l'uso di un

contrappunto

libero, sinuoso ma estremamente

leggero, si aggiunsero ai valori

già

in atto. Del resto fu proprio in

Italia, ed esattamente a Lodi,

durante

una sosta della diligenza, che

il prodigioso ragazzo aveva

scritto il suo

primo Quartetto per archi,

nell'anno 1770; ed è in Italia

ch'egli

aggiunse, a quel primissimo

saggio, la serie di cui parlammo

in principio.

A voler esser giusti, il genere

quartettistico era praticato

allora

più all'estero che non nella

nostra penisola così, la

decisione

di Mozart ebbe un po' l'aria di

voler immettere in una forma non

particolarmente

italiana gli andamenti e, più

ancora, il genio segreto della

musica

italiana. Ebbe l'aria di voler

esporre a nuova luce le

conquiste tecniche

e estetiche di Tartini, di

Locatelli, di Giardini, di

Giovan Battista Sammartini.

Il primo Quartetto di tutto il

gruppo venne creato in

circostanze quasi

identiche a quello che videro

nascere lo storico Quartetto di

Lodi; venne

fuori, cio è dire, a Bolzano o a

Verona, come mezzo ideale per

passare

il tempo fra una coincidenza e

l'altra delle cosidette "sedie

postali".

Il secondo, quello in sol K.156,

vide invece la luce a Milano o

nella campagna

milanese, mentre le prove del

Lucia Silla andavano per le

lunghe e il maestrino,

durante la giornata, aveva molte

ore libere da impiegare in altri

lavori.

Codesto Quartetto, al pari dei

suoi confratelli, è suddiviso in

tre soli "movimenti" e, secondo

una formula assai praticata

dagli italiani,

(Sammartini in testa) terminò

con un Tempo di menuetto anzichè

con un Allegro più o meno

condotto secondo lo schema di

Rondò.

L'Adagio (e anche questo

particolare si ricollega con un

procedimento caro

ai maestri d'Italia) si presenta

nel mi minore, ossia nel

somigliante minore

di sol maggiore. Pieno di vita,

spumeggiante di felicità

giovanile

è il Presto iniziale; dove

campeggiano tre idee

fondamentali, più

un'idea di coda, le quali, più

che concatenarsi fra loro

attraverso

"sviluppi" e genuinazioni di

incisi tematici, si susseguono

secondo l'impulso

della libera fantasia. Solo alla

"seconda idea" Mozart imprime

qualche

evoluzione, mostrando così, di

voler attenersi alle

consuetudini

degli autori italiani, quasi

sempre più attratti dal secondo

che

non dal primo tema.

Naturalmente, ciò che più conta

sono

l'invenzione e l'accento del

pezzo, quel suo passo franco e

gaudioso, quella

sua eloquenza rapida e

trillante. L'Adagio, quasi

intieramente cantato

dal primo violino dall'inizio

alla fine, richiama un po'

l'arcata sostenuta

di certe Arie d'opera seria

italiana, ma ha un patetismo suo

personalissimo,

meraviglioso quando lo si

riferisca ad un ragazzo di

sedici anni. Il Tempo

di Menuetto consta in realtà di

due Minuetti, l'uno in maggiore

e l'altro in minore, con ripresa

finale del primo. Anche in

simile struttura

e, piu ancora, nella condotta di

tutto l'insieme, dove

l'abbandono melodico

predomina in confronto

all'incisività ritmica, noi

possiamo riconoscere

un segno ulteriore

dell'influenza italiana.

··········

Il Quartetto per archi

fu la prima composizione di

Ravel che fece convergere

l'attenzione del mondo

musicale sul giovane maestro

di Ciboure. Presentata

al pubblico della Société

Nationale di Parigi il 5 marzo

1904, l'opera ottenne un

grande successo e Debussy

scrisse subito all'autore:

"Nel nome degli dei della

musica ed in nome mio proprio,

La supplico di

non cambiare una sola nota nel

Suo Quartetto". L'autore

medesimo, giunto,

al

colmo del magistero tecnico e

arricchito di infinite

esperienze, predilesse

sempre il Quartetto per la sua

freschezza d'invenzione e la

sua giovanile

tenerezza.

Eppure, un lavoro così

palpitante, così felice nel

suo

sviluppo e nel suo modo di

discorrere, venne scritto

quando l'autore si

trovava ancora al

Conservatorio di Parigi,

allievo di composizione nella

classe di Gabriel Fauré. E'

anzi noto che il primo

"tempo", l'Allegro

moderato, presentato da Ravel

in una sessione d'esami,

ottenne da un giudice

la classificazione "pénible" e

dal direttore del

Conservatorio,

Théodore Dubois, l'appunto

"manca di semplicità e di

chiarezza".

Questo esito scolastico del

Quartetto, quest'esito così

poco favorevole

del giovane musicista, non fu

certo estraneo alla successiva

esclusione

di Ravel dai cosidetti "Premi

di Roma".

Magrado le inìziali traversie,

il Quartetto restò un

modello di spontaneità, un

esemplare di buona scrittura

in tutta

la produzione del grande

maestro e mostrò di contenere

già

in nuce tutte le

caratteristiche della sua

originale personalità.

In primo luogo, quel nuovo

"senso modale" che, pur senza

sovvertire la

tradizione di tonalità

maggiore e minore, toglie

spesse volte alla

tonica e alla cadenza di

tonica la loro perentorietà,

la loro rigida

alternativa e vi sostituisce,

se così possiamo dire, un

aggiornamento

di conclusioni definitive e

troppo categoriche. In secondo

luogo, un gusto

dei timbri più sottile di

quanto non si avesse prima;

specie in

riguardo agli strumenti più

gravi (la viola ed il

violoncello) che

assai frequentemente si

spingono nel registro

acutissimo, provocando

un'impressione

di intensità quasi morbosa,

l'ìmpressione di trovarci

sopra

un limite non ancora

oltrepassabile. Con tutto

questo, nel Quartetto in

fa non c'è nulla che non sia

immediatamente percepibile,

che non

risulti terso, che non

concreti subito e senz'ombra

di dubbi le intenzioni

del creatore. Sotto tale puntu

di vista, potremmo dire che si

tratti di

un prodotto mozartiano.

Il primo "tempo", condotto

secondo il diagramma del

classico Allegro

di Sonata, consta, così, di

due temi principali; entrambi,

però,

affini per l'affettuosità, il

calore e, insieme, la serenità

dell'accento. Come spesso

avviene nella musica di Ravel,

la grazia un poco

languida, un poco capricciosa

e infantìle è percossa, qua

e là, da folate rabbrividenti:

ombre o incertezze che passano

sopra

un cielo chiaro e pulito. Il

secondo "tempo" (Très rhytmé)

ci mette avanti un Ravel

innamorato della danza come

tutti i figli della

razza basca cui egli

apparteneva. Codesta specie di

scherzo, alterna un

movimento tambureggiante,

ottenuto con il pizzicato di

tutti quattro gli

istrumenti, a un movimento più

espansivo cantabile,

preferibilmente

scambiato fra il primo violino

e la viola. Nel centro del

pezzo troviamo

un istante di raccoglimento

pensoso: una pausa fra tanta

vivacità,

segnata da armonie cromatiche

e da interiezioni melodiche

del violoncello

e della viola. Nel terzo

"movimento" (Très lent)

emergono il lirismo

e la malinconia dei maestro,

uniti al suo nostalgico

desiderio di qualcosa

remoto ed arcaico, profumi,

ormai spenti, di età non mai

conosciute,

ma vagheggiate nella fantasia

come consolazione e

liberazione. Il finale

(Vil et agité) è tutto tenuto

nell'inconsueto ritmo

quinario,

tranne quando si presenta la

seconda idea, annunciata e

brevemente sviluppata

in "tre quarti". Rapido,

anelante, estremamente mobile

per l'impiego assiduo

del "tremolo", questo

"movimento" corre via con

l'incanto, la labilità,

l'umore un po' instabile dei

mattini di primavera.

Giulio

Confalonieri

|

|