|

|

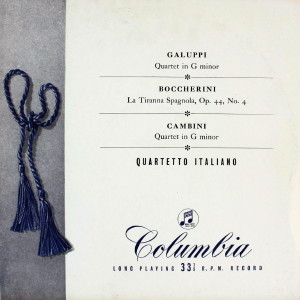

1 LP -

33QCX 10219 - (p) 1957

|

|

| 1 LP -

33CX 1408 - (p) 02/1957 |

|

| 1 LP -

45001 - (p) 1957 |

|

| IL QUARTETTO

D'ARCHI IN ITALIA NEL XVIII SECOLO |

|

|

|

|

|

|

|

| Baldassare GALUPPI

(1706-1785) |

|

|

|

| Quartetto n. 1 in

sol minore |

|

13' 28" |

|

-

Grave e adagio

|

3' 48" |

|

|

| -

Spiritoso |

4' 18" |

|

|

| -

Allegro |

5' 22" |

|

|

|

|

|

|

| Luigi BOCCHERINI

(1743-1805) |

|

|

|

| Quartetto

in sol maggiore "La Tiranna", Op.

44 n. 4 (G 223) |

|

10' 39" |

|

| -

Presto |

4' 48" |

|

|

-

Tempo di minuetto

|

5' 51" |

|

|

|

|

|

|

| Giuseppe Maria CAMBINI

(1746-1825) |

|

|

|

| Quartetto

n. 2 in sol minore |

|

20' 54" |

|

- Allegro affettuoso

|

8' 30" |

|

|

| - Adagio |

6' 37" |

|

|

| - Presto |

5' 47" |

|

|

|

|

|

|

| QUARTETTO

ITALIANO |

|

| - Paolo

Borciani, violino I |

|

| - Elisa Pegreffi,

violino II |

|

| - Piero Farulli,

viola |

|

| - Franco Rossi,

violoncello |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Basilica

di Sant'Eufemia, Milano (Italia) -

1956 |

|

|

Registrazione: live /

studio |

|

studio |

|

|

Producer / Engineer |

|

- |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Columbia

(Italia) - 33QCX 10219 - (1 LP) -

durata 45' 01" - (p) 1957 - Mono

Columbia (United Kingdom) - 33CX

1408 - durata 45' 01" - (p) 1957 -

Mono

Angel Records (USA) - 45001 -

durata 45' 01" - (p) 1957 - Mono

|

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

|

La carriera di

compositore di Baldassarre

Galuppi detto Buranello è

essenzialmente compresa nelle

112 opere da lui scritte su

commissione dei teatri di tutta

Europa, per cui ne ebbe una fama

e un successo che molti

musicisti suoi contemporanei

dovettero invidiargli. Fosse

stato per la musica strumentale,

tali onori e relativi utili il

Buranello non li avrebbe certo

conosciuti: e tuttavia, sarebbe

errato trascurare il significato

oltre che il valore poetico vero

e proprio, che in più di

un'occasione assume la

produzione per così dire

"minore" (almeno in cifre di

quantità) di questo artista. Si

pensi soltanto all'emozione che

in Robert Browing destò una sua

Toccata. Il Browing ne

descrisse, quasi per battuta, le

reazioni sentimentali e

fantastiche provocategli,

lasciandoci una pagina singolare

e suggestiva che più facilmente

crederemmo scritta per un pezzo

romantico anzichè per il

disincantato eloquio del

Buranello.

Nello stesso quartetto che

compare in questa incisione, del

resto, troviamo una serie di

motivazioni interessanti e

creativamente validissime che

non sono solo di carattere

stilistico. Sotto questo

particolare aspetto, va

certamente rilevata la fusione,

l'equilibrio fra la polifonia e

l'omofonia, che è poi un'osmosi

a cui tutta la musica italiana

ha guardato nel '700 con

crescente volontà realizzatrice,

e che va intesa come la sintesi

di una naturale attitudine

melodica, di canto, con le

crescenti esigenze di più

complesse e costruite

articolazioni del discorso

musicale. Oltre a ciò, sempre

sotto il profilo stilistico,

assume significato, perchè

tipico del Galuppi strumentale,

il mantenimento della medesima

tonalità per i tre tempi; nonchè

particolare la disposizione di

questi che ad un movimento lento

a carattere di fantasia, fanno

seguito due movimenti veloci,

vivi, palesamente e volutamente

contrastanti.

C'è però qualcosa di più da

reperire al di là dei valori

formali di chiarezza, di

linearità, di semplicità

armonica del Galuppi: ed è la

presenza del musicista di teatro

anche in un quartetto o in una

toccata, il suo saper dire le

cose che sente, la capacità di

narrare, di dialogare, di

esprimere stati d'animo diversi.

Galuppi, nato a Burano nel 1706

e morto a Venezia nel 1785, per

quanto vissuto per alcuni anni

in Inghilterra e poi in Russia,

tuttavia fu compositore che

affondò la sua personalità nella

Venezia di Goldoni (col quale

ebbe a collaborare in più

occasioni), dei Gozzi, di

Longhi, di Guardi: e di questa

Venezia, anche nel Quartetto in

do minore, sentiamo pesantissimo

il gesto, il costume, il

rapporto (spesso convenzionale e

artificioso) fra l'artista e il

pubblico (che specie alla musica

chiedeva larghe concessioni al

"rococò", al "galante"). Ma

sentiamo anche che alla sostanza

- pur tuttavia non toccando

certe vette di verità universale

come in Goldoni, ossia non

arrivando a superare una

determinata condizione

obbiettiva ambientale per

piegarla alle esigenze di un

discorso coinvolgente l'intiera

umanità -, sentiamo dunque che

v'è l'artista capace di

cogliere, nella leggiadria e

nella vaghezza delle forme

richiestegli, i tratti ideali di

una società sempre più chiusa

nei propri compiacimenti

aristocratici. Ossia troviamo

nella sua musica la descrizione

di un mondo oramai incline agli

estetismi, alla ageografia di sè

stesso, pago dei traguardi di

benessere e splendore raggiunti,

e perciostesso sul limitare del

proprio disfacimento.

E che in un lavoro strumentale

sia rintracciabile così

puntualmente una situazione

sociale e culturale ben

determinata, è di per sè titolo

sufficiente di legittimità

artistica e quindi di piena

cittadinanza in un'antologia del

quartetto italiano nel '700.

La

scelta del lavoro boccheriniano

compiuta per questa incisione,

ha tutto il sapore di una

preziosità filologica quanto mai

benemerita per la diffusione e

la conoscenza del grande maestro

lucchese. Dei Sei quartettini

che compongono infatti l'inedita

op.44, è stato scelto il 4° il

cui primo tempo, segnato presto,

porta come sottotitolo "la

Tiranna", cioè l'indicazione di

una danza spagnola sul cui ritmo

il movimento appunto si

costruisce. Boccherini, vissuto

a lungo in Spagna alla Corte di

Madrid, trasse in ripetute

occasioni ispirazioni dal

materiale musicale popolare

iberico, e il testuale

riferimento che qui viene

compiuto ne è una conferma e

un'indicazione significative.

Non bisogna dimenticare che uno

dei primi e più acuti studiosi

di Luigi Boccherini, Maurice

Cristal, scriveva su una rivista

francese (Ménestrel 29 agosto

1875), che "Boccherini è il

ritratto musicale della Spagna",

e che nella sua musica scorre

continuo "il carattere tipico

degli antichi ritmi spagnoli e

l'impressione ora sensuale ora

appassionata ed ora dolorosa, e

talvolta terribile, della musica

atoctona della penisola". Ne La

Tiranna, questa fisionomia

boccheriniana certamente

inacettabile se estesa a tutta

quanta la sua produzione

immensa, ma attendibilissima se

riferita a una pur notevole

quantità di sue opere, è

particolarmente evidente. Almeno

si tende nel primo movimento di

questo Quartetto: il quale,

scritto nel 1792, si compone

soltanto di due tempi, il

secondo essendo però un Minuetto

dagli scarsi legami espressivi

con il primo, ed evidentemente

destinato a far corpo in

un'opera più vasta, in quattro

tempi, poi rimasta incompiuta.

Nel 1792, infatti, Boccherini

era già giunto alla successione

classica dei quattro movimenti

Allegro, Adagio, Minuetto e

Allegro, che ritroviamo anche in

Haydn, in Mozart e insomma nel

quartetto formalmente maturato

del '700. Boccherini

(1743-1805), scrisse in tutto 92

quartetti offrendo un contributo

fondamentale alla definitiva

sistemazione delle

caratteristiche strutturali e

formali di questo generere

cameristico. Non va infatti

dimenticato che ancora oggi la

musicologia disputa se tocchi ad

Haydn o a Boccherini la priorità

dell'invenzione del quartetto

per archi come complesso di

parti contrappuntisticamente

indipendenti, laddove fino ad

allora il violoncello fungeva da

basso continuo soltanto e la

viola suonava per lo più

all'unisono con esso.

Quartettista

insigne e famoso fu Giovanni

Giuseppe Cambini, cui toccò fra

l'altro l'onore postumo, ad

opera dei musicologi, di essere

scambiato in più di un quartetto

o quintetto, con il Boccherini.

Cambini ebbe vita avventurosa ed

agitata, almeno negli anni della

giovinezza. Nato a Livorno nel

1746, intraprese gli studi

musicali col Padre Martini a

Bologna, portandoli a termine

fra il '63 e il '66. Catturato

dai pirati durante un viaggio

per mare, fu venduto come

schiavo in Barberia.

Fortunatamente acquistato da un

mercante veneziano, venne da

questi liberato in

riconoscimento dei suoi meriti

artistici. Si trasferì nel '70 a

Parigi, e di qui ebbe inizio la

sua fortuna di compositore e di

esecutore (era violinista di

prima qualità). Le sue Sinfonie

(ne scrisse 60) e i suoi

Quartetti (ammontano a 144)

ebbero subito un successo

strepitoso. Manfredi, Nardini e

Boccherini stesso, vollero

suonare con lui. Fu direttore

del teatro di Beaujolais e

svolse pure attività di

scrittore. Morì a Parigi quasi

ottantenne, nel 1825, circondato

dall'affetto e dall'ammirazione

della città che lo aveva

raccolto e innalzato alla

gloria. I suoi quartetti, per

quanto molti portino le date

della stagione romantica,

risentono maggiormente della

"clarté" settecentesca che degli

impeti del primo '800. Tuttavia

troviamo in essi. e in specie

nel Quartetto in sol minnore

compreso nell'incisione, quella

disposizione sentimentale sempre

incline ai repentini mutamenti

di stati d'animo, che già in Boccherini

significava un distacco dal

convenzionaliamo "galante", e

che in lui è ancor più

evidentemente in rapporto con le

nuove esigenze di espressione

umana, non certo estranee alla

stessa Francia pur passata

attraverso la raggelante

esperienza dell'arte

napoleonica.

Luigi

Pestalozza

|

|