|

|

1 LP -

33QCX 10209 - (p) 1956

|

|

| 1 LP -

33CX 1396 - (p) 11/1956 |

|

| 1 LP -

35367 - (p) 1956 |

|

| Ludwig

van BEETHOVEN (1770-1827) |

|

|

|

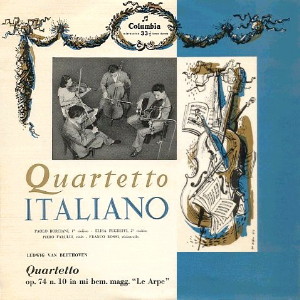

| Quartetto n. 10

in mi bemolle maggiore "Le Arpe",

Op. 74 |

|

35' 27" |

|

-

Poco adagio - Allegro

|

10' 29" |

|

|

-

Adagio, ma non troppo

|

11' 41" |

|

|

|

|

|

|

| - Presto |

6' 12" |

|

|

| - Allegro con

Variazioni 1-6 |

7' 05" |

|

|

|

|

|

|

| QUARTETTO

ITALIANO |

|

| - Paolo

Borciani, violino I |

|

| - Elisa Pegreffi,

violino II |

|

| - Piero Farulli,

viola |

|

| - Franco Rossi,

violoncello |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Basilica

di Sant'Eufemia, Milano (Italia) -

giugno 1956 |

|

|

Registrazione: live /

studio |

|

studio |

|

|

Producer / Engineer |

|

- |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Columbia

(Italia) - 33QCX 10209 - (1 LP) -

durata 35' 27" - (p) 1956 - Mono

Columbia (United Kingdom) - 33CX

1396 - durata 35' 27" - (p) 1956 -

Mono

Angel Records (USA) - 35367 -

durata 35' 27" - (p) 1956 - Mono

|

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

|

Ludwig van

Beethoven (1770-1827) affrontò

la forma quartettistica quando

già aveva alle spalle una

sinfonia, dei concerti, delle

sonate, dei trii ed anche musica

di chiesa e di teatro: in realtà

Beethoven aveva esitato parecchi

anni prima di provarsi nella

composizione di un quartetto,

una forma strumentale di cui

conosceva bene le estreme

difficoltà, l'esigenza di

un'assoluta padronanza del

contrappunto onde potersi

muovere nello scarno tessuto

determinato dai quattro archi

con la capacità di attribuire a

ciascuno di essi una precisa e

autonoma personalità

nell'rticolazione del dialogo

polifonico. "Con esso (il

quartetto) non sono ancora in

grado di cimentarmi", aveva

scritto senza falsi pudori

all'amico Amanda, e quando nel

1795 il conte Apponyi gliene

aveva ordinato uno, assolse

senz'altro la commissione...

scrivendo un trio! Beethoven. lo

ripeterà più volte nei primi

anni della sua attività, voleva

essere ben certo di non avere

più nulla dell'allievo prima di

affrontare la forma

quartettistica. E non a caso il

timore e il rispetto che per

tanto tempo rivolse ad essa, gli

varrà in vecchiaia, e pensiamo

agli anni prodigiosi dal 1824 al

1826 rischiarati dalla luce dei

cinque ultimi quartetti, di

affidare ad essa le più alte,

intime, profonde e sofferte

confessioni della sua grande

anima. Beethoven pubblicò nel

1801 i Sei Quartetti op.18 che

aveva composto nei due anni

precedenti. Siamo, con essi,

nello stile haydniano e in

quello mozartiano,

formalisticamente assunti come

guida nella nuova esperienza.

"Freschi e giovani, spensierati

e sorridenti", sono stati detti:

questa prima prova beethoveniana

è però caratterizzata da

un'ancora incerta osmosi fra il

trattamento della forma e

l'espressione attraverso essa

delle proprie interne

alternative. In effetti già

allora pesavano su Beethoven le

istanze romantiche, e ben

diversi erano i fattori storici,

ideali, culturali - rispetto a

quelli, poniamo, di un Haydn -

entro i quali veniva maturando

la sua personalità. Ma era

comprensibile che accingendosi

alla composizione in generale,

egli, giovane ancora, si

trovasse indotto soprattutto a

mutuare dai maestri l'evidenza

di superficie delle loro opere,

prima di trasformare la materia

musicale ad immagine del proprio

spirito, delle proprie idee e

sentimenti. Così per il

Beethoven dell'op.18, l'oramai

raggiunta coscienza dei mezzi

strumentali (il trattamento del

complesso quartettistico), non

significa ancora andare oltre un

convenzionalismo senza grande

pretese di significati. semmai

tralucere in rapide impennate la

presenza di un nuovo mondo

poetico.

Ben diversa si presenta, a

distanza di appena otto anni, la

situazione in cui nasce il

Quartetto in mi bomolle maggiore

op.74, detto "delle arpe".

Beethoven, nel 1809 ha oramai

vissuto la stagione artistica

dell'"espressione eroica", una

stagione feconda di capolavori

eccelsi in ogni genere musicale.

Durante quegli otto anni, la

piena coscienza e adesione ad

una nuova epoca che entrava

nella storia sulla punta della

spada napoleonica, aveva

significato per l'artista la

scoperta di nuovi rapporti umani

e artistici e musicali: che la

delusione degli ideali non farà

rinnegare, bensì priverà

soltanto dell'erompente bisogno

di estroversione, volgendo il

musicista ai processi di

interiorizzazione che

domineranno nella sua "terza

maniera". Nel genere

quartettistico, la "espressone

eroica" aveva significato la

volontà di dilatare le

possibilità sonore dello

strumentale cameristico fino

alla vigoria e alla pienezza

dell'orchestra. Il Quartetto in

do magg. op.59, chiamato anche

l'"eroico", che precede

immediatamente l'op.74,

costituisce il punto limite

raggiunto in questa direzione:

ciò che gli è specifico, dice

infatti il Chantavoin, "è

l'imitazione dell'orchestra e la

potenza sonora alla quale

pervengono le quattro voci, di

solito così deboli, del

quartetto ». "Dopo di ciò -

aggiunge il Mila - non rimaneva

che l'approfondimento

individuale della vita

interiore"; e prosegue: "I due

Quartetti che seguono (op.74 e

op.75), benchè scritti ancora

alla cosidetta seconda maniera,

sono da considerarsi soprattutto

come una preparazione all'ultima

trascendente espressione

beethoveniana. La straordinaria

plasticità formale,

l'oggettivazione evidente del

pensiero musicale e le

aspirazioni sinfoniche a una

sonorità orchestrale, cedono il

posto a un'esatta corrispondenza

del pensiero musicale, fatto più

intimo e capillare alla sonorità

propria dei quattro archi ".

Detto "delle arpe" per i

passaggi di pizzicati che

ricorrono nel primo movimento e

che ricordano quegli strumenti,

il Quartetto in mi bemolle

maggiore op.74 si apre con una

"Introduzione" (segnata "Poco

adagio"), pensosa e

vigorosamente contenuta in

un'intensa emozione. Essa

conduce dopo 19 battute,

attraverso un'espressiva

progressione cromatica,

all"Allegro" caratterizzato da

una bella vivacità di ideee

melodiche e di figurazioni

ritmiche che gli imprimono una

dinamica non di superficiale

compiacenza discorsiva, ma

palesemente partecipe di un

preciso retroscena ideale e

sentimentale, quale del resto a

poco a poco si svela nel corso

della composizione. E' durante

lo sviluppo, che interviene per

la prima volta il singolare

passaggio di arpeggi pizzicati,

dal violoncello alla viola al

secondo violino su lunghe note

tenute dal primo violino, che dà

il nome a questo Quartetto.

L'"Adagio ma non troppo"

seguente, è in forma di lied, ed

è una pagina di altezza degna

degli ultimi Quartetti

beethoveniani. L'intensità

meditativa di due temi che

intervengono per primi, è

soltanto attenuata dalla

dolcezza della terza idea che

viene a dare a questo movimento

una continua sensazione di

produzione melodica nel disegno

di un approfondimento

sentimentale condotto alla

scoperta di intime e dolorose

verità. Subito dopo, il "Presto"

è un tipico Scherzo

beethoveniano, ricco di

vivacità, di idee, di

ispirazione, e condotto

naturalmente con estrema

perizia: l'atmosfera è qui ben

diversa da quella dell'"Adagio",

però non tale da far parlare di

convenzione e di formalismo. Vi

è pur sempre una dialettica

musicale tutt'altro che fine a

se stessa. L'ultimo movimento,

un "Allegretto con variazioni",

è una pagina di strepitosa

grandezza. Su un tema a

carattere interrogativo di

efficace suggestione, si

svolgono sei variazioni ciascuna

conchiusa in una specifica

fisionomia e significato, che

poliedricamente svelano e danno

una risposta alla sospensione,

alla domanda, contenuta nel dato

tematico. E' il finale degno di

un grande artista che non si

accontentò mai di una visione

univoca della realtà, ma sempre

ne cercò la totalità attraverso

la conoscenza dei suoi diversi

aspetti. In un musicista come

Beethoven, in cui il dato

musicale è sempre un dato di

pensiero, di idee, la scelta

della forma variazione - a lui

del resto così cara -, non va

certo intesa come una scelta

determinata soltanto da

opportunismi formali, ma

evidentemente nata da un

atteggiamento mentale e

sentimentale legato al crescente

bisogno di ricercare in se

stesso, nelle cose degli uomini

e della natura, senza mai

arrestarsi alle prime

conclusioni raggiunte.

Luigi

Pestalozza

|

|