|

|

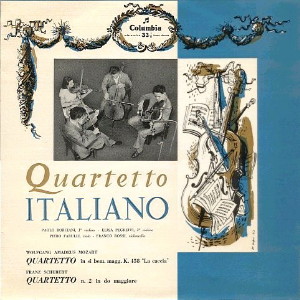

1 LP -

33QCX 10199 - (p) 1956

|

|

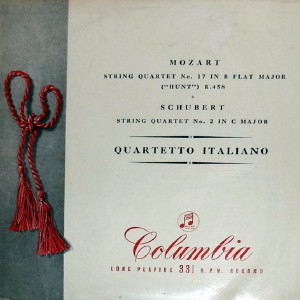

| 1 LP -

33CX 1367 - (p) 09/1956 |

|

| 1 LP -

35351 - (p) 19xx |

|

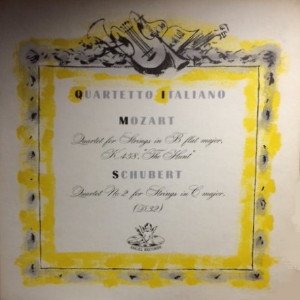

| Wolfgang

Amadeus MOZART (1756-1791) |

|

|

|

| Quartetto n. 17

in si bemolle maggiore "La

Caccia", K. 458 |

|

25' 49" |

|

| -

Allegro vivace assai |

8' 30" |

|

|

| -

Menuetto |

4' 42" |

|

|

| -

Adagio |

7' 51" |

|

|

-

Allegro assai

|

4' 46" |

|

|

|

|

|

|

| Franz SCHUBERT

(1797-1828) |

|

|

|

Quartetto

n. 2 in do maggiore, D 32

|

|

18' 11" |

|

- Presto

|

3' 32" |

|

|

| -

Andante |

5' 31" |

|

|

| - Minuetto |

3' 11" |

|

|

| - Allegro con

spirito |

5' 56" |

|

|

|

|

|

|

| QUARTETTO

ITALIANO |

|

| - Paolo

Borciani, violino I |

|

| - Elisa Pegreffi,

violino II |

|

| - Piero Farulli,

viola |

|

| - Franco Rossi,

violoncello |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Milano

(Italia) - 1956 |

|

|

Registrazione: live /

studio |

|

studio |

|

|

Producer / Engineer |

|

- |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Columbia

(Italia) - 33QCX 10199 - (1 LP) -

durata 44' 00" - (p) 1956 - Mono

Columbia (United Kingdom) - 33CX

1367 - durata 44' 00" - (p) 1956 -

Mono

Angel Records (USA) - 35351 -

durata 44' 00" - (p) 19xx - Mono

|

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

|

E' nota la

centralità della figura di

Joseph Haydn nella storia

dell'evoluzione del quartetto

d'archi; Haydn introdusse nel

quartetto quel principio

dell'elaborazione tematica che i

predecessori non vi avevano

utilizzato, riconobbe cioè

appunto nel quartetto per archi

lo strumento più indicato ad

accogliere ed a sviluppare il

nuovo principio. Ne scrive Adolf

Scandberger (Zur Geschiclite des

Haydschen Streichquartetts):

"Finchè dominava come voce

principale il primo violino, il

secondo, la viola ed il

violoncello facevano

d'accompagnamento, in modo

interessante e vario, per vita

d'armonia e di ritmo, ma

accompagnavano. Questo

procedimento, anche al di fuori

delle parti tematicamente

elaborate, è approfondito,

altresì, dal lato di una

condotta indipendente delle

voci. Comincia così quel

dialogare musicale degli

strumenti che oggi andiamo

cercando come carattere tipico,

nei vari quartetti; lo stile

della fine conversazione, che il

Kretzschmar paragona allo stile

degli Enciclopedisti francesi,

prende possesso definitivo del

quartetto. In tale modo di

dialogare, nessuno può parlare

troppo a lungo; la dialettica

dei motivi è quella che conduce

questa conversazione; essa

concede la parola ad ognuno, ma

la sua deve essere al primo

posto. Al posto dell'amabile

schieramento dei pensieri

musicali si presenta ora la

rielaborazione organica dei

motivi. Così il quartetto è,

nello stesso tempo, omofono e

polifonico".

Giustamente dunque i

contemporanei individuarono in

Haydn il creatore del quartetto

d'archi moderno; giustamente

ancora il contemporaneo Mozart

volle dedicargli una serie di

sei quartetti, composti tra il

1782 ed il 1785, che vanno

appunto sotto il nome di

Quartetti dedicati ad Haydn. Il

Quartetto in si bemolle maggiore

K.458 è il quarto di tale serie.

La dedica, scritta da Mozart il

1° settembre 1785 dice: "Un

padre avendo risolto di mandare

i suoi figli nel gran mondo,

stimò di doverli affidare alla

protezione ed alla condotta di

un uomo celebre; il quale, per

buona sorte, era inoltre il suo

migliore amico. Ecco del pari,

celebre uomo ed amico carissimo,

i sei miei figli. Essi sono, è

vero, il frutto di una lunga

fatica, ma ho la speranza,

condivisa da molti amici, che mi

daranno un giorno qualche

consolazione. Tu stesso, amico

carissimo, nell'ultimo tuo

soggiorno in questa capitale, me

ne dimostrasti la tua

soddisfazione. Questo tuo

suffragio mi incoraggia sopra

ogni altro a raccomandarteli, e

mi fa sperare che non ti

sembreranno del tutto indegni

del tuo favore. Piacciati dunque

accoglierli benignamente ed

essere loro padre ed amico. Da

questo momento io ti cedo i miei

diritti sopra di essi, ti

supplico però di guardare con

indulgenza i difetti, che

l'occhio parziale di padre mi

puo aver celati, e di

continuare, loro malgrado, la

generosa tua amicizia a chi

tanto l'apprezza mentre sono di

tutto cuore il tuo sincerissimo

amico...".

Di fatto Haydn aveva avuto già

modo di ascoltare i nuovi

quartetti ed aveva in

quell'occasione riaffermato a

Leopoldo Mozart la sua infinita

ammirazione per il giovane

Wolfango "il più grande

compositore che io conosca di

persona e di nome".

Non tutti però condivisero gli

entusiasmi del dedicatario; il

Wiener Zeitung del gennaio del

1781 trovava ad esempio i 6

quartetti tanto drogati da

renderne impossibile l'ascolto,

dato il pur lodevole intento di

Mozart di voler divenire un

innovatore ad ogni costo; il

Dittersdorf si sentì

disorientato dalla "eccessiva

abbondanza di magnifiche idee";

il Sarti, per parte sua, deprecò

che barbari assolutamente privi

d'orecchio, continuassero a

scrivere musica. Ed è giusto

convenire che a quei tempi un

linguaggio quartettistico tanto

"costruito" poteva facilmente

riuscire difficile; si è già

detto della funzione innovatrice

di Haydn nella struttura del

quartetto: conviene chiarire che

i quartetti haydniani che

costituiscono il vero momento

della trasformazione, sono i sei

quartetti chiamati russi, che il

compositore portò a termine nel

1781, poco prima dunque che

questi quartetti mozartiani, che

gli furono dedicati, fossero

composti. Di qui dunque la

scarsa attitudine dei

contemporanei all'ascolto di

musiche di questo genere. Gli

sviluppi ottocenteschi dell'arte

del quartetto avrebbero

dimostrato la validità, anche

sul piano storico oltre che su

quello estetico, degli

orientamenti di Haydn e di

Mozart.

Quindici

quartetti per archi furono

composti da Schubert tra il 1812

ed il 1826, ma soltanto uno di

essi fu pubblicato in quel

periodo, vivente l'autore.

L'editore Peters pubblicò altri

nove quartetti prima del 1870,

ma soltanto nel 1890, quando

Breitkopf pubblicò l'edizione

completa delle musiche di

Schubert, apparvero tutti i

quindici quartetti.

Uno di essi però, quello

contrassegnato dal numero 2,

aveva soltanto, nell'edizione

completa di Breitkopf, due

tempi, un Presto e un Minuetto,

entrambi in do maggiore. Qualche

anno dopo, nel 1897, un'altra

parte del quartetto fu

pubblicata, nel cosiddetto

Revision-Bericht; si trattava

esattamente dell'ultima parte

del Finale (Allegro in do

minore); su tale pubblicazione

era scritto: "Schubert scrisse

il Primo tempo di questo

quartetto alla fine della

partitura del Kyrie in Re

minore. Alla fine del tempo vi

sono le parole Finis primae

partis. Gli altri tempi sono

stati scritti su fogli staccati.

Più tardi Schubert numerò i

tempi a matita. Evidentemente

uno di questi è scomparso e

manca inoltre l'esposizione del

Finale". Il quartetto era pur

sempre incompleto.

L'8 febbraio 1953, finalmente,

il quartetto è stato eseguito

nella sua interezza al Museo di

Storia Musicale di Stoccolma,

grazie al ritrovamento delle

parti mancanti nella raccolta di

manoscritti schubertiani di

proprietà del console Otto

Taussing a Malmö. Taussig., che

abitò a lungo a Praga prima di

trasferirsi in Svezia, dispone

oggi della più importante

raccolta privata di materiale

schubertiano.

Secondo quanto è scritto, in

articolo apparso su "Music and

Letters" (ottobre 1951), da

Maurice E. Brown, ("Recent

Schubert discoveries") il

quartetto fu probabilmente

consegnato da Schubert al suo

editore Diabelli; questa casa

passò in seguito ad altri

proprietari e nel 1876 si fuse

con la casa editrice Cranz di

Lipsia che aveva pure una

succursale a Bruxelles; dopo la

guerra, in seguito alla

divisione della casa tra vari

membri della famiglia Cranz, le

sedi di Vienna e di Bruxelles

vennero ad acquistare piena

autonornia, divenendo due ditte

diverse. La parte di materiali

di Schubert e di Diabelli

rimasta a Vienna fu sempre ben

conservata, mentre la parte

rimasta a Bruxelles fu dispersa.

Appunto da tale dispersione il

manoscritto del secondo tempo

del quartetto e dell'inizio

dell'ultimo tempo, giunse nelle

mani del Taussig. Il Quartetto

in do maggiore, fu composto da

Schubert all'età di quindici

anni.

Memo

Zambrini

|

|