|

|

1 LP -

33QCX 10145 - (p) 1955

|

|

| 1 LP -

33CX 1295 - (p) 11/1955 |

|

| 1 LP -

35296 - (p) 19xx |

|

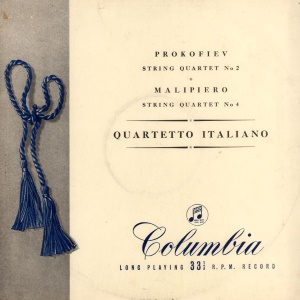

| Sergei

PROKOFIEV (1891-1953) |

|

|

|

| Quartetto n. 2,

Op. 92 |

|

22' 18" |

|

-

Allegro sostenuto

|

6' 40" |

|

|

| -

Adagio |

7' 41" |

|

|

| -

Allegro |

7' 57" |

|

|

|

|

|

|

| Gian Francesco MALIPIERO

(1882-1973) |

|

|

|

| Quartetto

n. 4 |

|

15' 50" |

|

| - [...] |

15' 50" |

|

|

|

|

|

|

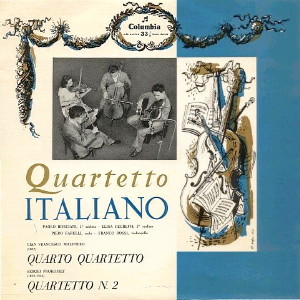

| QUARTETTO

ITALIANO |

|

| - Paolo

Borciani, violino I |

|

| - Elisa Pegreffi,

violino II |

|

| - Piero Farulli,

viola |

|

| - Franco Rossi,

violoncello |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Milano

(Italia) - 1955 |

|

|

Registrazione: live /

studio |

|

studio |

|

|

Producer / Engineer |

|

- |

|

|

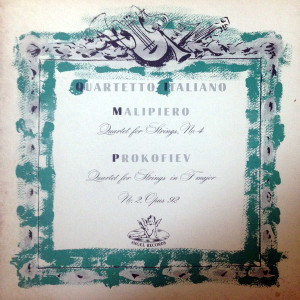

Prima Edizione LP |

|

Columbia

(Italia) - 33QCX 10145 - (1 LP) -

durata 38' 08" - (p) 1955 - Mono

Columbia (United Kingdom) - 33CX

1295 - durata 38' 08" - (p) 1955 -

Mono

Angel Records (USA) - 35296 -

durata 38' 08" - (p) 19xx - Mono

|

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

|

Personalità

singolare, quella di Gian

Francesco Maliero comunque

impostasi tra le più incisive

della musica italiana

contemporanea. Tale da sfuggire

ad ogni sorta di "collocazione"

anche approssimativa.

Appartenente a quella famosa

generazione dell'ottanta, a

quella stretta cerchia di

musicisti che sentirono, al loro

affacciarsi sulla ribalta della

vita musicale italiana, la

necessità di interrompere il

cielo ottecentesco del

melodramma per intraprenderne

nuovi (appartengono alla stessa

"generazione" due musicisti non

meno illustri e non meno ansiosi

di rinnovare il linguaggio

musicale: Casella e Pizzetti).

Gian Francesco Malipiero ha

dedicato la sua vita ad una

serie dì esperimenti e di

ricerche che doveva portarlo ad

una salda maturità stilistica ed

espressiva.

Non diversamente dai suoi più

avveduti contemporanei (e

particolarmente dai due citati),

non diversamente da quella sorta

di precursore che può essere

considerato Ferruccio Busoni,

Malipiero era già negli anni

precedenti la prima guerra

mondiale convinto

dell'opportunità di considerare

superato quel costume

melodrammatico che aveva

caratterizzato tutta l'attività

musicale dell'Italia

ottocentesca, fino a far

dimenticare la musica italiana,

pure tanto preziosa, dei secoli

precedenti. Ma non si lasciava

trascinare il musicista

veneziano nelle posizioni di una

sterile polemica contro

l'Ottocento: una sua

affermazione, risalente al 1928,

ci dà la misura della sua

"apertura" verso ogni forma di

musica, al di là delle

distinzioni più o meno

artificiali: "La musica italiana

non si deve fabbricare con lo

stampo, essa può manifestarsi in

mille modi, sotto variissimi

aspetti, e nei secoli XVI e XVII

l'Italia ha dato grandi

musicisti i quali oggi

potrebbero additare nuove

strade, o forse ricondurre sulla

grande strada maestra qualora li

rimettessimo, almeno, allo

stesso livello di quelli

ottocenteschi". Almeno allo

stesso livello: non è questa una

dichiarazione di serena

accettazione di "tutta" la

tradizione musicale italiana?

Naturalmente con una personale e

razionale e attualissima

inclinazione verso quei

linguaggi musicali che per tanto

tempo erano stati trascurati. E'

il caso di aggiungere che a quel

processo di reinserzione nel

vivo costume moderno delle

musiche dei secoli XVI, XVII,

XVIII, ha portato un valido,

decisivo contributo mediante

un'enorme mole di lavoro di

ricerca, di revisione, di

riordinamento di antichi e

dimenticati manoscritti. Una

consuetudine dunque di anni e

anni con le voci dei musicisti

di quei tempi, consuetudine che

non poteva non riflettersi sulla

musica sua, conferendole quella

molteplicità di inflessioni,

diversissime e pur così

splendidamente organizzate, che

ne costituiscono una delle

fondamentali ragioni di fascino.

Gian Francesco Malipiero, in

occasione dell'incisione del suo

Quarto Quartetto da parte del

Quartetto Italiano ha dettato a

sua illustrazione, su invito

della Columbia, le parole che

riportiamo.

"Sette

sono i miei quartetti perciò il

quarto è al centro, tre lo

precedono tre lo seguono.

Difatti esso rappresenta una

specie di intermezzi ed il sesto

è più il seguito del terzo che

il quarto non lo sia.

Ma queste osservazioni sono

postume, cioè quando scrissi il

quarto quartetto, non mi proposi

di considerarlo un intermezzo

chè non potevo immaginare che

altri tre sarebbero usciti più

tardi dalla mia penna.

I compositori annunziano a gran

voce le loro innovazioni, i loro

programmi, tutte cose che

lasciano il tempo che trovano.

Io vorrei dire semplicemente

senza peccare ne di umiltà nè di

vanità: nel 1920 nascevano i

"Rispetti e Strambotti", cioè il

mio primo quartetto (ottenne il

premio Coolidge del 1920) il

quale in realtà non era il primo

perchè, nel 1909 circa con un

altro quartetto avevo tentato di

dire qualche cosa che mi

soddisfacesse, ma con esito

negativo, tanto che lo distrussi

insieme a tutti quegli

esperimenti che non avrei mai

valuto conservare entro boccali

di vetro e sotto spirito come

nei musei si conservano i feti

venuti intempestívamente alla

luce.

Da questa premessa la

conclusione: già nel 1920 mi

rendevo conto di quali risorse

sonore i quattro istrumenti ad

arco nel loro perfetto

equilibrio dispongono. Pure i

temi devono essere intraducibili

per altri istrumenti, tutto deve

nascere naturalmente per

quartetto e se ciò è avvenuto in

tutti e sette i miei quartetti

null'altro posso dire, cioè

sperare nonostante

l'adattabilità della materia

l'invenzione non sia venuta

meno.

E questo il grande segreto della

creazione.

Il quarto quartetto lo conclusi

a termine ad Asolo, nel maggio

1934, è dedicato alla mia grande

amica Elizabeth S. Coolidge,

però la prima esecuzione ha

avuto luogo a Milano nel

dicembre del 1938, esecutori: Il

Quartetto Veneziano.

Il quarto quartetto venne

pubblicato a Copenaghen,

dall'editore Wilhelm Hansen, nel

1936."

Il

quartetto n.2 op.92 appartiene

all'ultimo periodo dell'attività

creativa di Prokovief, a quel

periodo cioè seguente al suo

ritorno definitivo nell'U.R.S.S.

dopo una permanenza di molti

anni in Francia ed in America.

Un primo quartetto era già stato

composto dal musicista russo nel

1930 durante il suo soggiorno

americano su commissione della

Fondazione Elizabeth Sprague

Coolidge della Biblioteca del

Congresso. Il quartetto n.2 fu

invece composto nel 1942 a

Nalchik nel Cancaso. Nel 1941,

quando le armate tedesche

premevano minacciose verso

Mosca, il Governo Sovietico

decise di fare abbandonare ai

suoi artisti più preziosi le

zone pericolose per trasferirli

in località più tranquille e

sicure. Prokovief raggiunse

appunto Nalchik, nella

Repubblica autonoma di

Kabardino-Balkaria e fu subito

sedotto dai canti popolari di

quella popolazione; nel

Quartetto egli inserì materiali

tematici tolti appunto alla

tradizione musicale popolare

locale. Così come già il primo,

anche questo secondo Quartetto

si articola su tre movimenti;

come già il primo anche il

secondo Quartetto si apre con un

"Allegro" costruito sul metro di

un classico primo tempo di

sonata, ma il secondo tempo del

Quartetto n.2 è un dolce

movimento lento riprendente il

tema d'una canzone caucasiana ed

il terzo una libera e bizzarra

invenzione sulla musica delle

danze del popolo montanaro della

regione di Nalchik.

La prima esecuzione del

Quartetto n.2 ebbe luogo a Mosca

il 7 aprile 1942

nell'interpretazione del

Quartetto Beethoven.

(autore

delle note non citato)

|

|