|

|

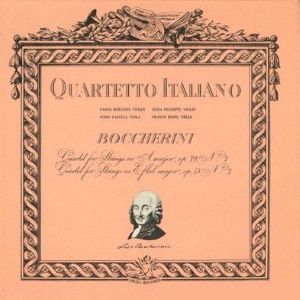

1 LP -

33QCX 10024 - (p) 1953

|

|

| 1 LP -

33CX 1101 - (p) 12/1953 |

|

| 1 LP -

35062 - (p) 19xx |

|

| Luigi

BOCCHERINI (1743-1805) |

|

|

|

| Quartetto in la

maggiore, Op. 39 n. 3 (G 213) |

|

22' 35" |

|

-

Allegro moderato

|

8' 16" |

|

|

| -

Minuetto (Allegro) e Trio |

3' 38" |

|

|

| -

Grave |

5' 36" |

|

|

| -

Allegro giusto |

5' 05" |

|

|

|

|

|

|

| Quartetto

in mi bemolle maggiore, Op. 58 n.

3 (G 243) |

|

20' 43" |

|

| - Allegretto lento |

7' 04" |

|

|

| -

Minuetto (Allegro) e Trio |

4' 05" |

|

|

| - Larghetto

malinconico |

4' 42" |

|

|

- Allegro vivo

assai - Finale

|

4' 52" |

|

|

|

|

|

|

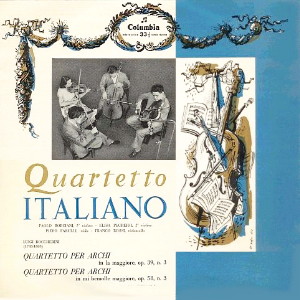

| QUARTETTO

ITALIANO |

|

| - Paolo

Borciani, violino I |

|

| - Elisa Pegreffi,

violino II |

|

| - Piero Farulli,

viola |

|

| - Franco Rossi,

violoncello |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Basilica

Sant'Eufemia, Milano (Italia) -

6-8 ottobre 1953 |

|

|

Registrazione: live /

studio |

|

studio |

|

|

Producer / Engineer |

|

- |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Columbia

(Italia) - 33QCX 10024 - (1 LP) -

durata 43' 18" - (p) 1953 - Mono

Columbia (United Kingdom) - 33CX

1101 - durata 43' 18" - (p) 1953 -

Mono

Angel Records (USA) - 35062 -

durata 43' 18" - (p) 19xx - Mono

|

|

|

Note |

|

- |

|

|

|

|

|

Nel grande

processo di revisione musicale

che caratterizza il tempo

moderno, un caso a parte è il

caso di Luigi Boccherini. Quando

parliamo di revisione musicale,

noi intendiamo tutto quel

movimento estetico che ha

portato a comprendere l'immenso

valore della musica antica e

che, per quanto riguarda

parecchi Autori del secolo XVII

ha sostituito a una sentenza di

freddezza e d'ozio decorativo

l'apprezzamento di uno stile

altissimo, di un drammatismo

umano, signorilmente contenuto;

per quanto riguarda la

foltissima schiera di molti

maestri del Settecento, ha ormai

appurato come la frivolezza,

galanteria, leziosaggine

arcadica ed altre qualità

deteriori, ad essi attribuite

dai focosi spiriti del secolo

scorso, costituiscono invece

un'enorme carica di fantasia,

una purezza d'immagini, una

lucentezza di discorso

addirittura eccezionali. Il

novecento è l'epoca che ha

finalmente capito il seicento e

il settecento. Ora come dicevamo

in principio, Luigi Boccherini,

fra i nuovi ricuperi, ha sorte

un poco difficile. La scarsa

fortuna da lui goduta nel corso

dell'esistenza, il fatto d'esser

vissuto a lungo in Ispagna, un

paese dove, a quell'epoca, non

c'erano nè editori di musica

importanti nè regolari

organizzazioni musicali, le

strettezze finanziarie, sempre

assillanti e suadenti, talvolta

vendite affrettate e infelici

dei manoscritti, hanno lasciato

un'enorme confusione nel

repertorio del maestro. Gli

inediti boccheriniani debbono

essere tuttora numerosissimi,

così come i falsi e come,

probabilmente, i lavori che

passano per lavori altrui e sono

lavori di Boccherini. Persino la

biografia di questo grande

artista rimane oscura e sembra

sprofondata nella preistoria,

mentre appartiene alla seconda

metà del Settecento e si estende

ai primi anni dell'Ottocento.

Nato a Lucca il 19 Febbraio del

1743, Boccherini si spense in

Madrid, il 28 Maggio 1805.

Studiò a Roma, violoncello e

composizione, diventando assai

presto un eccezionale virtuoso

ed un geniale autore. Dopo

qualche giro di concerti

nellItalia settentrionale,

Boccherini, che s'era stretto in

fraterna amicizia con il

violinista Manfredi, decise di

espatriare in compagnia di

costui. Nel 1768 i due musici

lucchesi furono a Parigi, assai

festeggiati dagli amatori, e,

poco dopo, in Ispagna. E' là che

Boccherini creò la massima parte

della sua produzione gloriosa;

ma è là, ancora, ch'egli

incontrò le maggiori sofferenze.

Protetto, dapprima, dall'Infante

Don Luigi e dalla contessa

Benavente, il nostro maestro non

durò a lungo nella fortuna.

Accasatosi con una spagnola e

caricato di figli, invano tentò

di ritornare in Francia o di

trasferirsi in Prussia. Mai potè

trovare il necessario denaro.

Così, stentando la vita e

componendo grande copia di

musiche fra continui disagi

chiuse i suoi giorni, miserrimo

e oscuro.

Delle proprie copiose creazioni

Boccherini lasciò un catalogo,

d'altronde incompleto, da cui

appare come la sua cura più

lunga fosse dedicata alla musica

strumentale. Infatti, di fronte

alla "Zarzuela" La Clementina,

ed alcuni numeri di pezzi sacri

e a qualche Aria vocale, stanno

parecchie sinfonie ed ouvertures

per orchestra, sonate per

violino e cembalo, oltre

quaranta trio, circa novanta

quartetti per archi e

centoventicinque, forse più,

quintetti.

Il vero mondo musicale di

Boccherini fu quest'ultimo. Il

complesso per archi rispose

sempre, in modo preciso e

puntuale, alle sue

sollecitazioni fantastiche.

Dei complesso per archi il

maestro lucchese penetrò appieno

la modalità discorsiva, le

possibilita di colori, l'indole

sonora; sicché a fianco del

grande movimento istrumentale

capeggiato da Haydn e da Mozart,

seppe trovare una sua cifra, un

suo carattere personale, e

dimostrò chiaramente come

l'Italia, se non fossero

intervenuti il fanatismo e

l'esclusivismo operistico,

sarebbe pervenuta anch'essa a

produrre, nell'Ottocento

romantico, un proprio stile

sinfonico e da camera.

I quartetti e i quintetti di

boccherini non hanno la densità

contrappuntistica dei loro

confratelli di Haydn e di

Mozart. L'immaginazione

boccheriana per risolversi e per

coneretarsi, cerca le strade

della melodia scoperta del ritmo

luminoso, incalzante. Boccherini

ha un senso acutissimo del

movimento come segno palese

dell'esistenza; e l'esistenza,

non soltanto la propria bensì

ancora l'esistenza d'ogni

creatura, d'ogni cosa, lo

interessa, lo eccita, lo chiama

a interpretarla e a

testimoniarla. C'è qualcosa, in

lui, che ritroveremo poi in

Schubert: questa facilità di

comunicare con la vita e di

rifletterne, affettuosamente, le

infinite cadenze. Per tale

impulso interiore, egli

conchiuse il processo della

musica istrumentale italiana nel

settecento, ponendo termini suoi

propri al quartetto e

sviluppando il quintetto

dall'antica sonata a cinque.

Il quartetto op.39 n.3 (in la

maggiore) appartiene a una

raccolta di dodici, pubblicata a

Parigi dall'editore, compositore

e fabbricante di pianoforti

Ignazio Plejel. Siccome questa

raccolta, dal Plejel,

considerata tutta come opera 39,

contiene, in realtà quartetti di

diverse epoche, è un po'

difficile stabilire la data di

composizione di ciascun lavoro.

Sulla scorta del catalogo già

ricordato, possiamo tuttavia

credere che il quartetto in

parola venisse scritto a Madrid

nel 1787. Esso consta di quattro

"tempi" Allegro moderato,

Minuetto, Grave e Allegro

giusto. L'Allegro moderato è una

specie di tema con variazioni,

dove il tema di carattere

contabile, un poco languido,

come certe frasi dell'opera

comico-sentimentale, e le

variazioni, lungi dal contenere

l'indagine armonica e

contrappuntistica di Haydn o di

Mozart, sono piuttosto vaghi

arabeschi e riprese ornamentali

dei quattro istrumenti. La

didascalia boccheriniana

dell'inizio ("sottovoce e con

smorfia") è molto indicativa di

certe intenzioni psicologiche,

di certi atteggiamenti

rappresentativi, assai cari al

maestro lucchese. Il Minuetto,

di linea semplice e quasi

fanciullesca, val molto bene a

indicare il progressivo

evolversi dell'antica forma

danzistica verso la nervosità e

la intensità espressiva dello

Scherzo. Il suo movimento

"allegro" è ormai già molto

lontano dal passo galante del

Minuetto vero e proprio.

Particolare degno di nota è che

il trio ("Soave assai") conservi

la tonalità di la maggiore

invece che passare alla tonalità

del "quarto grado" o al relativo

minore, come generalmente

prescritto. Il Grave è una

pagina assai concisa, in re

minore, condotta secondo uno

schema assomigliante a quella

della canzone, ma ricca di un

contenuto pensoso (espresso da

incisi cromatici e da rapide

evasioni modulanti) che

preannunziano le inquietudini di

giorni futuri. Il motivo-base

del Finale (Allegro giusto)

arieggia lo stile dell'ouverture

d'opera comica. La sua

elaborazione, che suddivide il

disegno fra i quattro istrumenti

e il suo contrapporsi a un

secondo motivo melodico, lo

innalzano però, rapidamente, nel

clima sonatistico e

aggiungendovi nuovo vigore ne

fanno un tema ideale per

costruirvi sopra il pezzo di

chiusa.

Al 1799 risale invece la

composizione del Quartetto in mi

bemolle maggiore, op.58 n.3. Nel

1799, Boccherini aveva ormai

assimilato, oltre alle varietà

formali della nuova musica

europea, il colorismo acceso, la

forza ritmica, l'immaginazione

profonda del canto e della danza

popolare spagnola. Nel Quartetto

di cui parliamo non si trovano

richiami diretti a tipi precisi

di musica, iberica come ne

occorrono altrove, e

segnatamente in taluni

Quintetti. Ma è palese una

tensione di accenti, che si può

ascrivere, in parte,

all'esperienza spagnola. E ancor

più manifesti, in tale opera

della maturità sono i segni di

una forte introspezione e di

un'acuta indagine sulle

possibilità dei quattro

istrumenti, sia considerati in

se stessi sia considerati come

componenti di un tutto.

L'impiego del violoncello nel

registro acuto, spinto a tal

punto da sovrapporlo alla viola

(primo "tempo") la grande

estensione di certi intervalli,

i rapidi scambi fra maggiore e

minore nella stessa armonia

(secondo "tempo") sono ardimenti

insoliti e vere anticipazioni.

L'indicazione del primo "tempo"

("Allegretto lento") rivela già

un segreto della fantasia

Boccheriniana. Infatti, i due

termini, apparentemente

contradditori in relazione alle

norme comuni, fissando invece,

come meglio non si sarebbe

potuto, l'indole psicologica di

questo splendido brano, la

sottile ambiguità di

espressione, perplessa fra moto

e raccoglimento, la naturalezza

con cui il fondamentale impianto

melodico si risolve in

figurazioni essenzialmente

ritmiche.

Il Minuetto ha un piglio fiero e

deciso, interrotto dall'ansioso

dialogare del Trio. Segue al

Minuetto un Larghetto

malinconico, meditabondo e

sospiroso nell'esposizione

iniziale poi, improvvisamente,

convulso, secondo una maniera

propria agli Adagio di Haydn.

Come quasi tutti i "tempi" lenti

di Boccherini, anche questo

Larghetto è estremamente

stringato. Boccherini conosceva

a fondo l'arte di non chiedere a

un tema più di quanto esso fosse

capace di dare. Il Finale

(Allegro vivo assai) risulta il

pezzo più sviluppato di tutto il

Quartetto. E' impiantato sopra

un soggetto che parrebbe un

soggetto di fuga; ma non tiene,

se non per qualche breve tratto

"a irnitazione", i caratteri

della forma fugata. E' piuttosto

una pagina di straordinaria,

chiara veemenza

discorsiva, centrata su uno

stato d'animo unitario e così

compatto che la posa

regolamentare sulla "dominante",

nonchè l'introduzione di idee

collaterali, quasi non si

avvertono. Non a torto L.

Piquot, il maggior studioso di

Boccherini, pone questo

quartetto, e i suoi confratelli

dell'opera 58, fra i lavori più

importanti del grande Maestro.

Giulio

Confalonieri

|

|