|

|

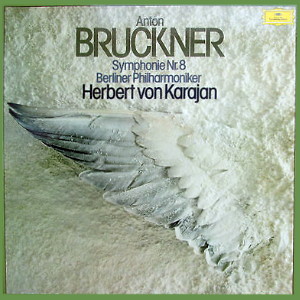

2 LP's

- 2707 085 - (p) 1976

|

|

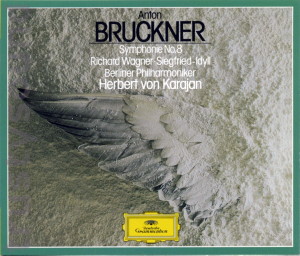

| 2 CD's -

419 196-2 - (c) 1987 |

|

| ANTON BRUCKNER

(1824-1896) |

|

|

|

|

|

|

|

| Symphonie

Nr. 5 c-moll |

|

82' 39" |

|

| Versione 1887;

edizione Robert Haas |

|

|

|

Long playing 1

- 2530-648

|

|

32' 07" |

|

| -

1. Allegro moderato |

16' 57" |

|

|

| -

2. Scherzo: Allegro moderato |

15' 11" |

|

|

| Long playing 1

- 2530-649 |

|

50' 32" |

|

| -

3. Adagio: Feierlich langsam; doch

nicht schleppend |

26' 22" |

|

|

| -

4. Finale: Feierlich nicht schnell |

24' 10" |

|

|

|

|

|

|

| Berliner

Philharmoniker |

|

| Herbert von KARAJAN |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Philharmonie,

Berlino (Germania) - aprile 1975 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Production |

|

Dr.

Hans Hirsch, Magdalene Padberg |

|

|

Recording

Supervision |

|

Michel

Glotz

|

|

|

Balance Engineer |

|

Günter

Hermanns |

|

|

Prima Edizione LP |

|

Deutsche

Grammophon - 2707 085 - (2 LP's) -

durata 32' 07" & 50' 32" - (p)

1976 - Analogico |

|

|

Prima Edizione CD |

|

Deutsche

Grammophon - 419 196-2 - (2 CD's)

- durata 58' 15" & 43' 47" -

(c) 1987 - ADD - (+ Wagner:

Siegfried Idyll)

|

|

|

Note |

|

Cover

Design: Holger Matthies, Hamburg

|

|

|

|

|

"Nel caso di

Bruckner non si deve parlare

di opere, ma di una frode

che si scoprirà in uno o due

anni."

Questa frase che Johannes

Brahms ha pronunciato a

proposito del suo

concorrente viennese

dimostra la perplessità che

le sinfonie bruckneriane

suscitarono in molti

contemporanei. Una

perplessità che si trasformò

successivamente in una

completa accettazione.

Continua così quella

corrente ricettiva iniziata

non per caso con la Nona

Sinfonia di Beethoven, di

cui un elemento essenziale è

l'inconscia sensazione che

la composizione sia rivolta

direttamente

all'ascoltatore, lo avvolga

ed infine lo assorba

completamente, portandolo ad

una comunione metafisica con

la musica stessa. E così

sconsideratamente egoistico

e prevalentemente basato su

criteri soggettivi è il

consumo che si fa di questa

musica. In breve: l'arte

sinfonica di Bruckner viene

giudicata per quello che non

è, anche se ciò ne

semplifica la comprensione;

viene considerata classica.

Le sinfonie di Bruckner non

possono essere considerate

classiche, anche se in esse

è presente ancora la

simmetria formale del

periodo dei classici, già

soltanto perchè,

distaccandosi dalle sinfonie

classiche, non hanno tanto

ripreso il dualistico

impulso tematico, ma sono

molto di più plasmate

secondo concezioni

architettoniche. Hugo Wolf

ha in questo

appropriatamente chiamato

Bruckner progressista

geniale, definizione certo

inconsueta vista l'attuale

tendenza verso l'immagine di

un Bruckner borghese e di

ideali cristiani. Bruckner

ha realizzato, al contrario

di Brahms, anche se non di

proposito almeno nel

risultato, una sintesi di

differenti prassi

compositive e l'ha

subordinata alla sua

concezione di una musica

lenta. Sotto questo aspetto,

in effetti, non sono

importanti le singole opere,

anche se la loro

caratterizzazione nei

dettagli è possibile e

ragionevole, ma

l'atteggiamento artistico,

ciò che Brahms voleva

screditare come "frode"

(questo non toglie che egli

avesse ben capito quali

differenze fondamentali di

gusto esistessero fra lui e

Bruckner).

L'attrazione profonda che

Bruckner provava per la

tecnica della composizione è

da attribuire al suo

interesse per lo stile

palestriniano e per la

polifonia di Bach. A questo

si aggiunge poi la sua

inclinazione per la grande

forma sinfonica

beethoveniana e il suo

pressochè acritico

entusiasmo per l'opera del

grande, ammirato Maestro,

Richard Wagner, di cui

riprese per la sua musica la

gamma timbrica.

Determinanti, però, per le

sue sinfonie, sono le

esperienze dell'organista

Bruckner. Gli effetti

timbrici di questo

strumento, spesso rigidi e

taglienti a causa di

improvvisi ammassamenti o

riduzioni di registri, si

possono rilevare spessissimo

nelle sinfonie di Bruckner.

Il compositore ha unificato

stilisticamente questa

molteplicità di influssi

combinando la forma basilare

a quattro movimenti della

sinfonia classica con

l'intreccio polifonico. E

sotto questo punto di vista,

si può comprendere

senz'altro, nella sua

sostanza musicale e nella

sua tecnica, un'opera come

l'Ottava Sinfonia in do

minore, la più lunga

sinfonia bruckneriana e la

più ampia formalmente, anche

se non la più audace nel

linguaggio sonoro. E proprio

in Bruckner questo

normalmente non avviene, in

quanto il compositore stesso

con il suo candido

misticismo ha dato spesso

motivo ai suoi esegeti ed

ammiratori per

interpretazioni

extramusicali.

È fuor di dubbio che la sua

musica trasmette

monumentalità e grandezza.

Volerla chiarire però da un

punto di vista

programmatico, e in questo

potrebbero animare le

osservazioni di Bruckner

stesso in merito - in

particolare per l'Ottava

Sinfonia - andrebbe a

discapito di una definizione

del materiale composto.

Significativi in questa

terza sinfonia che Bruckner

ha composto in do minore,

sono lo sviluppo, la

metamorfosi e l'unificazione

della materia tematica. Già

il primo tema corto del

movimento iniziale che va da

fa a sol bemolle e a re

bemolle, passa per il

semitono do, sale a mi

bemolle per poi arrivare

cromaticamente alla tonalità

di base do, dimostra nella

sua irregolare successione

degli intervalli, alla quale

si aggiunge un ritmo

staccato con doppi punti e

sedicesime, in quale

specifico modo sia costruito

un tale tema, anche per

quanto riguarda la sua

possibilità di ampliamento e

di trarne altri motivi.

Grandi intervalli o, in

contrasto, linee vicine

sviluppate cromaticamente

racchiudono la possibilità

di plasmare la musica in

modo coloristico, nel senso

di effetti di registro ampi,

estensivi. In Bruckner,

quindi, molto di più che nei

suoi contemporanei, si

ottiene l'impressione di un

tempo musicalmente intuito e

colmato.

L'Ottava Sinfonia è stata

composta in un tempo

relativamente breve, tra il

1884 e il 1886. La notazione

del finale, che rappresenta,

nell'utilizzazione di tutti

i temi principali dei 4

movimenti, richiese

addirittura meno di un mese.

Per dare una forma

definitiva alla Sinfonia di

Bruckner necessitò però di

parecchio tempo e poiché

venne manifestato da più

parti un certo scetticismo

nei confronti della sua

opera, egli la presentò in

una versione modificata; e

così essa fu rappresentata

per la prima volta nel 1892

a Vienna sotto la direzione

di Hans Richter.

Allo studioso bruckneriano

Robert Haas va il merito di

aver riscoperto le stesure

primitive di tutte le

sinfonie di Bruckner; le

rappresentazioni odierne,

quindi, ce ne presentano le

versioni originali anzichè

quelle più moderate fornite

dagli allievi di Bruckner,

Ferdinand Löwe e Franz

Schalk.

Hanspeter

Krellmann

(Traduzione:

Mirella Noack-Rofena)

|

|

|