|

|

1 LP -

AC 682 - (p) 1965

|

|

| 1 CD -

CRA 8912-5 - (c) 1996 |

|

| 1 CD -

CRA 8912-6 - (c) 1996 |

|

Carlo

GESUALDO da Venosa (1566-1613)

|

|

|

|

|

|

| MADRIGALI

A CINQUE VOCI, LIBRO V (1611) -

seconda parte |

|

|

|

|

|

| - Asciugate

i begli occhi |

2' 48" |

|

| -

Tu m'uccidi, o crudele |

2' 58" |

|

| - Deh, coprite

il bel seno |

2' 19" |

|

| - Poichè l'avida

sete | Ma tu,

cagion |

6' 10" |

|

| - O tenebroso

giorno |

2' 58" |

|

| - Se tu fuggi |

2' 32" |

|

| - "T'amo mia

vita!" |

3' 00" |

|

|

|

|

| MADRIGALI

A CINQUE VOCI, LIBRO VI (1611) -

prima parte |

|

|

|

|

|

| - Se la mia

morte brami |

3' 10" |

|

| - Beltà, poi

che t'assenti |

2' 41" |

|

| - Tu piangi, o

Filli mia |

3' 28" |

|

| - Resta di

darmi noia |

2' 17" |

|

| - Chiaro

risplender suole |

4' 03" |

|

| - "Io parto" e

non più dissi |

3' 46" |

|

| - Mille volte

il dì, moro |

4' 17" |

|

| - O dolce il

mio tesoro |

3' 03" |

|

|

|

|

| QUINTETTO VOCALE

ITALIANO /

Angelo Ephrikian, direttore |

|

| - Karla

Schlean, soprano |

|

| - Rosanna Giancola,

mezzosoprano |

|

| - Clara

Foti, contralto |

|

| - Adele Bonay,

contralto |

|

| - Rodolfo

Farolfi, tenore |

|

| - Carlo Gaifa, tenore |

|

| - Gastone Sarti, basso |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Villa

Litta, Milano (Italia) - 20-27

maggio 1965 (Libro Quinto)

Villa Litta, Milano (Italia) -

21-30 settembre 1965 (Libro sesto)

|

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Giambattista

Pirelli / Karla Schlean - Angelo

Ephrikian |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Arcophon

- AC 682 - (1 LP) - durata 49' 30"

- (p) 1965 - Analogico |

|

|

Edizione CD |

|

Rivo

Alto & Electa "Musica e Musei"

- CRA 8912-5 - (1 CD) - durata 67'

07" - (c) 1996 - ADD - (Libro

Quinto)

Rivo Alto &

Electa "Musica e Musei" - CRA

8912-6 - (1 CD) - durata 73' 32"

- (c) 1996 - ADD - (Libro Sesto) |

|

|

Note |

|

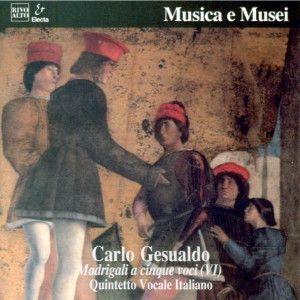

In

copertina (CD): Andrea Mantegna, Camera

degli Sposi (particolare) -

Palazzo Ducale - Mantova - (Libro

Quinto)

In copertina

(CD): Andrea Mantegna, Camera

degli Sposi (particolare)

- Palazzo Ducale - Mantova -

(Libro Sesto)

|

|

|

|

|

IL

QUINTO E IL SESTO LIBRO DEI

MADRIGALI

Il quinto e il sesto libro dei

madrigali del Principe di Venosa

furono pubblicati quasi

contemporaneamente a Gesualdo

nel 1611, per i tipi di G.G.

Carlino e per cura di tale

Giovanni Pietro Cappuccio, certo

un cortigiano del principe che -

secondo la consuetudine - dedicò

la raccolta allo stesso

compositore: si trattava

ovviamente di uma finzione resa

necessaria dal costume del tempo

che vietava a un personaggio del

rango del Venosa di assumere

direttamente la responsabilità

della pubblicazione delle

proprie opere.

La data di composizione dei

madrigali raccolti nel quinto e

nel sesto libro si scagliona

presumibilmente lungo un arco di

tempo assai ampio, come si

deduce tra l’altro dalla dedica

del sesto libro al Gesualdo,

stesa dallo stesso Giovanni

Pietro Cappuccio: "Questi

madrigali della sesta muta

furono composti da V.E. nelli

medesirni anni che furono quelli

della quinta; e perciò questi

ancora sono stati aspettati con

grandissimo desiderio dal mondo

da sì lungo tempo". Si tratta

dunque di una scelta che

Gesualdo stesso compì delle

proprie opere composte dopo il

1596, con la consueta severità e

l’acuto senso critico che gli

vietò, per esempio, di divulgare

i suoi esperimenti in stile

monodico di cui è fatta menzione

da parte del Fontanelli (cfr. la

mia presentazione del III° Li-

bro dei Madrigali di Gesualdo,

Disco Arcophon AM 668) e le

canzonette pubblicate postume da

Pomponio Nenna nel proprio Ottavo

Libro dei Madrigali, Roma,

1618.

Nella sua critica vicenda

esistenziale che dovette

assumere negli ultimi anni

aspetti e momenti veramente

allucinanti, la musica non cessò

di essere un polo costante di

interesse, un campo di studio e

di ricerca assidua e febbrile,

nella quale Gesualdo impegnò la

parte migliore di sè, le sue

lucide doti intellettuali non

meno dell’appassionata dedizione

interiore. Tornato a Napoli nel

1597, raccolse intorno a sè

un’accademia musicale

comprendente Scipione Stella,

Rocco Rodio, Pomponio Nenna,

Muzio Efrem, Giovanni Macque,

Bartolomeo Roy, Giovambattista

di Pavolo, Scipione Cerreto,

Giustiniano Forcella, Domenico

Montella, "compositori, sonatori

e cantori eccellentissimi" che

il principe, secondo le parole

di un contemporaneo "per suo

gusto e intertenimento tiene in

sua corte a sue spese". Gesualdo

preso tutto dalla sua passione,

ignorava le accuse di eccessiva

prodigalità e di sperpero che la

sua famiglia gli moveva. Egli,

pontefice in questo eletto

cenacolo d’artisti, mirava certo

ad emulare i fasti musicali

della corte estense: desiderio

conferrnato dalla fondazione,

nel castello di Gesualdo, di una

stamperia musicale diretta da

G.G. Carlino, la stessa che

pubblicò i suoi due ultimi libri

di madrigali e una sua raccolta

di responsori.

Gesualdo volle consolidate la

sua fama di compositore,

pubblieando tra il quarto (1596)

e il quinto (1611) libro di

madrigali tre raccolte di musica

religiosa: Sacrarum

Cantionum Quinque Vocibus

Liber Primus (1603); Sacrarum

Cantionum Liber Primus Quarum

Una Septem Vocibus, Ceterae

Sex Vocibus Singulari

Artificio Compositae

(1603); Responsoria et Alia

ad Officium Hebdomadae Sanctae

Spectantia, a sei voci

(1611). Opere tutte, a parte

ogni ricerca di carattere

espressivo, veramente "singulari

artificio composiate",

sulla linea della più rigorosa

arte contrappuntistica

cinquecentesca. Per quanto più

propriamente concerne le ultime

due raccolte di madrigali, si

nota una sostanziale

continuazione degli

atteggiamenti espressivi

maturati nei libri precedenti,

soprattutto nel quarto. Nella

scelta dei testi incontriamo

ancora la predilezione per

poesie brevi e di limitate

pretese letterarie (nel Quinto

Libro, su ventuno madrigali, uno

solo, l’ultimo, è dovuto a un

autore illustre, Giovanbattista

Guarini). In questo modo

Gesualdo si riserva da parte sua

la massima possibilità

d`intervento, sia dal punto di

vista di un’autonoma

organizzazione strutturale del

madrigale, sia da quello di una

totale ricreazione semantica del

contenuto espressivo della

poesia. Secondo la fine

notazione critica di Nino

Pirrotta "non “serva” ma

“compagna" dell’orazione, la

musica ha il compito di dire ciò

che è indicibile a parole, di

esprimere coi rivolgimenti

cromatici il torcersi dell’anima

nel dolore, con i salti melodici

violenti e inconsueti la sfida

del sarcasmo e della ribellione,

con i travolgenti contrappunti

di diatoniche colorature di

quest'ultimo periodo... il

fervore disperato della speranza

o il dilatarsi panico della

personalità nella gioia".

I gesti espressivi si

semplificano, sino a ridursi

all’alternanza e alla

successione di atmosfere

espressive nettamente

contrastanti: è come se la

poetica espressionistica di

Gesualdo, portata alle sue

ultime conseguenze non

riconoscesse altro che la

possibilità di un procedere

apodittico, articolato

attraverso la contrapposizione

di concetti e di momenti

opposti, che solo la ferrea

logica con cui è condotto il

discorso riesce a fondere in una

struttura organica. Ancora più

sviluppato che non nel quarto

libro è il parametro armonico,

piegato ad audacie che per più

di due secoli non furono emulate

nella tradizione musicale

occidentale. Parallelamente, la

tecnica contrappuntistica si

decanta sino a raggiungere una

sorta di astratta e cristallina

purezza, soprattutto laddove

essa è impiegata in quei passi

che Vincenzo Giustiniani

definiva "fughe dolci e

correnti"; momenti nei quali

Gesualdo raggiunge una gioiosa e

prorompente pienezza di vita.

Accanto a questo si delinea

negli ultimi due libri di

madrigali un tipo di

contrappunto affatto nuovo, che

potrebbe delinirsi, con il

Pirrotta, "contrappunto di

recitativi, dacché la sua

sostanza non è più il gioco

delle immagini sonore in

movirnento, ma la

moltiplicazione

contrappuntistica dell’intensità

affettiva della declamazione".

Un calore umano tutto nuovo

hanno i passi trattati

omoritmicamente in un declamato

accordale aperto a preziose,

ricchissime sfumature di senso,

e, in generale, a un accento di

straordinaria immediatezza e

verità umane.

Anche da un punto di vista

contenutistico le due ultime

raccolte chiudono circolarmente

la tematica estetica di

Gesualdo: suggellano, portandolo

alle ultime conseguenze, in una

sorta di apoteosi lucida, ma

pure allucinata e barocca, il

tema unico della sua arte,

l’amore. Con le parole del

Pirrotta: "Egli fu, si direbbe,

romanticamente innamorato del

complesso cerimoniale del

corteggiamento amoroso, delle

promesse deluse, delle negazioni

provocanti, delle speranze

risorgenti. La vita non gli

diede che delusioni,

incomprensioni coniugali o

troppo facili avventure

degradanti del senso. Pure il

sogno persiste fino all’ultimo,

si rinnova anzi negli ultimi

anni in una fase gioiosa che le

fasi precedenti non avevano

conosciuto".

LIBRO QUINTO

(Seconda Parte)

XIV.

Asciugate i

begli occbi,

Deh, cor mio, non

piangete

Se lontano da voi gir mi

vedete!

Ahi, che pianger debb’io

misero e solo

Che partendo da voi

m’uccide il duolo.

Tutto giocato su parole

privilegiate, è tra i madrigali

più belli della raccolta: più

che in altri pezzi, assume qui

primaria importanza, ai fini

espressivi, il pararnetro

timbrico, trattato con singolare

sensibilità in preziosi effetti

cromatici.

XV.

Tu m’uccidi, o

crudele,

D'Amor empia omicida,

E vuoi ch'io taccia e 'l

mio morir non grida?

Ahi, non si può tacer

l’aspro martire

Che va innanzi al morire,

Ond’io ne vo gridando:

"Oimè, ch’io moro

amando!"

Il madrigale viene articolandosi

attraverso una minuta analisi

dei singoli nessi semantici, con

un rovello quasi

espressionistico: la chiara

struttura bipartita del testo

poetico viene così infranta in

favore di una pittura

violentemente chiaroscurata, in

libero e continuo divenire.

XVI.

Deh, coprite il

bel seno,

Che per troppo mirar

l'alma vien meno!

Ahi, nol coprite, no, che

l'alma avezza

A viver di dolcezza

Spera, miranda, aíta

Da quel bel sen, che le

dà morte e vita.

Sia nel testo, un’estenuata e un

po’ perversa fantasia erotica,

sia nella musica si è certo di

fronte a una composizione

manieristica. Assai

interessante, tuttavia, per una

definizione dell’estremo stile

di Gesualdo la violenta

contrapposizione di figurazioni

musicali, intese a rendere, con

icastica evidenza, il contenuto

concettuale e sentimentale del

testo.

XVII.

Prima Parte:

Poichè l'avida

sete

C’hai del mio tristo e

lagrimoso umore

Non è ancor spenta, o

dispietato core,

Spengala il sangue mio

C'or verserà dal mio

trafitto petto

Un doloroso rio.

Seconda Parte:

Ma tu, cagion

di quella atroce pena

Che a la morte mi mena,

Mira, mal grado tuo,

pietoso effetto

De la tua crudeltà, del

mio tormento

Che morendo al mio duol,

morte non sento.

In questi due ampi madrigali,

riuniti a formare un unico arco

espressivo, si ha un esempio di

quello stile che si era più

sopra definito "contrappunto di

recitativi", una delle conquiste

de1l’ultimo linguaggio di

Gesualdo.

XVIII.

O tenebroso

giorno,

Infelice mia stato,

O mio cor tristo, sol a

pianger nato!

Quando lieto ritorno

Farai dinanzi a quella

Che è più d’ogni altra

bella,

Più leggiadra e più vaga,

Che can suoi sguardi

morte e vita appaga?

E' un dolcissirno vagheggiamento

dell’amata, bella e lontana; la

tristezza del distacco e la

serenante immagine della donna

sono rese in due sezioni

nettamente distinte sul piano

stilistico e su quello

significativo.

XIX.

Se tu fuggi, io

non resto

Che 'l cor ti segue

e grida.

Ahi, cor crudele, ove

impietà s'annida,

Dove ten vai?

Deh, pria mi rendi il

core

E poi ten fuggi e fugga

teco amore!

La sezione iniziale e quella

finale, giocate su una serie di

veloci irnitazioni

contrappuntistiche (in

concomitanza con 1’idea della

"fuga"), inquadrano un episodio

centrale svolto prevalentememe

attraverso una drammatica

declamazione accordale.

XX.

"T’amo, mia

vita!" la mia cara vita

Mi dice e in questa sola

Dolcissima parola

Par che trasformi

lietamente il core

Per farsene signore.

O voce di dolcezza e di

diletto,

Prendila tosto, Amore,

Stampala nel mio core!

Spiri solo per te l'anima

mia

"T'amo, mia vita", la mia

vita sia.

L’eleganza raffinata della

poesia di Giovanbattista Guarini

detta a Gesualdo una

composizione dolcissima, che

chiude questo quinto libro su

una nota di sospesa serenità.

LIBRO SESTO

(Prima parte)

I.

Se la mia morte

brami,

Crudel, lieto ne moro

E dopo morte ancor te

solo adoro.

Ma se vuoi ch’io non

t'ami,

Ahi, che a pensarlo solo,

Il duol m’ancide e l’alma

fugge a volo.

Il piano formale del madrigale

presenta due sezioni, la seconda

delle quali ritornellata (ABB):

trattata in un denso, vischioso

si direbbe, cromatismo la prima,

nella quale caratteristicamente

in ogni verso compare il

concetto chiave della morte, in

un più terso e leggero

linguaggio armonico la seconda,

che si risolve nel volo leggero

di leggiadri contrappunti

correnti dell’aereo finale.

Caratteristico del compiaciuto

gioco di ambiguità modale che

caratterizza questo madrigale,

come la maggior parte delle

composizioni del sesto libro.

II.

Beltà, poi cbe

t’assenti,

Come ne porti il cor,

porta i tormenti.

Chè tormentato cor può

ben sentire

La doglia del morire,

E un'alma senza core

Non può sentir dolore.

La poesia è costruita sulla

esasperazione di una metafora

tipica della poesia per musica

del primo Seicento. Altissima la

resa musicale: si osservi come

all’esasperazione del paramento

armonico si associ un gusto

asciutto e crudo per gli urti,

gli scontri e gli attriti delle

parti contrappuntistiche, che

Gesualdo può aver mediato

dall’estrema produzione

madrigalistica di Luca Marenzio.

Di singolare bellezza ed

efficacia espressiva e la

lunghissima progressione

cromatica che si sviluppa, di

voce in voce, dal basso al

soprano, per più di un’ottava e

mezza.

III.

Tu piangi, o

Filli mia,

E pensi estinguer

quell’ardente fiamma

Che sì dolce m’infiamma.

Ahi, che sì picciol

pianto fa che il core

Tanto più avvampi di

vivace ardore.

Si tratta di uno dei madrigali

pin interessanti per definire la

libertà con la quale Gesualdo si

pone di fronte al testo. Alla

chiara stesura bipartita della

poesia, Gesualdo oppone

un’architettura musicale assai

più libera e complessa, ma non

meno perspicua sotto il profile

formale, reiterando in forma di

libera variazione i primi tre

versi, evidenziando al massimo

l’esclamazione del quarto, che

diviene il punto focale della

composizione e riservando

all’ultimo un’intera, ampia

sezione ritornellata, nella

quale le voci sono trattate in

uno scorrevole contrappunto di

sapore squisitamente

strumentale.

IV.

Resta di darmi

noia,

Pensier crudo e fallace,

Ch'esser non può già mai

quel che a te piace!

Morta è per me la gioia,

Onde sperar non lice

D'esser mai più felice.

E' questo uno dei più celebri,

se non il più celebre madrigale

di Gesualdo. Già i contemporanei

ne sottolineavano

l’eccezionalità, sotto il

profilo musicale ed espressivo.

Così, G.B. Doni, nel Compendio

del Trattato de’ Generi e de'

Modi della Musica, 1635

osserva: "...oggi non si trovano

composizioni cromatiche vere

(non che enarmoniche)

eccettuatene alcune poche, che

ne hanno qualche mistura; come

quell’artificiosissimo madrigale

del Principe: Resta di darmi

noia...". E Pietro della

Valle ricordava commosso

l’intensa emozione che,

giovinetto, gli aveva dato

l’ascolto della composizione di

Gesualdo: "...mi piaceva per

affetto pietoso e

compassionevole Resta di

darmi noia del Principe di

Venosa, famoso madrigale" (Della

musica dell’età nostra che non

è punto inferiore, anzi è

superiore a quella dell’età

passata, 1640).

Opera davvero

"artificiosissima", si segnala

come una delle Vette stilistiche

dell’ultima stagione dell’arte

di Gesualdo, che ritrova qui una

misura di estrema intensità

espressiva, unita a

quell’accento di pacata e

sommessa interiorità proprio dei

suoi momenti più felici.

V.

Chiaro

risplender suole

A tutti il mio bel sole,

Ma oscuro e fosco a me

misero appare,

Onde in lagrime amare

Consumo la mia vita.

Ah s’io potessi almen

chiederle aita!

Lieto all'or ne morrei

E finirìan, oimè, gli

affanni miei.

Vien meno in questo madrigale

l'espressionistica ricerca

armonica delle composizioni

precedenti, mentre sulla più

tersa e distesa tessitura

musicale vien fatto risaltare

dal musicista l’elemento

timbrico, che gioca sin dalla

contrapposizione iniziale, quasi

programmatica (Chiaro

risplender suole a tutti il mio

bel sole / Ma oscuro e fosco

a me misero appare) un

fondamentale ruolo

significativo.

VI.

"Io parto" e

non più dissi, che il dolore

Privò di vita il core.

Allor proruppe in pianto

e disse Clori

Con interrotti omèi:

"Dunque a i dolori

Io resto. Ah, non fia mai

Ch’io non languisca in

dolorosi lai."

Morto fui, vivo son, che

i spirti spenti

Tornaro in

vita a sì pietosi accenti.

La virtuale struttura drammatica

del madrigale offre il destro al

musicista di proiettare la

vicenda espressiva su una

prospettiva mossa e franta,

ricchissima di delicatissime

sfumature di senso.

VII.

Mille volte il

dì moro,

E voi, empi sospiri,

Non fate, oimè, che in

sospirando io spiri?

E tu, alma crudele, se

il mio duolo

T'affigge sì, che non

ten' fuggi a volo?

Ahi, che sol Morte al mio

duol aspro e rio

Divien pietosa e ancide

il viver mio!

Così dunque i sospiri e

l'alma mia

Sono ver me spietati e

Morte pia.

Da questo testo poetico, che è

la quintessenza dei motivi più

vieti e triti della poesia

madrigalistica

Cinque-secentesca, Gesualdo ha

tratto una composizione di

altissimo livello espressivo.

Dal suo tessuto musicale, un

seguito di sfolgoranti

intuizioni poetiche degne della

fantasia di un artista quale

Gongora, isoliamo l’ultima

sezione, nella quale il

manierismo del testo viene

trasigurato in accenti di una

poesia allucinata e metafisica.

VIII.

O dolce mio

tesoro,

Non mirar s’io mi moro,

Che il tuo vitale sguardo

Non fa che mi consumi il

foco ond'ardo.

Ah no, mìrami pur, ànima

mia,

Che vita allor mi fia la

morte mia!

L’anonimo poeta tocca in questo

madrigale il culmine del suo

freddo e convenzionale

concettismo. Gesualdo ne ha

fatto un’ampia composizione

dall’incalzante ritmo narrativo,

che tocca il suo clima nella

rilevata esclamazione centrale:

"Ah, no, mìrami pur, anima

mia", e nel finale, che si

apre nell’improvviso raggio di

luce dell’ultimo, inaspettato

accordo perfetto di mi maggiore.

|

|