|

|

1 LP -

AM 664 - (p) 1965

|

|

| 1 CD -

CRA 8912-2 - (c) 1996 |

|

Carlo

GESUALDO da Venosa (1566-1613)

|

|

|

|

|

|

| MADRIGALI A CINQUE VOCI,

LIBRO II (1594) |

|

|

|

|

|

- Caro amoroso

nèo | Ma se tale ha costei

|

4' 19"

|

|

| - Hai rotto, e

sciolto |

3' 37" |

|

-

Se per lieve ferita | Che

sentir deve

|

6' 07" |

|

| -

In più leggiadro velo |

3' 15" |

|

- Se così

dolce è il duolo | Ma

s'avverrà ch'io moia

|

3' 23"

|

|

| - Se taccio,

il duol s'avanza |

2' 45" |

|

- O come è

gran martire | O mio

soave ardore

|

3' 21"

|

|

|

|

|

| - Sento che

nel partire |

5' 29" |

|

- Non è questa

la mano | Nè tien face o

saetta

|

4' 12"

|

|

| - Candida man |

2' 49" |

|

- Da l'odorate spoglie

| E quell'arpa felice

|

3' 22"

|

|

| - Non mai non

cangerò |

2' 50" |

|

| - All'apparir

di quelle |

2' 56" |

|

| - Non mi toglia il

ben mio |

2' 10" |

|

|

|

|

| QUINTETTO VOCALE

ITALIANO /

Angelo Ephrikian, direttore |

|

| - Karla

Schlean, soprano |

|

| - Clara

Foti, mezzosoprano |

|

| - Rashida Agosti,

contralto |

|

| - Rodolfo

Farolfi, tenore |

|

| - Gastone Sarti,

basso |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Villa

Litta, Milano (Italia) - 12-19

febbraio 1965 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Giambattista

Pirelli / Karla Schlean - Angelo

Ephrikian |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Arcophon

- AM 664 - (1 LP) - durata 52' 18"

- (p) 1965 - Analogico |

|

|

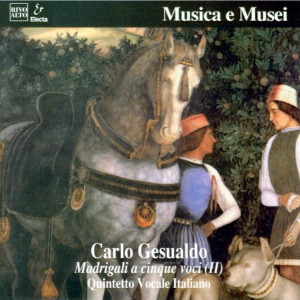

Edizione CD |

|

Rivo

Alto & Electa "Musica e Musei"

- CRA 8912-2 - (1 CD) - durata 52'

18" - (c) 1996 - ADD |

|

|

Note |

|

In

copertina (CD): Andrea Mantegna, Camera

degli Sposi (particolare) -

Palazzo Ducale - Mantova |

|

|

|

|

IL

SECONDO LIBRO DEI MADRIGALI

Il Secondo Libro dei Madrigali

di Carlo Gesualdo, pubblicato

come il primo, nel 1594,

rappresenta, nell’evoluzione

stilistica del cornpositore, la

dimostrazione di un assoluto

padroneggiamento della tecnica e

la perfetta adeguazione al

modulo linguistico della civiltà

madrigalistica contemporanea, e

insieme la prima rivelazione di

un nuovo mondo espressivo, di

un’inedita misura artistica ed

umana.

Gesualdo ci appare il musicista

finissimo ed aristocratico che

ricrea con rara perizia

d'artefice, e quasi prolunga

nello atto compositivo,

l'atmosfera raffinata della sua

accademia musicale, cui

partecipavano le più eminenti

personalità artistiche della

Napoli del suo tempo, Giovanni

de Macque, Bartolomeo Roy,

Pomponio Nenna.

Se le estreme prove del quinto e

del sesto libro presuppongono un

dialogo solitario e allucinato

del musicista con la sua

materia, questi madrigali non si

comprendono al di fuori di un

deterrninato ambiente, di un ben

definito contesto culturale e

mondano.

Un musicisia soprattutto, sembra

attirare irresistibilmente

l’attenzione di Gesualdo: Luca

Marenzio. Ma non mancano anche

scoperte allusioni ad altri

compositori, specie ai grandi

fiamminghi: a Cipriano de Rore,

per esempio, in Sento che

nel partire, o a Giaches

de Wert, in Da le odorate

spoglie.

Questo Secondo Libro, contiene

tuttavia ben altro che una

semplice adesione ai modi

illustri della contemporanea

civiltà madrigalistica.

Sorvoleremmo su certe

particolarità segnalate

dall’Einstein, allusive alla

condizione di nobile

"dilettante" del rnusicista,

"particolarità ruvide e

sgraziate, come la densa

condotta delle parti, gli urti

delle voci che tradiscono un

orecchio stranamente

insensibile, l'indifferenza alle

false relazioni...". Più

interessante ci sembra invece

l'affermazione dello stesso

studioso circa "il più

pronunciato stacco tra le

sezioni contrappuntisticamente

animate e quelle omoritmiche, o

sovraccaricate da tentazioni

armoniche" rispetto agli

analoghi passi nelle

composizioni di Luca Marenzio.

In realtà, Gesualdo rivela sin

da ora, anche se in maniera

discontinua ed episodica, specie

laddove il testo lo solleciti a

una più intensa partecipazione

sentimentale (si vedano al

proposito soprattutto i

madrigali; Se taccio il duol

s’avanza, Sento che

nel partire, Non é

questa la mano) molti

tratti della sua arte maggiore:

in particolare la peculiare

concentrazione espressiva del

linguaggio musicale e la nervosa

strutturazione formale,

procedente per episodi

contrastanti.

Seguire l’inquieto tralucere di

una nuova misura d’arte e

d’umanità nelle pieghe di un

discorso sostenuto da una

profonda e aristocratica

esperienza culturale, è tra i

piaceri più singolari che

l’ascolto di questo disco può

offrire.

*****

Caro amoroso néo

ch’illustri un sì bel

volto

col negro tuo fra 'l suo

candor avvolto,

se per te stesso sei

tu pur macchia e difetto,

con qual’arte perfetto

poi rendi 'l colmo de le

grazie in lei!

Ma se tale

ha costei

in sua beltà le mende,

qual poi saranno i fregi

ond’ella splende?

(T. Tasso)

In questo primo madrigale, in

due parti, Gesualdo interpreta

il testo tassesco, già presago

di certa tematica ampiamente

sfruttata dalla poesia barocca,

in maniera esasperatamente

analitica. Lo scherzo di

società, elegantemente galante,

acquista nella trasposizione

musicale un accento più serio e

tormentato; sotto le forme

leggiadramente modellate della

musica, si sente urgere uno

spirito ardente e una sensualità

inquieta.

Hai rotto e sciolto e spento

a poco a poco

lo stral e il laccio e ’l

foco

cbe punse, che legò,

ch'arse ’l mio core.

O me beato, Amore,

che sento, e senza pena,

altro dardo, altra

fiamma, altra catena.

E’ tra i madrigali di questo

Secondo Libro il più vicino a un

tipo di interpretazione non si

dice convenzionale, ma certo

meno profondamente personale del

testo poetico. Pure, anche

attraverso l’uso di tratti

stilistici largamente diffusi

nella prassi compositiva del

secondo Cinquecento, è possibile

scorgere la più vera fisionomia

artistica del Gesualdo: specie

nell’estatica e sospesa

espressione di certe

esclamazioni commosse e nella

contrapposizione di episodi

profondamente contrastanti nel

ritmo, nell’agogica e nella

tematica.

Se per lieve ferita

onde te stessa offendi,

così dogliosa, o bella

man, ti rendi,

menlre tue bianche nevi

rare inostrano e brevi

di liquidi rubin parpuree

stille,

che sentir deve 'l petto

mio che langue

versando ognor da mille

piaghe e mille

per le vene del cor fiumi

di sangue?

Ahi, che a maggior dolore

convien pietà maggiore!

Vi è qui, seppur moderata da

un’esrtema eleganza e misura

mondana, l’intensità e il pathos

del Gesualdo maggiore. La

musica, espansa in due ampie e

distinte sezioni, si direbbe

distilli e assapori lentamente

le parole del testo, non privo

(nella contemplazione della mano

femminile solcata dai sottili

rivoli di sangue) di una

tonalità "morbida", che Gesualdo

non deve avere avvertita

estranea.

che non le nubi in cielo

In più leggiadro velo

Madonna il suo bel visa

discoperse,

Amor, deh, che in quel

punto

non so se il cor fu pria

degli occhi punto!

onde un raggio discese

che gli occhi e 'l cor

m'accese.

Nella sua levità, è tra i

madrigali più felicemente

compiuti e compiuti sul piano

espressivo. Si noti come la

musica riesca a rendere, nella

casta essenzialità dei suoi

gesti, il senso di sorpresa

all’apparire inaspettato del

leggiadro volto femminile e la

sommessa malinconia del sospeso,

amoroso vagheggiamento della

bellezza.

Se così dolce è il duolo,

deh, qual dolcezza

aspetto

d'imaginato mio novo

diletto!

Ma s'avverrà ch’io moia

di piacer e di gioia,

non ritardi la morte

sì lieto fine e sì felice

sorte.

(T.

Tasso)

Lo squisito testo

del Tasso sollecita in Gesualdo

un'intensa ricerca espressiva;

ma per giudicare la distanza che

separa il musicista dalle prove

della sua maturità, si confronti

con quanta più personale

partecipazione egli tratti

l’identico inciso "Ma

avverrà ch'io moia",

accolto nel Libro quarto dei

Madrigali, di dieci anni a

questo posteriore.

Se taccio il duol s’avanza,

se parlo accresce l'ira

donna bella e crudel che

mi martira.

Ma pur prendo speranza

che l'umiltà vi pieghi,

chè nel silenzio ancor

son voci e prieghi.

(T. Tasso)

E’ un madrigale degno delle

massime prove del musicista. Nel

testo tassesco il Gesualdo ha

trovato un invito al suo

peculiare modus operandi,

procedente per contrapposti,

attraverso il quale le sue

musiche acquistano la loro

caratteristica, inconfondibile

densità significativa. La chiusa

del madrigale: "ché nel

silenzio ancor son voci e

prighi" potrebbe essere

posta ad epigrafe dell’arte del

Gesualdo, nella quale il

silenzio - un silenzio carico di

tensione e di pathos - concorre,

come nel contemporaneo luminismo

pittorico l’ombra, non meno

della musica alla delineazione

di un acceso e vibrante mondo

sentimentale.

O come è gran martire

a celar suo desire

quando con pura fede

s'ama chi non se 'l

crede!

O mio soave ardore,

o dolce mio desire,

s'ognun ama il sua core

e voi sete il cor mio,

allor fia che non v’ami,

cbe viver più non brami.

La situazione evocata dal testo

(peraltro tra i loci

communes della poetica

madrigalistica), suggerisce a

Gesualdo un madrigale in due

parti, distesamente modellato

attraverso una piana

declamazione accordiale, che

solo alla fine si increspa in

brevi disegni imitati, a

contatto con le ultime parole,

più intensamente drammatiche.

Sento che col partire

il cor giunge al morire

ond’io misero ognora,

ogni momento

grido: morire mi sento!

non sperando di fare a

voi ritorno.

E così dico mille volle

il giorno:

partir io non vorrei

se col partir accresco i

dolor miei.

Sarà interessante rilevare che

questo madrigale è una sorta di

parafrasi negativa di quello,

celeberrimo nel Cinquecento di

Alfonso d’Avalos marchese del

Vasto, musicato, tra gli altri,

da Cipriano de Rore:

Ancor

che nel partire

Io mi senta

morire,

Partir vorrei

ogni momento

Tant’è il piacer

che sento

De la vita

ch’acquisto nel ritorno.

E così mille e

mille volte il giorno

Partir da voi

vorrei,

Tanto son dolci

i ritorni miei.

Gesualdo non esita

a misurarsi con il de Rore in

una grande composizione in due

parti, che dilata al massimo la

trama semantica del testo; e si

direbbe che il capovolgimento

della situazione sentimentale

delineata dal madrigale del de

Rore non derivi da un puro gioco

letterario, ma sia motivata, per

Gesualdo, da intrinseche,

profonde ragioni espressive.

Non è questa la mano

che tante e sì mortali

avventò nel mio cor

fiammelle e strali?

Ecco che par si trova

ne le mie man ristretta,

nè forza od arte per

fuggir le giova.

Nè tien face o saetta

che da me la difenda.

Giusto è ben ch'io ne

prenda,

Amor, qualche vendetta

e se piaghe mi die’, baci

le renda.

(T. Tasso)

Sin dall’esordio appassionato,

questo madrigale ci fa

comprendere come Gesualdo sia

incapace di mantenersi entro un

ambito disteso e pacato di

affetti, ma tenda, dall’inizio

della sua attività compositiva,

ad accentuare le tinte, a

marcare i contrasti, a disporre

insomma la sua fantasia in una

prospettiva virtualmente

drammatica anche quando, come in

questo caso, il testo (finissima

prova letteraria del Tasso), si

risolva in elegante

divertimento.

Candida man qual neve a gli

occhi offerse

la mia cara angioletta

per far strana vendetta

de l'acceso mio core

che, ingannata al

candore,

sperando di temprar sue

fiamme, forse

precipitoso corse.

O me misero, Amore,

chè ne la neve sento

ardor maggiore!

E’ un’altra prova di stile; pur

nell’analitica e puntuale

pittura dei singoli nuclei

testuali, il madrigale riesce a

raggiungere un perfetto

equilibrio di struttura, in

virtù dei suoi puri valori

musicali.

Da le odorate spoglie

sciogliete ormai la mano

che il mio voler e

disvoler mi toglie;

e quell'arpa felice

a cui non si disdice

stringersi col bel petto,

d’Amor fido ricetto,

togliete, e con

l’usata leggiadria,

fateci udir, cara la vita

mia.

Come nel madrigale Sento che

nel partire vi era un

esplicito riferimento a Cipriano

de Rore, è indubbio che

Gesualdo, scegliendo questo

testo, abbia voluto rendere

ornaggio a un altro grande

musicista fiammingo, Giaches de

Wert. Suo è infatti il madrigale

(più volte utilizzato nel

Cinquecento anche come base per

composizioni religiose), che si

immagina eseguito sul liuto

dalla bella cantatrice: Cara

la vita mia. La musica

leggiadramente dipinge la scena,

con partecipazione e distacco

insieme, come si conviene a uno

squisito divertimento di

società.

Non mai non cangerò

stato, voglia e pensiero

che la cruda nemica del

mio core

con dolcissimo impero

volge la mia vita i

giorni e l'ore

e tempra i miei desiri

or con speme, or con

gioia, or con martiri.

E’ un delicatissimo madrigale,

soffuso tutto di una dolce

malinconia: qui Gesualclo emula

Luca Marenzio nella delineazione

di un’atmosfera sentimentale

singolarmente tenue e sfumata.

A l'apparir di quelle luci

ardenti

il duol che sì m'annoia

subito sparve e

convertissi in gioia.

Amor, ferisci pur, ardi e

saetta

se un così picciol ben

tanto diletta!

Gesualdo è un maestro nella

pittura di un divenire

psicologico magistralmente

sviluppato nell’arco fermo e

netto del divenire formale;

sentimento e struttura musicale

concorrono del pari alla

creazione di un madrigale tra i

più belli della raccolta.

Non mi toglia il ben mio

chi non arde d’amor come

faccio io.

Io solo avrò de la mia

donna il core:

dunque lasci il ben mio

chi non arde d'amor come

faccio io.

L’ultimo madrigale del Secondo

Libro si fà notare, più che per

intrinseci pregi di scrittura,

come un documento della

propensione caratteristica del

nostro autore, quando si trovi

di fronte a un testo piuttosto

neutro, come il presente, a

risolvere la composizione in

puri ed autonomi valori

musicali, attraverso la libera

iterazione di frammenti e di

nuclei tematici.

|

|