|

|

1 LP -

AM 656 - (p) 1965

|

|

| 1 CD -

CRA 8912-1 - (c) 1996 |

|

Carlo

GESUALDO da Venosa (1566-1613)

|

|

|

|

|

|

MADRIGALI A CINQUE VOCI,

LIBRO I (1594)

|

|

|

|

|

|

- Baci soavi e

cari | Quanto ha di dolce

Amore

|

6' 02"

|

|

- Madonna, io

ben vorrei

|

3' 28" |

|

| -

Com'esser può |

2' 43" |

|

| - Gelo ha

madonna il seno |

2' 44" |

|

- Mentre

madonna | Ahi! troppo

saggia

|

4' 58"

|

|

| - Se da sì nobil mano |

2' 20" |

|

| - Amor, pace

non chero |

1' 21" |

|

| - Sì gioioso

mi fanno |

2' 22" |

|

|

|

|

| - O dolce mio

martire |

3' 00" |

|

- Tirsi morir

volea | Frenò Tirsi il

desio

|

5' 45" |

|

| - Mentre, mia

stella, miri |

2' 13" |

|

| - Non mirar,

non mirare |

2' 56" |

|

| - Questi

leggiadri |

3' 43" |

|

- Felice

primavera! | Danzan le

Ninfe

|

3' 58" |

|

| - Son sì belle le rose |

1' 59" |

|

| - Bell'angioletta |

2' 02" |

|

|

|

|

QUINTETTO VOCALE

ITALIANO /

Angelo Ephrikian, direttore

|

|

| - Karla

Schlean, soprano |

|

| - Clara

Foti, mezzosoprano |

|

| - Elena

Mazzoni, contralto |

|

| - Rodolfo

Farolfi, tenore |

|

| - Gastone

Sarti, baritone |

|

| - Dmitri

Nabokov, basso |

|

|

|

|

|

Luogo

e data di registrazione |

|

Villa

Litta, Milano (Italia) - 10-15

gennaio 1965 |

|

|

Registrazione:

live / studio |

|

studio |

|

|

Producer /

Engineer |

|

Giambattista

Pirelli / Karla Schlean - Angelo

Ephrikian |

|

|

Prima Edizione

LP |

|

Arcophon

- AM 656 - (1 LP) - durata 53' 53"

- (p) 1965 - Analogico |

|

|

Edizione CD |

|

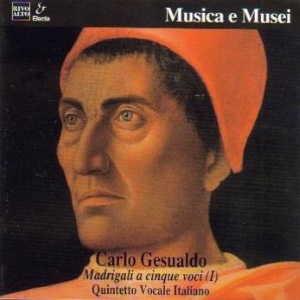

Rivo

Alto & Electa "Musica e Musei"

- CRA 8912-1 - (1 CD) - durata 53'

53" - (c) 1996 - ADD |

|

|

Note |

|

In

copertina (CD): Andrea Mantegna, Ritratto

d'uomo - Galleria degli

Uffizi - Firenze |

|

|

|

|

1. BACI SOAVI E CARI

È

caratteristico di Gesualdo

costruire il suo madrigale

attorno ad un sentimento

centrale, a un pensiero sotteso

che a poco a poco emerge e

finalmente s’impone come

essenziale nucleo poetico della

composizione. Questo sentimento

egli sceglie liberamente tra

quelli che un testo spesso

anodino gli suggerisce: e se il

testo gli suggerisce l’idea

della morte, è

questa l’idea che fatalmente lo

attrae. È

ciò che

avviene in questo primo “doppio”

madrigale: nella prima parte le

parole: “... non sente il duol

di morte - e pur si muore”; e

nella seconda “... la mia vita

finire - oh, che dolce morire”

danno origine ai momenti

musicalmente più

commossi. Non si può ascoltare

senza emozione il drammatico

ascendente di ottava del tenore

(ripreso alla fine dal

contralto) sulle parole “si muore”: né la

sconsolata melodia (II parte) sulle

parole “la mia vita finire”, da

cui si sviluppa, con impressionante

vigore patetico, il finale “oh,

che dolce morire”.

2. MADONNA, IO BEN VORREI

Se si esclude un breve episodio

sulle parole “... che l’uno al

cor darìa”,

in cui la rigidezza

del procedimento imitativo è

riscattata dalla vivacità del ritmo e da

una timbrica vocale

particolarmente attraente, il

madrigale è

tutto un abbandonarsi delle

singole voci a espressioni

musicali “recitanti” (tutto

l’episodio sulle parole “... o

tanta crudeltate”; e l’altro

sulle parole “... o l'altra finiria la vita

mia”). Il giudizio di

Pietro della Valle, che colloca

Gesualdo come maestro del nuovo

mondo musicale monodico, trova

qui certamente una delle sue più valide

giustificazioni.

3. COM’ESSER PUÒ

Di un testo intessuto su

consuetudinarie e artificiose

secentesche antinomie, Gesualdo

coglie e riesprime musicalmente

il senso d’una angosciosa

interrogazione senza risposta e

ne fa la costante poetica di

tutta la breve composizione.

4. GELO HA MADONNA IL SENO

Il testo è

del Tasso; ma non si discosta

qui dal consueto formulario di

artificiose

contrapposizioni verbali (“gelo-fiamma”,

“ghiaccio-fuoco”, e via

dicendo). Gesualdo lo riveste di

una music di carattere

essenzialmente lirico: la melodia vi

predomina con accenti di

profonda cornmozione (vedi la

bellissima frase “Io son ghiaccio

di fuore”, e l‘altra, verso la

fine, “sì ch’io

l’abbia negli occhi”): onde si

ha l’impressione (suggerita

anche dall’assenza di

agglomerati armonici di

particolare rilievo) che

l’intero madrigale si sviluppi

in un’atmosfera “monodica” che,

nell’esecuzione, va messa in

giusta evidenza.

5. MENTRE MADONNA

È un

madrigale “doppio”, articolato

cioè, come

il 1°, in due parti. Il testo è del Tasso ed è pervaso da una

sottile vena or d’ironia, or di

nostalgia. La musica di Gesualdo

ne coglie infallibile le più tenui

sfumature e le illumina con

tocco delicato e sicuro; ne esce

un madrigale particolarmente ricco

d’invenzione, dove, a episodi di

arguzia ritmica

(“sussurrando predava...”) altri

ne succedono di tenera melodia

(“ai dolcissimi colori”) o di

intensa vita armonica (“purpurea

rosa”, nel finale della prima

parte, in cui la luminosa

risoluzione esplode da un

agglornerato armonico

fortemente dissonante). La

seconda parte è

caratterizzata da un impiego

delle voci in funzione

“coloristica”,

da un certo loro modo di disporsi

in particolari “timbri” (vedi ad

esempio la frase “vil ape amor”)

che sortono ad effetti

stranamente strumentali. Il finale, in simmetria con

quello della prima parte, si

affida alla suggestione di un

progressivo “aprirsi”

di armonie nascenti dalla

espansione melodica orizzontale delle

singole voci.

6. SE DA SI

NOBIL MANO

Di chiara

struttura e tenue ispirazione,

questo madrigale, nel suo

equilibrato alternarsi di

episodi omofoni

e polifonici, nella chiarità delle

sue risultanti armoniche,

nella linearità delle

sue strutture melodiche sembra

non voler accogliere alcuna

suggestione del testo poetico

tassesco, che gli rimane

del tutto estraneo, semplice

pretesto al disteso lirismo

del discorso musicale.

7. AMOR, PACE NON CHERO

L'emozione

poetica di questo breve

madrigale sembra concentrarsi

tutta - ed esaurirsi - nelle

prime dieci battute,

culminando nei due arditi

salti d'ottava del tenore e

del basso sulla parola “amor”.

Da questo punto, la

composizione è

portata avanti con gran

mestiere, ma con sensibile

disinteresse. Il

testo non meritava di più.

8. SI GIOIOSO MI FANNO

Anche questa composizione

è

caratterizzata dalla presenza

- seppur dissimulata nei numerosi

episodi polifonici - di uno

spirito essenzialmente

monodico, polarizzato nella

voce superiore: cosicchè è

facile immaginare questo

madrigale eseguito “a voce

sola” (soprano) con l'accompagnamento

di strumenti

in luogo delle altre quattro

voci.

9. O DOLCE MIO MARTIRE

Questo madrigale, uno dei più belli

di questo primo libro, si

snoda in un’atmosfera di

tenera dolcezza, or raccolta

in ombra, or illuminata da

brevi luci di gioia, in una

continua oscillazione di modi

maggiori e minori che, nel

gioco delle imitazioni,

riverberano tenuti colori

vocali. La composizione trova

il momento di più alta

commozione lirica là dove,

conclusasi in aperto “maggiore”

la frase “... io più beato

e più felice vivo”, la voce

del tenore - sulle parole

“quest’è

poter d’amore” - viene quasi

avvolta dalle altre voci in

un’onda melodica di struggente

dolcezza.

10. TIRSI MORIR VOLEA

È

questo, forse, il capolavoro

del primo libro. Già l’Ambros

l’aveva, un secolo fa,

segnalato nella sua prima

analisi critica dell’opera

gesualdiana. Il testo

letterario, pur nel suo

convenzionale barocchismo, ha

un suo strano fascino:

Gesualdo lo trasfigura in

altissima poesia. Nella

seconda parte, in particolare,

l'idea

di una morte desiderata tanto

da morire (“sentendo morte in

non poter morire”) diviene

disperata angoscia

nell’ossessiva ripresa,

attraverso tutte le voci e su

tutti i gradi, delle quattro

note ascendenti sulle parole

“di non poter”. E l’ultima

ascesa del soprano, alla

quintultima battuta, tocca

veramente un vertice tragico.

11. MENTRE MIA STELLA MIRI

Di colore chiaro,

armonisticamente disteso,

deciso nel bel ritmo

dattilo-spondaico, sospeso

talora (“le tue dolci

faville”) in trasparenti

sonorità

omofone, è

questo il madrigale d’un

Gesualdo rasserenato e composto

in classica euritmia.

12. NON MIRAR, NON MIRARE

È un

madrigale che vorremmo definire

“sinfonico”: il gioco delle

sonorità

vocali (vedi l’inizio; o la

frase “e loquace silenzio” che

rimane come sospesa

nell’immobilità creata da

una nota tenuta

del mezzosoprano), il ricco

movimento melodico

delle parti, il riverberarsi

di voci in echi (“va, va”), ne

fanno un “divertimento” di raffinatissima

sensibilità

musicale.

13. QUESTI LEGGIADRI

Anche qui Gesualdo sa cogliere

infallibile il sentimento centrale

del testo e su questo mette il

suo accento di poeta: “Pietà vi

move della doglia mia”.

L’arditezza armonica del finale,

articolata

sui salti d’ottava ascendente

del baritono e del basso,

esprime con commozione

di rara potenza l’accoratezza

dell’invocazione.

14. FELICE PRIMAVERA

Nell’alternanza

consueta di episodi polifonici

ed omofoni, ma nell’inconsueta

disposizione vocale di questi

ultimi e nella levità melodica dei

primi, Gesualdo realizza

musicalmente il pastorale,

dolcissimo testo del Tasso con

una preziosa trasparenza di

colori e di timbri.

15. SON SÌ BELLE

LE ROSE

A una introduzione che, con il

progressivo

entrar delle voci, sembra

passare da una zona d’ombra ad

una di luce, segue un discorso

musicale in cui

omofonia e polivocalità si snodano e si

alternano con elegante moto. Un

brano, comunque, in cui l’arte non

sorte a poetica commozione e il cui fine sembra essere una

pura e preziosa dilettazione

sonora.

16. BELL’ANGIOLETTA

Quest’ultimo rnadrigale è animato,

dall’inizio alla fine, da uno

slancio lirico che non ha pausa

o respiro, tutto teso verso il

vertice espressivo delle parole

“io amo”,

che concludono la breve,

stupenda composizione.

Francesco

Degrada

|

|