|

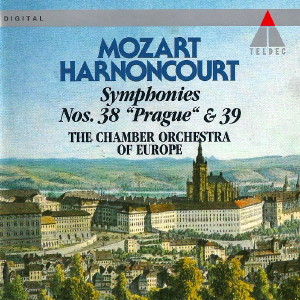

1 CD -

4509-90866-2 - (p) 1994

|

|

| Wolfgang

Amadeus Mozart (1756-1791) |

|

|

|

|

|

|

|

| Symphony No. 38 in D major,

KV 504 "Prague" |

|

38' 08" |

|

| - Adagio - Allegro |

19' 15" |

|

1

|

- Andante

|

10' 47" |

|

2

|

| - Presto |

7' 56" |

|

3

|

| Symphony No. 39 in E flat

major, KV 543 |

|

31' 23" |

|

| - Adagio - Allegro |

10' 37" |

|

4

|

- Andante

con moto

|

8' 31" |

|

5

|

- Menuetto: Allegretto

|

4' 05" |

|

6

|

| - Finale: Allegro |

8' 00" |

|

7

|

|

|

|

|

| The

Chamber Orchestra of Europe |

|

| Nikolaus

Harnoncourt, Dirigent |

|

|

Luogo

e data di registrazione

|

-

Stefaniensaal, Graz (Austria) - 28 &

29 giugno 1993 (Symphony No. 38)

- Großer Musikvereinsaal, Vienna

(Austria) - 5 dicembre 1991

|

|

Registrazione

live / studio

|

| live |

Producer

/ Engineer

|

Wolfgang

Mohre / Helmut Mühle / Michael Brammann

|

Prima Edizione CD

|

-

Teldec - 4509-90866-2 - (1 cd) - 69' 37"

- (p) 1994 - DDD (Symphony No. 38)

- Teldec - 9031-74858-2 - (2 cd) - 67'

41" + 40' 52" - (p) 1992 - DDD (Symphony

No. 39) |

|

Prima

Edizione LP

|

-

|

|

Nota

|

| Questa

pubblicazione contiene la sinfonia n.39

già pubblicate nel 1992. |

|

|

Note

|

Durante il suo

periodo Viennese (1781-91) Mozart

compose sei sinfonie; la terza in

ordine cronologico (Sinfonia n.

38 in re maggiore K. 504, Praga)

occupa una posizione particolare:

non appartiene infatti al gruppo delle

tre ultime sinfonie dell'estate del

1788 (in mi bemolle maggiore K. 545,

in sol minore K. 550 e in do

maggiore K. 551, Jupiter), ma precede questo

trittico di un anno

e mezzo. Inoltre,

a diiferenza di queste

tre composizioni,

la Sinfonia in

re maggiore non è in quattro bensì

in tre movimenti, le "manca", per

così dire, il

Minuetto. Ciononostante

si pone affianco

alle tre ultime sinfonie come una compagna

di pari importanza e

infatti, forse anche per via della

loro vicinanza temporale,

su tutte e quattro le composizioni aleggia uno "spirito" artistico assai simile, che

emerge chiaramente

dal raffronto fra la Sinfonia

Praga e la Sinfonia in mi

bemolle maggiore K. 543.

La Sinfonia Praga - a

differenza ad esempio della Sinfonia Linz

- non fu scritta

nella città alla quale è

intitolata, nè fu composta

con lo sguardo rivolto alla vita

musicale praghese: Mozart si recò in visita a Praga all’inizio

del 1787, perché là era riuscito ad

ottenere (al più presto per la fine

di novembre del 1786) la prima

rappresentazione fuori Vienna delle

Nozze di Figaro, che

gli fruttò un successo enorme. La

notizia di tale successo si

diffuse rapidamente: a metà dicembre aveva percorso tutto il

territorio asburgico;

neppure Mozart si sarebbe apettato un tale

trionfo. A quel

tempo tuttavia la Sinfonia Praga

era già terminata: il 6 dicembre Mozart l’aveva

completata, aggiungendo al movimento

finale, già scritto all'inizio di

quell'anno, un nuovo tempo iniziale

ed un tempo lento. La composizione

doveva quindi essere stata concepita

per Vienna, per la stagione concertistica dell’Avvento;

altrimenti non si spiegherebbe la premura

di Mozart di concludere il lavoro. Dalla genesi

di questa sinfonia

viene quindi ridimensionato un

particolare

biografico: verso la

fine del 1786 Mozart deve avere avuto

ancora occasione di dare dei concerti a Vienna e mancano pertanto i dati

per affermare che

a quell'epoca il

suo astro era già

avviato al

tramonto.

Le affinità con la Sinfonia in mi bemolle

maggiore K. 543, composta

nel 1788 in circostanze assai meno confuse,

risultano inizialmente da

un dettaglio finora ignorato

dalle analisi formali ma di grande importanza: a differenza delle

ultime due sinfonie entrambe le composizioni

iniziano con una introduzione lenta.

Da un punto di vista generale la funzione di tali

introduzioni è quella di esporre la tonalità d'impianto e di

presentare l'organico dell'orchestra

impiegata al completo; tuttavia è notevole

osservare il fatto che in entrambi i

casi Mozart ahbandoni

la tonalità d'impianto nonchè il modo

in cui ciò avviene: il radioso re

maggiore della Sinfonia Praga

si ribalta infatti nel "demonico"

re minore, che si incontra anche

nel Don Giovanni di appena

due anni prima; il solenne

universo del mi bemolle maggiore

della Sinfonia K. 543 si

apre invece su di una

sezione nella quale compaiono

dissonanze asperrime. In entrambi

i casi viene rappresentato il

trapasso verso la parte veloce del

movimento, che sostituisce in

tutte e due le sinfonie un effetto

di rilassamento dopo la tensione.

Similmente Mozart spezza anche la

monotonia espressiva dei secondi

movimenti lenti, in

cui si assiste in entrambi i

casi ad una crescita della

tensione paragonabile a quanto

avviene nelle introduzioni.

Ambedue i tempi lenti iniziano

tuttavia in maniera molto

tranquilla e semplice, con un

motivo iniziale conciso e assai

orecchiabile, in un tempo

scorrevole di andante e con una

scrittura per soli archi in

piano. Anche i finali presentano

un alto grado di affinità: qui

frasi concise in un tempo vivace

di 2/4 rendono possibili bruschi

ribaltamenti

espressivi. Con questo

particolare, che determina

sostanzialmente l'impressione

generale, entrambe le

composizioni battono quindi

strade di un'analogia sorprendente; la

Sinfonia in mi bemolle

maggiore si distingue

pertanto in maniera inattesa

dalle sue due consorelle del

1788.

Infine vi è

probabilmente un ultimo

elemento comune alle due

sinfonie: l'accoglienza

particolare avuta a Praga.

Uno dei primi biografi

mozartiani, Franz

Niemetschek, riferisce che

oltre alla Sinfonia

Praga, coronata da

tanto successo, in quella

città fu eseguita anche la

grande Sinfonia in mi

bemolle maggiore.

Niemetschek erra però nel

ritenere che ciò possa

essere avvenuto già

all'inizio del 1787,

poichè la Sinfonia in

mi bemolle maggiore

fu composta solamente un

anno e mezzo più tardi. E'

possibile tuttavia che

Mozart l'avesse eseguita a

Praga nel 1791, all'epoca

della prima della Clemenza

di Tito. In tal modo

anche la Sinfonia in

mi bemolle maggiore

sarebbe una sinfonia

praghese, non

diversamente da quella in

re maggiore.

Konrad

Küster

Traduzione: Marco Marica

|

|

Nikolaus

Harnoncourt (1929-2016)

|

|

|

|