|

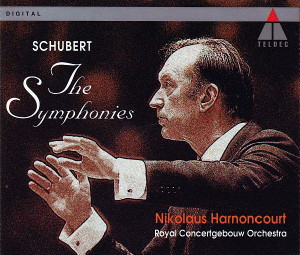

4 CD -

4509-91184-2 - (p) 1993

|

|

| Franz

Schubert (1797-1828) |

|

|

|

|

|

|

|

| The Symphonies |

|

|

|

|

|

|

|

| Symphony No. 1 in D major, D

82 |

|

27' 48" |

|

| - Adagio - Allegro vivace

|

11' 52" |

|

CD1-2

|

| - Andante |

5' 55" |

|

CD1-2

|

| - Menuetto: Allegretto |

3' 49" |

|

CD1-3

|

| - Allegro vivace |

6' 12" |

|

CD1-4

|

Symphony

No. 4 in C minor, D 417 "Tragic"

|

|

31' 08" |

|

- Adagio molto - Allegro

vivace

|

9' 45" |

|

CD1-5

|

- Andante

|

7' 49" |

|

CD1-5

|

- Menuetto: Allegro vivace

|

3' 15" |

|

CD1-7

|

| - Allegro |

10' 19" |

|

CD1-8

|

| Symphony No. 2 in B flat

major, D 125 |

|

33' 49" |

|

| - Largo - Allegro vivace |

14' 09" |

|

CD2-1

|

| - Andante |

8' 46" |

|

CD2-2

|

- Menuetto: Allegro vivace

|

2' 55" |

|

CD2-3

|

| - Presto vivace |

7' 59" |

|

CD2-4

|

| Symphony No. 6 in C major, D

589 "Little" |

|

34' 57" |

|

| - Adagio - Allegro |

9' 53" |

|

CD2-5

|

| - Andante |

6' 42" |

|

CD2-6

|

- Scherzo: Presto - Più

lento

|

6' 30" |

|

CD2-7

|

- Allegro moderato

|

11' 52" |

|

CD2-8

|

| Symphony

No. 3 in D major, D 200 |

|

24' 20" |

|

| - Adagio maestoso - Allegro

con brio |

9' 46" |

|

CD3-1

|

| - Allegretto |

4' 25" |

|

CD3-2

|

| - Menuetto: Vivace - Trio |

3' 48" |

|

CD3-3

|

| - Presto vivace |

6' 21" |

|

CD3-4

|

| Symphony No. 5 in B flat

major, D 485 |

|

26' 37" |

|

- Allegro

|

7' 20" |

|

CD3-5

|

- Andante con moto

|

8' 46" |

|

CD3-6

|

- Menuetto: Allegro molto

|

4' 44" |

|

CD3-7

|

- Allegro vivace

|

5' 47" |

|

CD3-8

|

| Symphony No. 7 in B minor, D

759 "Unfinished" |

|

26' 24" |

|

| - Allegro moderato |

14' 56" |

|

CD3-9

|

- Andante con moto

|

11' 28" |

|

CD3-10

|

| Symphony No. 8 in C major, D

944 "Great" |

|

58' 22" |

|

- Andante - Allegro ma non

troppo

|

15' 50" |

|

CD4-1

|

- Andante con moto

|

13' 55" |

|

CD4-2

|

- Scherzo: Allegro vivace

|

14' 06" |

|

CD4-3

|

| - Allegro vivace |

14' 31" |

|

CD4-4

|

|

|

|

|

| Royal

Concertgebouw Orchestra |

|

Nikolaus

Harnoncourt, Dirigent

|

|

|

Luogo

e data di registrazione

|

Het

Concertgebouw, Amsterdam (Olanda)

- maggio 1992 (Symphonies Nos. 2 &

6)

- novembre 1992

|

|

Registrazione

live / studio

|

live

(Symphony No. 8) / studio

|

Producer

/ Engineer

|

Wolfgang

Mohr / Helmut Mühle / Michael Brammann

|

Prima Edizione CD

|

| Teldec

- 4509-91184-2 - (4 cd) - 59' 05" + 68'

57" + 77' 39" + 58' 30" - (p) 1993 - DDD

|

|

Prima

Edizione LP

|

-

|

|

Nota

|

La

nostra numerazione delle sinfonie segue

la Neue-Schubert-Gesamtausgabe

(nuova edizione integrale delle opere di

Schubert) e il catalogo delle opere

compilato da Otto Erich Deutsch. Nella

vecchia edizione integrale la Sinfonia

"Incompiuta" era stata catalogata dopo

le prime sette sinfonie compiute come n.

8. In seguito si è dato alla Sinfonia in

do maggiore il n. 9, con l'intenzione di

ordinare cronologicamente

l'"Incompiuta", ai frammenti della

Sinfonia in mi (D 729) è stato pertanto

attribiuto il n. 7.

|

|

|

Il romanzo sinfonico di

Franz Schubert

|

I

Sono già

trascorsi un

paio d’anni, ma rammento

la scena: uno di quei

momenti della mia vita

che posso sempre

rievocare. L'estate

era infuocata,

il sole di mezzogiorno

aveva inghiottito le

ombre sulle strade.

Non so più esattamente

per quale motivo

mi accingessi proprio in quell'ora del

giorno ad andare a

piedi dal mio albergo

dietro il duomo

di Santo Stefano

alla casa natale di

Schubert, nella Nußdorfer

Straße, più o

meno lo stesso cammino che

il futuro allievo del convitto

cittadino percorreva con

la madre per recarsi

all'esame. Per strada feci

una pausa in un

locale, bevvi un vino

bianco allungato e una

lieve fiacchezza calò

su di me come una patina protettiva

contro la calura. La

vecchia casa, modesta

tra le costruzioni

più alte e

moderne, mi accolse con

un piacevole fresco: il cortile

interno

aperto sul

giardino, il corliletto,

lasciavano respirare la casa.

Visitai

il maseo, mi fermai

per un poco sal

ballatoio in legno

del primo piano aperto

sul cortile, dove

scesi poco dopo. Ero

l'unico visitatore. Mi

appoggiai alla parete

della casa, chiusi gli occhi e rimasi

in ascolto. Dalla strada giungevano

rumori attutiti, la casa era

silenziosa. Poi un bambino

corse a passi brevi e

pesanti sul pavimento

di legno: dapprima

udii solo incidentalmente

i suoi passettini, i quali

però riecheggiandomi

nella mente divennero un

segnale per la mia fantasia,

che già

divenuta inquieta,

aveva preso a popolare la casa e il

cortile.

Così - mi dissi

- Schubert bambino

potrebbe aver scoperto

la musica;

non tramite il padre che suonava

il violino, nè tramite

il fralello che suonava

il pianoforte, ma grazie a questa realtà

a più voci, a quest'unico

potente strumento musicale,

la casa abitata.

La casa risuona. Al pianterreno,

di fianoo al grande portone

d'entrata, si trova la scuola del

padre; oltre ad essa vi

sono ancora diciassette

appartamenti,

intorno al cortile

e al primo piano, abitati

da tre o

dieci persone. Cerco di ascoltare

attentamente

insieme al fanciullo: la

casa suona ininterrottamente.

La sua musica

si dispone secondo il corso

della giornata: ce

n'è una che

caratterizza

il mattino, una che si ode solamente

a mezzogiorno, una

per la sera e una notturna. Il fanciullo

può ascoltare

come la casa si animi assai presto,

con sospiri e bruschi richiami,

con grida di bambini

e passi frettolosi

sul ballatoio e sulle

scale. I rumori

che vengono

dalla scuola scandiscono

il giorno: prima il baccano

dei bambini, quanda giungono

la mattina in gruppi piccoli e grandi

attraversano il portone; poi tutto

tace, mentre domina la voce del padre

e a volte i bambini recitano insieme

qualcosa o cantano. Nel frattempo

tutta la casa è colma

dell'irrequietezza quotidiana. Ora le

voci azzardano qualsiasi cosa:

grida, comandi, bisbigli, lamenti, pretese, canti, sovente

tutto insieme. Sebbene il

fanciullo conosca la maggior parte

delle voci, sia in grado di

distinguerle le une dalle altre,

ora le ode come un intreccio di

cuoni. Fino a tarda sera, quando

si fanno più scure e fioche e

vengono smorzate dall'imbrunire e

dalla stanchezza.

Così potrebbe

essere stato, così Franz

Schubert potrebbe aver

conosciuto, ascoltandolo, il suo

mondo, prima di suonare uno

strumento e di imparare a

leggere le note. Sicuro non è,

Schubert non lo ha raccontato in

nessuna lettera, soltanto nella

sua musica. La casa risonante è

rimessa alla mia fantasia.

Questa "musica

della casa", mi dico, è il

fondamento

incomparabile dell'arte schubertiana:

l'intercambiabilità di voci e

strumenti, il prodigio del canto

strumentato, degli strumenti che

cantano. Nei lieder - soprattutto

nell'accompagnamento (pianistico) -

Schubert si spinge all'estremo. Ma nei

quartetti, nelle ultime sonate per

pianoforte, nel Quintetto in do

maggiore e non da ultimo

nelle sinfonie, Schubert dispiega

l'intera trama, in queste

composizioni voci e strumenti si

uniscono e si intrecciano... egli

ascolta, ascolta assorto. Da molto

tempo ormai l'ex-fanciullo

cantore, l'allievo del convitto

cittadino, ha lasciato la casa paterna; la cui musica

però lo accompagna: riempie la sua

memoria e ad ogni battuta che

compone - già a tredici anni - gli

diviene chiaro che con essa può

far rivivere questa casa perduta.

E' divenuto un viandante di città,

uno straniero fra gli amici; ciò

che ha imparato stando in ascolto

nell'Himmelpfortgrund diviene la

base naturalmente musicale della

sua opera. Le voci come strumenti

e gli strumenti come voci.

II

Ma il

viandante si lascia reclutare? Non

pochi studiosi di Schubert lo hanno

fatto senza porsi scrupoli,

annoverandolo fra i romantici, o

definendolo postclassico. Costoro,

temo, non hanno letto ed ascoltato

attentamente. è vero

che Schubert visse e compose

nell'epoca chiamata romantica, negli

anni tra il 1798 e il 1835, ed è vero

che nelle sue composizioni sembrava

seguire l'ideale romantico della

poesia universale, di un'"arte totale sostenuta da

una libera soggettività", ma già

la figura del viandante, che

divenne per lui essenziale e che

ben presto fece sua (con le poesie

di Goethe e di Schmidt von Lübeck), ha

ben poco a che fare con i giovani

girovaghi, con i viandanti del poeta

Eichendorff, erranti nella natura come

in un parco sterminato, e non hanno

neppurenulla a che fare con lo spirito

entusiasta di un Ofterdingen, che

Novalis fa peregrinare per il mondo.

Il viandante Schubert non tendeva a

trasfigurare le cose, godeva della

natura e viveva in città.

L'irrequietezza della sua esistenza

determinava il suo lavoro, la sua

musica; le misere condizioni di vita

esprimevano una libertà scelta

autonomamente. Schubert fu

il primo compositore borghese

indipendente, o più precisamente: fu il primo compositore ad affidarsi

interamente alle conoscenze

musicali e al favore della

borghesia (di Vienna). Lasciava

che i borghesi "determinassero"

il suo stato d'animo,

sfruttassero i suoi sentimenti,

e al tempo stesso precorreva i tempi con le sue

emozioni, le sue intuizioni e

le sue aspettative. Si sentiva

legato a questa società urbana

fatta a nicchie, che si

piegava sotto il controllo e

la censura di Metternich, e

addirittura uno dei censori,

Mayrhofer, era suo amico; allo

stesso tempo, però, soffriva

per il filisteismo piatto e

rapidamente soddisfatto,

avvertiva la freddezza,

l'irrealtà dell'incipiente età

moderna. Si preparava per la

Winterreise.

No, non era un

romantico. Era uno di quei

rari spiriti inquieti che si

logoravano in partenze e viaggi,

che avevano abbandonato il

terreno sicuro del

classicismo ed esploravano

in un mondo tutto loro,

impellente e ostinato,

l'oscuro confine fra il

Biedermeier e un futuro

semprepiù rapido: Kleist

e Hölderlin,

Büchner

e Schubert.

III

Da

giorni ascolto le

sinfonie di

Schubert. Così, come

le dirige Nikolaus

Harnoncourt. Le ho

ascoltate prima

secondo la loro

successionecronologica,

dalla Prima

all'Ottava. Quindi,

esaminando e

confrontando, inizi

e conclusioni,

singoli movimenti,

temi, motivi. Sempre

in successione.

Oppure al contrario:

dall'Ottava alla

Prima, dal 1828

indietro fino

all'anno di

composizione della

Prima, il 1813. Dal

sedicenne che ha

appena abbandonato

il convitto fino al

trentunenne, che

esausto per le sue

peregrinazioni

termina di comporre

una sinfonia

iniziata l'estate di

tre anni prima, una

sinfonia che non

esiste e che

smentisce con

fulgore la sua

non-esistenza, la

"Gasteiner", la

"Grande Sinfonia

in do maggiore".

Mi

attendevo

sviluppi, mi ero

preparato a

citazioni, punti

di

contatto con

Beethoven e

Mozart (tale

per lo meno

era il mio

ricordo delle

sinfonie nel

dettaglio), ma

ciò in cui mi

sono

imbattuto, ciò

che mi ha

avvinto sempre

di più, è

stato un tutt'uno,

un romanzo in

musica. Già

nei primi

"capitoli"

compaiono in

maniera

prodigiosa

quelle figure

destinate a

svolgere un

ruolo

fondamentale

negli ultimi;

vi sono temi

che, pur non

ripetendosi,

compaiono

tuttavia

mutati secondo

un piano

misterioso di

riverberi

sonori,

cantati da

lontano e

talvolta da

una vicinanza

addirittura

tormentosa.

Nikolaus

Harnoncourt si

addentra in

questo mondo

con il piacere

della lettura.

Dispiega

dinanzi a noi

questo romanzo

con

partecipazione,

solerzia,

gioia, in

tutta la sua

polifonia, in

tutta la sua

ricchezza di

figure. Poichè

nel mettere a

fuoco i

dettagli non

perde mai di

vista il

tutto, ma vi

tende

l'orecchio, le

voci e i

colori non gli

sfuggono, non

scantona mai

nell'atmosfera

di fondo del

romanzo.

Schubert,

il viandante,

dal passo

frettoloso che

sospinge la

sfera

terrestre può

passare come

un bambino

beata alla

danza. Ma

questa musica

non è affatto

leggera e

ricca di

slancio come

appare ad

esempio il

mirabile primo

movimento

della Quinta

Sinfonia in si

bemolle

maggiore.

Anche qui

infatti si

insinua

pulsando

un'irrequietezza,

un battito

affannoso

nell'esuberanza

del

sentimento.

Quante

volte si danza

in questo

romanzo! E con

che estro

straziante,

con che

corruccio

estasiato

Harnoncourt ci

fa danzare! Le

scene si

aprono in

un'atmosfera

estiva; può

succedere che

delle figure

all'orizzonte

finiscano in

preda ad un

moto selvaggio

- e viene da

chiedersi se

per

esaltazione

oppure per

terrore. La

Quinta

Sinfonia ne è

un esempio

tipico: il

primo

movimento, il

primo Allegro,

trascina

l'ascoltatore

in un moto di

danza

veemente, di

profondo

respiro;

queste prime

quattro

battute, con

il loro

vibrante

incitamento,

vengono

modulate

successivamente

nello sviluppo

in maniera

tale che sotto

il passo di

danza si ode

già quello

incalzante del

viandante.

Questa è la

musica di

fondo.

Nell'Andante,

in questo

movimento che

ascolto con

amore più di

ogni altro, la

voce del canto

si innalza

sopra i sei

ottavi e si

dispiega dando

voce ad una

luminosa

tristezza -

questa è la

contraddizione

di Schubert! -

che nella coda

si fa infine

penetrante. In

quel punto al

posto del mi

bemolle

maggiore

subentra

inaspettatamente

un do bemolle

maggiore,

estraneo e

carico di

presentimenti.

Harnoncourt è

lì, presente

con la sua

orchestra.

Schubert

"scrisse" i

primi sei

capitoli del

suo romanzo in

cinque anni.

Ha appena

compiuto

ventun anni

quando termina

di scrivere la

Sesta, la

"Piccola in do

maggiore".

Rileggendo

all'indietro

deve essere

divenuto

cosciente del

fatto che a

questa opera

sinfonica, al

suo romanzo,

mancava ancora

un ultimo

crescendo,

mancava il

compimento.

Schubert

prova, smette

scoraggiato,

getta via.

Il

30 ottobre

1822 inizia

finalmente il

nuovo

"capitolo". La

sua ricchezza

è

incontenibile.

Le tracce

della felicità

su di un

foglio scurito

commuovono,

confondono e

addolorano ad

un tempo. Ora

gli riesce di

portare a

compimento la

sua "musica

della casa".

Sempre, quando

una voce

intona un

canto, la casa

risuona e la

sua memoria

con essa. Già

nelle prime

battute i

bassi

minacciosi e

insieme

evocanti

trasportano la

storia in una

dimensione

mutata.

Nei

sei capitoli

precedenti la

narrazione

musicale ha

ottenuto

colori sempre

nuovi, in un

cromatismo

spesso ardito,

estraneo, enon

sono mai

mancati i

temi, i canti

che si

imprimono

nella memoria.

Ora Schubert

tira le fila

della

narrazione,

ora il

viandante è

presente a se

stesso. Nulla

lo spaventa

più,

non

l'oscurità,

non la

solitudine.

Dolore e

caparbietà lo

affiancano nel

suo cammino

come due

compagni

invisibili.

Dalla bellezza

erompe lo

spavento, dal

canto il

terribile

silenzio.

Tutto gli

riesce. Evade

dal suo tempo

e racconta una

nuova epoca a

coloro che

verranno. Il

secondo tema,

il grande

canto del

primo

movimento,

irrompe, cessa

immediatamente;

il silenzio lo

segue. Il

respiro si

arresta. Poi

un fortissimo

sforzato di

tutti gli

strumenti ci

travolge con

fragore.

Nulla è

rimasto

immutato.

Il

secondo

movimento, un

andante,

eguaglia il

primo per la

sua

spaziosità. Un

terzo

movimento

esiste solo in

forma di

abbozzo: la

conclusione

del secondo

rende

superfluo

andare avanti.

Posso

immaginare che

Schubert, dopo

un certo

numero di

tentativi, si

sia reso conto

che non doveva

concludere

questo

capitolo,

questo abbozzo

poderoso di

una regione

futura, che

attende il

viandante. E'

la Settima

Sinfonia,

l'"Incompiuta".

Non

è forse questa

sinfonia la

conclusione

del romanzo

di Franz

Schubert, un

finale che

preannuncia

una crepa nel

gelo, che

eleva

definitivamente

il viandante a

figura

centrale di

questa storia?

Il

27 marzo 1824

Franz Schubert

scriveva nel

suo diario:

"Le mie

creazioni

esistono

grazie alla

comprensione

della musica e

al mio dolore;

quelle create

solamente dal

dolore

sembrano

rallegrare il

mondo meno di

tutte".

Nel

1825, mentre è

in viaggio

durante

l'estate

austriaca,

inizia a

lavorare ad

una nuova

sinfonia.

Poichè il

viandante ha

bisogno delle

sue leggende,

questa

sinfonia

esiste e non

esiste.

Schubert

l'annuncia

agli amici,

gli amici

diffondono la

sua fama prima

del tempo. La

"Gasteiner",

ovvero la

"Gmundener" -

come viene

anche chiamata

- è scomparsa

senza lasciare

tracce. Forse

Schubert l'ha

solamente

iniziata senza

mai portarla a

termine. Forse

ha solamente

parlato della

sua esistenza.

Forse, mi

dico, essa è

la Compiuta

dopo

l'Incompiuta e

proprio per

questo non la

si può udire.

Probabilmente

Schubert ha

iniziato a

quell'epoca a

comporre

l'Ottava, la

"Grande

Sinfonia in do

maggiore". Tre

giorni

dopo

l'annotazione

dolorosamente

precisa sul

suo diario,

Schubert

scrive al suo

amico Leopold

Kupelwieser:

"Nei lieder ho

fatto ben poco

di nuovo, al

contrario mi

sono cimentato

con diverse

composizioni

strumentali,

infatti ho

composto due

quartetti per

violini, viola

e violoncello

e un ottetto,

e ho

intenzione di

scrivere

ancora un

quartetto.

Voglio così

prepararmi il

terreno per

una grande

sinfonia".

In

queste parole

si esprime la

"comprensione

della musica":

Schubert vuole

osare di più

per rendere

giustizia al

viandante.

Anche se il

romanzo ha già

un finale, al

musicista ne

manca ancora

uno: il

ritorno delle

voci nella

trama, il

panorama

sovrano.

Schubert

riesce a

dipanare

ancora una

volta il

racconto

musicale,

ripetendosi e

rinnovandosi.

Prima che

l'occhio di

chi ascolta

possa vedere

per intero il

paesaggio,

prima che il

sipario si

alzi, un

richiamo del

corno

risveglia

tutte le voci.

Ma le

risveglia

veramente? Non

incita forse

ugualmente al

riposo? Ancora

una volta il

viandante ne

sa più di noi.

Ma il

paesaggio che

si dispiega

dinanzi a noi

in questo

capitolo è

anche il

nostro. Loè

nella sua

ampiezza,

nella sua

apparente

armonia. Il

bambino è

ritornato

nella casa

paterna e sta

in ascolto. Il

bambino

divenuto

vecchio.

IV

Il

fatto che io

abbia potuto

ascoltare così

il romanzo

sinfonico di

Schubert,

chiaro in

tutte le sue

voci, plastico

in tutti i

suoi aspetti,

profondo e

mutevole nel

suo trovare e

perdere la

felicità,

luminoso nella

sua

afflizione, lo

devo a

Nikolaus

Harnoncourt,

alla sua arte

narrativa, al

suo orecchio

infallibile e

al suo amore,

pieno di

domande, per

Schubert.

Peter

Härtling

Traduzione:

Marco Marica

|

|

Nikolaus

Harnoncourt (1929-2016)

|

|

|

|