|

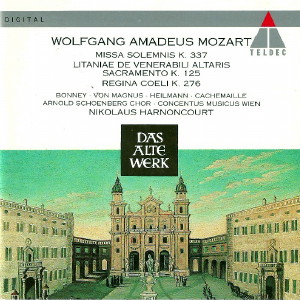

1 CD -

4509-90494-2 - (p) 1993

|

|

| Wolfgang

Amadeus Mozart (1756-1791) |

|

|

|

|

|

|

|

| Missa Solemnis in do

maggiore, KV 337 |

|

21' 35" |

|

| - Kyrie |

2' 08" |

|

1

|

| - Gloria |

3' 32" |

|

2

|

| - Credo |

5' 40" |

|

3

|

| - Sanctus |

1' 39" |

|

4

|

| -

Benedictus |

2' 29" |

|

5

|

- Agnus Dei

|

6' 07" |

|

6

|

| Litaniae

de venerabili altaris sacramento in si

bemolle maggiore, KV 125 |

|

34' 18" |

|

| - Kyrie |

3' 54" |

|

7

|

| - Panis vivus |

5' 29" |

|

8

|

| - Verbum

caro factum |

0' 49" |

|

9

|

- Hostia

sancta

|

3' 23" |

|

10

|

- Tremendum

|

1' 13" |

|

11

|

| - Panis Omnipotentia |

6' 14" |

|

12

|

| - Viaticum |

1' 30" |

|

13

|

- Pignus

|

4' 47" |

|

14

|

| - Agnus Dei |

6' 59" |

|

15

|

| Regina coeli in do maggiore,

KV 276 (321b) |

|

7' 01" |

|

| - Allegro |

7' 01" |

|

16

|

|

|

|

|

| Barbara Bonney,

Soprano |

|

| Elisabeth von

Magnus, Contralto |

|

| Uwe Heilmann,

Tenore |

|

| Gilles

Cachemaille, Basso |

|

|

|

| Arnold Schönberg

Chor / Erwin Ortner, Einstudierung |

|

|

|

CONCENTUS MUSICUS

WIEN (mit

Originalinstrumenten)

|

|

-

Erich Höbarth, Violino

|

-

Eduard Hruza, Violone |

|

| -

Alice Harnoncourt, Violino |

-

Andrew Ackerman, Violone |

|

| -

Anita Mitterer, Violino |

-

Christian Gurtner, Flauto

traverso |

|

| -

Andrea Bischof, Violino |

-

Sylvie Summereder, Flauto

traverso |

|

| -

Karl Höffinger, Violino |

-

Hans Peter Westermann, Oboe |

|

| -

Walter Pfeiffer, Violino |

-

Marie Wolf, Oboe |

|

| -

Maighread McCrann, Violino |

-

Milan Turkovič, Fagotto |

|

| -

Silvia Walch-Iberer, Violino |

-

Nikolaus Broda, Fagotto |

|

| -

Mary Utiger, Violino |

-

Eric Kushner, Corno naturale |

|

| -

Editha Fetz, Violino |

-

Alois Schlor, Corno naturale |

|

| -

Maria Kubizek, Violino |

-

Friedemann Immer, Tromba

naturale |

|

| -

Christian Tachezi, Violino |

-

Martin Rabl, Tromba naturale |

|

| -

Peter Schoberwalter junior, Violino |

-

Dietmar Küblböck, Trombone |

|

-

Helmut Mitter, Violino, Viola

|

-

Josef Ritt, Trombone |

|

-

Peter Schoberwalter, Violino,

Viola

|

-

Horst Küblböck, Trombone |

|

-

Gerold Klaus, Violino, Viola

|

-

Martin Kerschbaum, Timpani |

|

| -

Herwig Tachezi, Violoncello |

-

Herbert Tachezi, Orgel |

|

-

Dorothea Guschlbauer, Violoncello

|

|

|

|

|

| Nikolaus

Harnoncourt, Direzione |

|

|

Luogo

e data di registrazione

|

| Pfarrkirche,

Stainz (Austria) - luglio 1992 |

|

Registrazione

live / studio

|

| studio |

Producer

/ Engineer

|

Renate

Kupfer / Wolfgang Mohr / Helmut Mühler /

Michael Brammann

|

Prima Edizione CD

|

| Teldec

"Das Alte Werk" - 4509-90494-2 - (1 cd)

- 60' 23" - (p) 1993 - DDD |

|

Prima

Edizione LP

|

-

|

|

|

Note

|

Nella seconda metà

del XVIII secolo nei trattati

musicali si andarono

moltiplicandosi le visioni apocalittiche

circa il tramonto e il

declino della musica sacra. Johann

Friedrich Reichardt,

maestro di cappella di Federico II e

decan della critlca

musicale Berlinese, scriveva ad

esernpio nel 1782 nel suo

saggio~manifesto irititolato Kirchenmusik

(Musica sacra), pubblicato

nel Musikalisches Kunstmagazin

(Rivista d'arte musicale): "Imperdonabile,

sacrilega è la

sconsacrazione della rnusica di

chiesa, il suo ablnassnmento da quella

nobile dignità a cui

anelava già da secoli, a

misero, ridicolo trastullo

e facile diletto del gusto. Essa, la

nobile, la sublime, la divina

arte... si deve ora accontentare di

solleticare i nervi e di compiacere il

buon gusto!"

Non erano tanto i difetti

compositivi ciò

contro cui

Reichardt si scagliava,

quanto piuttosto

il fatto che lo stile dell'opera

e della sinfonia

avessero lasciato le

loro impronte anche nella musica

sacra. Lo stesso

Mozart, qualora le sue composizioni

sacre fossero giunte agli occhi di

Reichardt, avrebbe

subìto tale rirnprovero

di aver mescolato le

differenti "scritture"

compositive. Tuttavia

anche questo fatto

sarebbe stato in fin

dei conti unicamente una prova di come

la teoria rnusicale rimanga spesso

indietro rispetto alla prassi

compositiva. Lo "stile

ecclesiastico" di Mozart è

infatti geniale ed è

stalo preso a modello proprio per via

di questa sua fusione di influenze

stilistiche eterogenee.

Nato a Salisburgo, in una città

dalla ricca tradizione nel campo

della musica sacra, Mozart aveva

acquisito un proprio stile

compositivo studiando le

opera di Adlgasser, di

Michael Haydn e del padre Leopold.

La corrispondenza farniliare presenta

una gran quantità di

riferimenti in tal senso:

"24 marzo [1777]:

la sera alle sei nel Duomo predica di

Padre Primo, poi resto

fino alla Litania dell’Adlgasser."

E ancora: "13

aprile [1778]:

alle sei nel Duomo fino alla fine. La

litania era dell'Haydn

nostrano." La conoscenza che

Mozart ebbe della musica sacra di

Salisburgo si univa

alle molteplici influenze stilistiche

derivanti dai suoi

numerosi viaggi. Soprattutto il soggiorno in

Italia

presso Padre Martini svolse una

funzione determinante

nello sviluppo

del suo stile

contrappuntistico.

Echi del secondo viaggio in Italia si

ritrovano nelle Litaniae

de venerabili altaris sacramento

K..125. Il testo di quest'opera, cornposta

nel 1772 e annunciante l'esaltazione, la

venerazione e l’effetto salvifico

dell’eucarestia, è stato suddiviso da Mozart

in più sezioni.

Nella musica

del "miserere nobis" centrale si

rispecchia

tutta la

ricchezza

espressiva di questa composizione.

Dal canto espressivo del "Panis

vivus" alle inflessioni delicate

del "Panis omnipotentia", il

"miserere nobis" appare come un elemento capace di

continue trasformazioni

e mirante ad uno

scopo ben preciso: la venerazionc

del sacramento dell'eucarestia. I

suoi differenti aspetti formali

corrispondono alle diverse attitudini stilistiche del

compositore. Già

il musicologo Hermann Abert era

dell'avviso che il "Kyrie" equivalga "da un

punto di vista formale ad un

movimento di sinfonia come se ne,

scriveranno in quegl’anni,

eseguito qtiindi coerentemente

dall'orchestra a cui è stato aggiunto un coro".

Ciononostante Mozart ha messo la musica

completarnente al servizio

dell’enunciazione del testo. Il modello

dell’aria d’opera napoletana

caratterizza le parti dei soli,

tuttavia l’intento di Mozart non è altro che quello

di trasferire in questa

composizione un principio

stilistico da un

contesto ad

un altro.

Il Regina Coeli K. 276 fu

scritto da Mozart dopo il suo

ritorno da Parigi. L’affinità di questa

composizione con il primo

movimento del Vespro K. 321 fa presupporre come anno

di composizione il 1779. A differenza del Regina coeli

del passato, Mozart ha compresso il

testo cantato

in un unico

rnovimento. Una

tripla acclamazione del coro,

eseguita enfaticamente su di una

melodia di triade, apre la

composizione, nel corso della

quale si alternano delle sezioni

solistiche e

delle sezioni corali. Quest'opora

pasquale, in

cui prevale lo

splendore festoso e gioioso, si

presenta con on appatato orchestrale di

grandi dimensioni,

tuttavia subisce a tratti

dei mutamenti d’espressione a

seconda del testo. Ad esempio sulle parole "ora pro nobis Deum" Mozart ricorre

agli accordi di settima diminuita,

che

determinano un’atmosfera quasi

tragica, dopo la quale il

movimento si conclude con delle quanto mai

travolgenti acclamazioni allelujatiche.

Il

manoscritto autograto della Missa

solemnis

in do maggiore

K. 337

riporta in un'annotazione la data

di composizione: "nel Marzo 1780 in

Salisburgo". Mozart compose la messa insieme

ad una nuova sonata da chiesa (K. 336/336d) per

la solenne cerimonia di Pasqua nel

Duomo di Salisburgo. Mentre il

poderoso apparato orchestrale sembra

giustificare la definizione di "Missa solemnis", la sua

modesta estensione la farebbe piuttosto classificare come "Missa brevis".

Il "Kyrie

eleison" si

apre come uscendo dall’oscurità. La lrase di

risposta "eleison", eseguita in

piano, sottolinea l'atteggiamento di

riverenza e l’implorazione di pietà espressa in

questo movimento. Il "Gloria in

excelsis Deo" è invece dominato

da un’atmosfera

festosa. Il Credo

inizia impetuosamente, sfociando tuttavia

alle parole "et incarnatus" est

nel suo più assoluto

contrario;

qui infatti,

mentre l'organico si riduce al massimo e il tempo

rallenta, il soprano intona un assolo carico

di nostalgia, al quale fa seguito

il "Crucifixus",

simboleggiante uno stato di

estremo abbattimento.

Con l’"et resurrexit" torna a

prevalere l'atmosfera

iniziale. La triplice ripetizione

dell'acclamazione

del "Sanctus", con le sue incisive

figurazioni di

ottave, mostra forza

e dignità e

viene contrastato dai ticciti

naelismi

dell’"Hosanna in excelsis". Nel "Benedictus" Mozart dà prova di saper

padroneggiare lo "stile antico",

vale a dire lo stile barocco della

musica

sacra, scrivendo questo movimento

in forma di fuga. Nell'Agnus Dei per

un attimo

sembra quasi di sentire l’eco

della cavatina della Contessa

"Porgi, amor, qualche

ristoro" delle Nozze di

Figaro. A nostro avviso è secondario

stabilire se effettivamente

Mozart fosse

stato consapevole di questa

affinità al

momento di comporre

la sua opera alcuni

anni più tardi; ciò che

conta è

piuttosto il fatto che

il tipo di melodia

che ritroviamo qui, tanto nella messa

che nell'opera, vuole

esprimere essenzialmente il gesto del

supplicare. Allo stesso tempo ci

troviamo di fronte ad un'ulteriore

prova di

come il compositore

d'opere Mozart abbia

influemzato il compositore

di musica sacra e viceversa.

Hans-Günter

Ottenberg

Translation:

Marco Marica

|

|

Nikolaus

Harnoncourt (1929-2016)

|

|

|

|