|

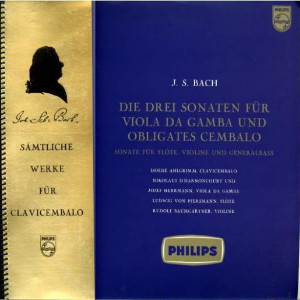

1 LP -

A 00327 L - (p) 1957

|

|

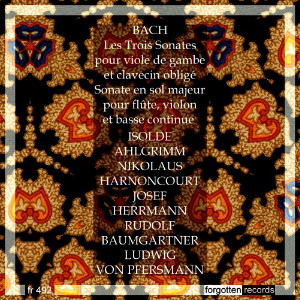

| 1 CD -

fr 492 - (c) 2011 |

|

| Johann Sebastian

Bach (1685-1750) |

|

|

|

|

|

|

|

| Die Drei Sonaten für

Viola da gamba und obligates Cembalo |

|

|

|

|

|

|

|

Sonate Nr. 1 G-dur

für Viola da gamba und Cembalo, BWV 1027

|

|

13' 09" |

A1 |

| - Adagio |

3' 03" |

|

|

- Allegro, ma non tanto

|

4' 01" |

|

|

| - Andante |

2' 42" |

|

|

- Allegro moderato

|

3' 20" |

|

|

Sonate Nr. 2 D-dur für Viola da

gamba und Cembalo, BWV 1028

|

|

14' 31" |

A2 |

| - Adagio |

1' 39" |

|

|

| - Allegro |

4' 07" |

|

|

| - Andante |

4' 06" |

|

|

| - Allegro |

4' 38" |

|

|

Sonate

Nr. 3 G-moll für Viola da

gamba und Cembalo, BWV 1029

|

|

14' 38" |

B1 |

| - Vivace |

5' 48" |

|

|

| -

Adagio |

4' 39" |

|

|

| - Allegro |

4' 10" |

|

|

| Sonate

G-dur für Flöte,

Violine und Generalbass, BWV 1039 |

|

14' 12" |

B2 |

| - Allegro |

3' 21" |

|

|

| - Allegro |

3' 44" |

|

|

| - Allegro |

3' 41" |

|

|

| - Allegro |

3' 15" |

|

|

|

|

|

|

| BWV

1027-1029 |

BWV

1039 |

|

|

|

|

| Isolde

Ahlgrimm, Cembalo |

Isolde

Ahlgrimm, Cembalo |

|

| Nikolaus

Harnoncourt, Viola da gamba |

Ludwig

von Pfersmann, Flöte |

|

| Josef

Herrmann, Viola da gamba |

Rudolf

Baumgartner, Violin |

|

|

Nikolaus

Harnoncourt, Viola da gamba |

|

|

Luogo e data

di registrazione

|

Palais Liechtenstein, Vienna

(Austria): *

- 5/6 gennaio 1955 - (BWV 1027)

- 16/17 marzo 1955 - (BWV

1028)

- 19/20

marzo 1955 - (BWV 1029)

- 1955

- (BWV 1039)

|

|

Registrazione

live / studio

|

| studio |

Producer / Engineer

|

-

|

Prima Edizione

CD

|

FORGOTTEN RECORDS - fr 492 -

(1 cd) - 56' 30" - (c) 2011 - ADD

|

Prima

Edizione LP

|

Philips "Minigroove" - A 00327

L - (1 lp) - 56' 30" - (p) 1957

|

| Note |

| * = Informazione desunta

dall'Appendice 1 al testo di Peter

Watchorn "Isolde Ahlgrimm, Vienna and

the Early Music Revival", Routledge

2016. |

|

|

Notes

|

"...he plays o' the

viol-de-gamboys, and speaks three or

four languages word for word without

book, and hath all the good figts of

nature", (W. Shalespeare: "Twelfth

Night " oder "What you will") (1. Akt

- Szena 3).

Mit diesen Worten will Sir Toby Belch

beweisen, dass Sir Andrew Ague-Cheek

ein vollkommener Edelmann sei.

Tatsächlich war das Gambenspiel

wenigstens 200 Jahre hindurch win

wesentliches Zeichen standesgemässer

Bildung. Die erste, bisher bekannte

Nachricht über eine Viola da gamba,

aus dem Jahre 1495, ist mit einer

Herzogin in Mantua verbunden. Eine

ganze Reihe unter den Königin von

England waren "Gambisten", so Heinrich

VIII., Jakob I., Karl I.; die Vorliebe

für dieses Instrument ging in England

se wit, dass zur Zeit der Königin

Elisabeth in den Friseurstuben Gamben

an der Wand hingen, auf denen die

wartenden Kunden nach Belieben

musizieren konnten, damit ihnen die

Zeit nicht lang werde. König Philipp

III. von Spanien nahm Unterricht im

Gambenspiel, in Frankreich Ludwig XIV.

und Ludwig XV., dessen Tochter sich

als Gambistin malen liess; auch der

grosse Kurfürst von Brandenburg war

ein Liebhaber dieses Instruments und

es gab wohl keine, wenn auch noch so

bescheidene Resideny in Deutschland,

an der nicht Gambe gespielt worden

wäre.

In Laufe der Geschichte waren ihr

verschiedene Aufgaben zugedacht: Bis

in's halbe 17. Jh. pflegte man das

Spiel im Gambenchor, später bevorzugte

man die Gambe als Solo-Instrument, bis

sie schliesslich dem neuen Klangideal

des Violoncells und der Geige weichen

musste.

"Die vor hundert Jahren so

unentbehrliche Gambe, ohne welche

weder Kirchen- noch Kammermusik

besetzt werden konnte, die in allen

öffentlichen und Privatkonzerten das

ausschliessende Recht hatte, sich vom

Anfange bis zum Ende vor allen anderen

Instrumenten hören zu lassen..., von

diesem allgemein herrschenden und

beliebten Instrumente wird nun in der

Zeit von einem Menschenalter in ganz

Europa keine Idee mehr übrig seyn; sie

müsste denn... als ein saitenloses,

von Würmern zerfressenes Exemplar in

einer der Hof-Musikkammern wieder

hervorgesucht werden..." (E. L.

Gerber, 1746-1819, Neues hist.-biogr.

Lexikon d. Tonkünstler)

Im Schloss zu Cöthen übte der junge

Prinz Leopold auf der Gambe, Sein

Vater, der Fürst, fand die

Staatseinkünfte zu gering, um sich den

Luxus einer Kapelle gestatten zu

können. Wahrscheinlich aber war diese

Haltung mehr durch eine streng

puritanisch-calvinistische Einstellung

verursacht als durch einen zu lnappen

Geldbeutel. Jedenfalls gab die Mutter,

nach des Fürsten frühem Tod, den

Bitten ihres 12jährigen Sohnes endlich

nach und nahm drei Musiker an den Hof;

die Cöthen'sche Hofkapelle war

gegründet.

Das gab ein Aufsehen im stillen

Cöthen! "Brothdiebe, Ertzpfuscher"

bekamen die neuernannten Hofmusiker

von ihren Kollegen, den

Stadtmusikanten, zu hören - die Drei

blieben jedoch im Amt und Würden,

selbst als Leopold zur Ausbildung an

die Ritterakademie nach Berlin musste

und anschliessend - natürlich in

Begleitung des Hofmeisters - die

übliche Cavaliersreise antrat.

1713 kam Leopold wieder nach Hause, 2

Jahre später wurde er grossjärig. Als

Fürst konnte er sich nun weit mehr

seiner geliebten Musik widmen. Da kurz

vorher in Berlin die Hofkapelle

Friedrich Wilhelm I. aufgelöst worden

war, ergriff Leopold die Gelegenheit,

einige der ehemalig Königlich

Preussischen Hofmusiker in seine

Dienste zu nehmen. Bald verfügte er

über ein ausgezeichnetes Ensemble von

18 Musikern, das er "Collegium

musicum" nannte. Als jedoch die Frau

des Kapellmeisters Stricker fand, dass

sie als Sängerin zu wenig beschäftigt

sei und Stricker kündigte, fasste der

22jährige Fürst Leopold den

Entschluss, J. S. Bach an seinen Hof

zu berufen.

Bach nahm die Berufung gerne an,

hatten sich doch im Schloss von Weimar

während seiner dortigen Dienstzeit die

Verhältnisse so sehr geändert, dass er

sich nicht mehr wohlfühlte. So leicht

ihn aber der regioerende Herzog nicht

ziehen. Als Bach um seine Entlassung

bat, wurde sie ihm erst verweigert,

schlieslich wurde sein Dienst ziemlich

drastisch beendet: "6 November ist der

bisherige Concertmeister und Organist

Bach wegen seiner halsstarrigen

Bezeugung von zu erzwingender

Dimission auf der Landrichterstube

arretiert und endlich den 2. Dezember

darauf mit angezeigter ungnädiger

Dimission des Arrestes befreyet

worden".

Vielleicht empfand Bach die darauf

folgenden Jahre in Cöthen als die

glücklichsten seines Lebens: "Daselbst

hatte einen gnädigen und Music so wohl

liebenden als kennenden Fürsten, bez

welchem auch vermeinete meine

Lebenszeit zu beschliessen", schreibt

er später an seinen Jugendfreund

Erdmann. "Es musste sich aber fügen,

dass erwehnter Serenissimus sich mit

einer Berenburgischen Prinzessin

vermählte, da es denn das Ansehen

gewinnen wolte, als ob die

musicalische Inclination bez gesagtem

Fürsten in etwas laulicht werden

wolte, zumahle da die neue Fürstin

schiene eine amusa zu seyn", ist

leider der bittere Nachsatz.

Unter dem Einflusse dieser Frau wurde

der Musik bald nur mehr eine

bescheidene Rolle bei Hof gestattet,

und so entschloss sich Bach, von

Cöthen zu scheiden um Cantor in

Leipzig zu werden. "Der Fürst liebte

ihn sehr", berichtet Forkel, erfüllte

aber doch den Wunsch seines

Kapellmeisters: "Wan aber derselbe

anderweit seine Fortun vor itzo zu

suchen willens, und uns deshalb um

gnädigste dimission unterthänigst

angelanget: Als haben, Wir ihm

dieselbe hier durc in gnaden

ertheilen, und zu anderweiten Diensten

bestens recommendiren wollen",

schreibt Leopold in Bach's

Entlassungsddecret Eine Woche vorher,

am 4. April, war die "Amusa"

gestorben, doch konnte dies den Lauf

der Dinge nicht mehr ändern. Bach und

Fürst Leopold aber, blieben einander

bis zu dessen frühem Tod in herzlicher

Freundenschaft verbunden.

Unter der folgenden Regierung von

Leopolds Bruder, August Ludwig, wurde

die Kapelle auf 12 Mitglieder

vermindert, 1754 wurden alle

Mitglieder durch fürstlichen ohne

Kündigung und Pensionsansprüche

fristols entlassen. Selbst die Bitte

des Rentkammerdirektors "denen alten,

welche auf die 40 Jahre alhier

gedienet und nunmehro ausser Stande

seyn, anderwärts ihr Fortun und

dürftiges Brodt zu suchen", blieb

ungehört. Was mag das Schicksal der 4

Musiker gewesen sein, darunter sich

der Gambist Christ. F. Abel befand,

der erste, der vielleicht mit Bach am

Cembalo dessen Gambensonaten gespielt

hat? Wie mag es Kammermusikus Freytag

ergangen sein, dem Ersten, den

Leopolds Mutter, Gisela Agnes für das

Kammerquartett bestellt hatte?

August Ludwig richtete sich ein

militärisches Hautboistenkorps ein,

der grösste Teil der Musikbibliothek

war schon bald nach Leopolds Tod

verschwunden, einzig einige alte

Instrumente aus dem Inventar von

Bach's Zeit blieben stumm gewordene

Zeugen des Höhepunkts der

musikalischen Vergangenheit eines

Geschlechtes,

Wir danken Bach's Aufenthalt in Cöthen

den grössten Teil seiner weltlichen

Instrumentamusik, darunter auch die

Gambensonaten.

Der autographe Titel, in zweien dieser

Sonaten erhalten, lautet: "Sonata a

cembalo e Viola da Gamba".

Das könnte uns leicht zu der irrigen

Meinung führen, es wären Sonaten mit

Klavierbegleitung, wie wir sie später

von den Klassikern und Romantikern

kennen, bei deren Wiedergabe sich ein

Streicher meist vergeblich müht, neben

dem Tonschwall eines Klavieres zu

bestehen.

Diese Sonaten sind aber als Trios

komponiert, das heisst: drei

gleichberechtigte Stimmen sind darin

kunstwoll kontrapunktisch verarbeitet.

Eine dieser drei Stimmen, meist die

Mittelstimme, wird von der Gambe

gespielt, Bass und Sopran sind dem

Cembalo zugedacht.

Der Ton des Cembalos war meist zu

zart, um neben einem Streichoder

Blasinstrument bestehen zu können. Es

war daher üblich, die Bass-Stimme

(linke Hand) des Cembaloparts durch

ein anderes Instrument zu stützen.

Nach Belieben wurde dazu ein

Violoncello, eine Gambe, oder - zu

Bläsern - häufig ein Fagott benützt.

Überdies hatte das Barock eine

besondere Vorliebe für starke Bässe.

Der Bach-Schüler Kirnberger schreibt

in Sulzer's "Allgemeine Theorie der

Schönen Künste" 1778: "Das Wichtigste

ist hiebey das Verhältniss der Bässe

gegen obern Stimmen, damit der Bass

allzeit über alle andre Stimmen

herrsche, weil dieses seine Natur

ist". Man sollte darum in der

Kammermusik wirklich niemals auf ein

Continuo-Instrument verzichten.

Die Gambenstimme dieser 3 Bach'schen

Sonaten ist für eine siebensaitige

Gambe geschrieben. Bach fordert einen

Tonumfang, den die sechssaitige Gambe

nicht zu erfüllen vermag. Er führt die

Stimme bis zum G1, während die tiefste

Saite der sechssaitigen Gambe das D

ist. Auch die Scordatur kann hier

nicht helfen. Wer nur über eine

sechssaitige Gambe verfügt, muss die

betreffenden Stellen um eine Oktave

versetzen.

Das den Gambensonaten folgende Trio

ist eine frühere Fassung der 1.

Gambensonate. Sie ist in einer alten

Abschrift erhalten, welche von der

Hand Zulter's die Überschrift: "Trio

für zwei Flöten und Bass" trägt. Da

nicht erwiesen ist, dass diese

Besetzungsangabe tatsächlich von Bach

selbst herrührt, ausserdem das Barock

in der Instrumentwahl sehr freizügig

war, habe ich mich nicht verpflichtet

gefühlt, den Angaben Zelter's zu

folgen und habe statt zweiter Flöten

die Besetzung der Trio-Sonate des

Musikalischen opfers gewählt.

Isolde Ahlgrimm

Instrumentarium der Gambensonaten:

Siebensaitige Gambe von Christoph

Klinger, Rattenberg in Tirol 1683;

aufgefunden 1937 bei einem Trödler in

Amstetten (Nied. Österreich). 1807 war

die Gambe laut Inschrift im erneuerten

Wirbelkasten auf ein Cello

umgearbeitet worden, wobei jedoch der

originale Kopf erhalten blieb, was

ermöglichte, den Originalzustand

wieder herzustellen.

Fünfsaitige Gambe von Johannes Maria,

Nord-Italien ca. 1530.

Instrumentarium der Trio-Sonate:

Flöte von J. M. Bürger, Strassburg um

1835.

Violine: sub disciplina Nicolai Amati,

Cremona, um 1680.

Violoncello von Francesco Rugger detto

il Per, Cremona 1683

|

|

Nikolaus

Harnoncourt (1929-2016)

|

|

|

|