|

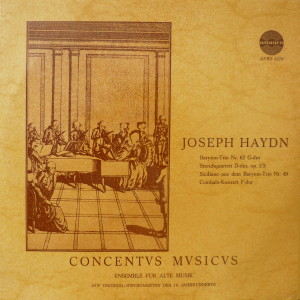

1 LP -

AVRS 6178 - (rec) 1960*

|

|

| Haydn auf

"Originalinstrumenten" |

|

|

|

|

|

|

|

| Joseph Haydn (1732-1809) |

|

|

|

| Divertimento a tre per il

Baryton, Viola e Basso, G-dur |

|

|

|

| - Allegro / Menuet / Finale,

Presto |

|

9' 20" |

A1 |

Quartett für zwei Violinen,

Viola und Violoncello, D-dur, op.1/3

|

|

|

|

| - Adagio / Menuetto / Presto

/ Menuetto / Presto |

|

13' 25" |

A2 |

Siciliano aus dem

Baryton-Trio Nr. 49 A-dur

|

|

2' 16" |

B1 |

| Concerto per il

Cembalo concertato accompagnato da due

Violini, Violetta e Basso, F-dur |

|

19' 10" |

B2 |

| - Allegro |

10' 05" |

|

|

| - Largo cantabile |

4' 45" |

|

|

| - Finale, Presto |

4' 20" |

|

|

|

|

|

|

| CONCENTVS

MVSICVS, Ensemble für alte Musik |

INTRUMENTARIUM: |

|

| -

Alice Harnoncourt |

Violine: Jakobus

Stainer, Absam, 1677 |

|

| -

Kurt Theiner |

Violine: Klotz,

Mittenwald, Anfang des 18.

Jahrhunderts |

|

| -

Josef de Sordi |

Tenorbratsche:

Marcellus Hollmayr, Wien, 17.

Jahrhundert |

|

| -

Nikolaus Harnoncourt |

Violoncello:

Antony Posch, Wien, 1721 |

|

| -

Ernst Knava |

Violone: Antony

Stefan Posch, Wien, 1729 |

|

| -

Eduard Hruza |

Baryton (Kopie

eines Instruments von Seelos aus

dem Linzer Landesmuseum) von J.

Krenn, Wien |

|

| -

Peter Ronnefeld |

Cembalo (Kopie

eines italienischen Kielflügels um

1700) von M. Skowroneck, Bremen |

|

|

Bögen aus dem 18.

Jahrhundert |

|

|

|

|

| Um dem zarteren

Klang der Originalinstrumente auch

un der Wiedergabe so nahe als möglich

zu kommen, möge

man den Lautsprecher etwas weniger

laut einstellen, als man es

normalerweise tut. |

|

|

Luogo e data

di registrazione

|

| Casino Baumgarten, Vienna

(Austria) - 1960* |

|

Registrazione

live / studio

|

| studio |

Producer / Engineer

|

-

|

Prima Edizione

CD

|

-

|

Prima

Edizione LP

|

Amadeo - AVRS 6178 - (1 lp) -

44' 11" - (rec) 1960*

|

| Nota |

| * I

riferimenti al luogo di

registrazione ed alla data di

pubblicazione non sono riportati

nelle note a corredo del disco ma

sono desunti nei seguenti testi:

""Die Seltsamsten Wiener der Welt"

(Mertl, Turković, Residenz

Verlag,2003 ) e "Wir sind eine

Entdeckergemeinschaft" (A. &

N. Harnoncourt, Residenz Verlag,

2017). |

|

|

Notes

|

Wie hat die Musik Haydns

zu seiner Zeit geklungen, welchen Klang

hatte er im Ohr, als seine Quartette,

seine Symphonien und Divertimenti

schrieb? - Ist dieser Klang vom heutigen

Instrumentalklang so verschieden daß es

gerechtfertigt ist, seine Werke auf

"Originalinstrumenten" der Zeit

aufzuführen?

Das Instrumentarium, das Haydn zu Beginn

seiner Komposotionstätigkeit worfand,

war in der Hauptsache dasselbe, das

schon im frühen 18. Jahrhunder benßtyt

wurde; dieselben Streichinstrumente,

dieselben Blasinstrumente. - Der große

Geschmackswandelm der sich im Laufe der

Jahrhunderte vollzog und der zu

bedeutenden Veränderungen aller

musikalischen Formen führte, hatte bis

dahin noch nicht sehr viel am

Klangkörper geändert. Um die

Jahrhundertwende aber änderte sich diese

Situation: den Forderungen der

"modernen" Komponisten folgend, wurde

das gesamte Instrumentarium von einer

Welle tiefgreifender Änderungen erfaßt,

die in relativ kurzer Zeit zum modernen

Orchesterklang führten. (Eine Reihe von

technischen Erfindungen an den

Instrumenten fällt in diese Epoche) -

Man hat auch damals diese Änderungen als

sehr einschneidend empfunden, z. B.

haben sich konyervative Musiker noch

lange gegen die ihnen zu gleichmäßig

klingenden vielklappigen Flöten und

Oboen gesträubt. Alle instrumente wurden

klangstärker konstruiert Dies führte

schließlich auch zu einen radikalen

Umbau der bis dahin seit Jahrhunderten

fast unveränderten Streichinstrumente.

Die meisten großen Geiger unserer Zeit

spielen auf "alten", meist italienischen

Instrumenten, die alle zu Beginn des 19.

Jahrhunderts oder später umgebaut worden

waren. Was wurde nun an diesen

verändert, um sie in "moderne", d. h.

lautere Instrumente umzuwandeln? - Man

verstärkte die Besaitung und stellte den

Geigenhals schräg nach hinten, was den

Druck auf die Decke des Instruments

wesentlich erhöhte. Diesem Druck konnte

der alte Baßbalken nicht standhalten, er

mußte einem neuen weichen, der etwa das

fünffache Volumen hat. Der diesem

umgebauten Instrument entsprechende

moderne Bogen wurde um dieselbe Zeit von

Tourte entwickelt. Diese wirklich

einschneidenden Veränderungen am Bau der

damals schon etwa 300 Jahre alten Geige

veränderten ihren Klang ganz erheblich.

Die dünnere Besaitung und der viel

leichtere Bogen der nicht modernisierten

Geige verlangten eine ganz andere

Spielweise, andere Tempi und eine andere

Phrasierung, als man es heute gewohnt

ist. Die Violinschulen von Leopold

Mozart, Geminiani und viele andere Werke

geben über all das genaue Auskunft.

Haydns Schaffen fällt zum Großteil in

die Zeit vor den großen Veränderungen an

den Musikinstrumenten. Seine

Streichquartett erklangen noch auf den

nicht umgebauten Instrumenten. Er

schrieb ungezählte Werke für das

"Baryton", ein gambenähnliches

Instrument, das noch den

Barockinstrumenten zugehört. Seine

frühen Klavierkonzerte sind noch ganz

eindeutig für das Cembalo, und nicht für

das damals langsam aufkommende

Hammerklavier bestimmt.

----------

In vielen

Kompositionen Haydns wird das Baryton,

das Lieblingsinstrument seines Fürsten

Nikolaus Esterhazy, als Soloinstrument

verlangt. Diese Werke sind in ihrer

Originalgestalt praktisch für das

Musikleben verloren, da es nur noch sehr

wenige alte Barytons gibt und nur ganz

wenige Musiker dieses diffizile

Instrument überhaupt spielen können. -

Das Baryton, das zur damaligen Zeit sehr

beliebt war, wird in der Violinschule

Leopold Mozarts so beschrieben:

"...Dieses Instrument hat, gleich der

Gamba, 6 bis 7 Seyten. Der Hals ist sehr

breit und dessen hinterer Teil hohl und

offen, wo 9 oder auch 10 messingene und

stählerne Seyten hinunter gehen, die mit

dem Daumen berühret, und geknippet

werden; also zwar, daß zu gleicher Zeit,

als man mit dem Geigenbogen auf den oben

gespannten Darmseyten die Hauptstimme

abgeiget, der Daume durch das Anschlagen

der unter dem Hals hinabgezogenen Seyten

den Baß dazu spiele. Und eben deswegen

müssen die Stücke besonders dazu

gesetzet seyn. Es ist übrigens eines der

anmuthigsten Instrumente..." Da die in

D-dur gestimmten Zupfsaiten, auch wenn

sie gerade nicht gespielt werden,

ständig mitschwingen, erklingt die Musik

wie durch einen ätherischen

Klangschleier. Auf dem wegen der

Zupfsaiten ausgehöhlten Griffbrett ist

durch die verstärkte Resonanz jede

Fingerbewegung als Klopfen stark hörbar.

Das hier gespielte Streichquartett, es

wird in den frühen Quellen noch als

Divertimento oder als Cassatio

bezeichnet, ist eines der ersten Werke

seiner Gattung. Es ist noch ganz der

ausgehenden Baroclzeit verpflichtet.

Besonders im ersten Satz wird man stark

an die Triosonaten der ersten

Jahrhunderthälfte erinnert. Im zweiten

Menuett läßt Haydn die Instrumente

paarweise in Oktaven gehen, was man

damals als besonderen Effekt empfand.

Ernst L. Gerber schreibt um 1790:

"...Haydn war es nämlich, der die

Manier, die erste und zweite Violinen in

Oktaven einhergehen zu lassen, ...in

diesen seinen Quatros zuerst einführte."

Das Cembalokonzert wirde nicht auf einem

der üblichen modernen Instrumente

gespielt, sondern auf einem vor allem

klanglich den Originalinstrumenten

entsprechenden Cembalo. Die Saiten

werden dabei nicht wie bei diesen mit

Lederstückchen, sondern mit Federkielen

angezupft, was einen viel schärferen und

glänzenderen Klang ergibt, wie ihn die

alten Instrumente besitzen.

Alle auf dieser Platte gespielten Werke

Haydns zeigen deutlich die Stellung

Haydns zwischen zwei grundsätzlich

verschiedenen musikalischen

Stil-epochen. Gerade in diesen

Kompositionen seiner jungen Jahre sieht

man seine starken Bindungen an die

Vergangenheit, man erkennt aber vor

allern auch das schöpferische Genie, das

immer neue, noch nie begangene Wege in

die Zukunft sucht.

|

|

Nikolaus

Harnoncourt (1929-2016)

|

|

|

|