|

Uno

scrigno di damasco per la rabbia di Bernhard

"Heldenplatz"

nel Teatro della Josefstadt a Vienna.

di Michele Vangi

"Alias", settimanale de il "Manifesto", Sabato 19

febbraio 2011

Quando la

governante, Frau Zittel, inizia a elencare manie private

e pubbliche ossessioni del padrone di casa, il Professor

Josef Schuster, che qualche giorno prima si Ŕ buttato

gi¨ dal balcone della sua casa viennese vicino a

Heldenplats (Piazza degli eroi), il pubblico non pu˛ che

ripensare alla prima assoluta del novembre 1988. Oggi

non siamo per˛ come allora al Burgtheater sul Ring, ma

nell'accogliente teatro della Josefstadt, scrigno di

damasco rosso e stucchi dorati. Piazza degli eroi

(trad. it. R. Zorzi, Garzanti) di Thomas Bernhard va in

scena qui da settembre scorso, per la regia di Philipp

Tiedemann. Quando la

governante, Frau Zittel, inizia a elencare manie private

e pubbliche ossessioni del padrone di casa, il Professor

Josef Schuster, che qualche giorno prima si Ŕ buttato

gi¨ dal balcone della sua casa viennese vicino a

Heldenplats (Piazza degli eroi), il pubblico non pu˛ che

ripensare alla prima assoluta del novembre 1988. Oggi

non siamo per˛ come allora al Burgtheater sul Ring, ma

nell'accogliente teatro della Josefstadt, scrigno di

damasco rosso e stucchi dorati. Piazza degli eroi

(trad. it. R. Zorzi, Garzanti) di Thomas Bernhard va in

scena qui da settembre scorso, per la regia di Philipp

Tiedemann.

Il testo vive delle conversazioni fra famigliari e

colleghi del Professor Schuster. Essi ritornano dal

funerale passando per il Volksgarten e convengono nella

casa ormai vuota del suicida. Rievocano il dramma del

professore ebreo che negli anni del nazionalsocialismo

era dovuto emigrare a Oxford - evidente

riferimento a Ludwig Wittgenstein - e che dopo la guerra

era tornato nell'apparentemente pacificata repubblica

alpina, riprendendosi la sua cattedra all'UniversitÓ di

Vienna. L'aver constatato di essere caduto nella

"trappola viennese" . le cose erano pi¨ gravi ancora di

cinquant'anni prima - non aveva lasciato al professore

altra via di scampo.

La prima peatrale del 1988 - regia di Claus Peymann - fu

un caso letterario memorabile che cadeva non a caso nel

cinquantesimo anniversario dell'annessione dell'Austria

al Terzo Reich. Proprio a Heldenplatz, Hitler aveva

tenuto il 15 marzo 1938 un discorso trionfale, accolto

dalle urla di giubilo della folla. Queste urla la moglie

del professor Schuster le sente ancora oggi.

I dialoghi dei personaggi furono vero materiale

incendiario per il dibattito politico e pubblico della

seconda repubblica austriaca. Bernhard non risparmiava

attacchi feroci alla politica, distribuiti in modo

ecumenico fra i socialisti del SPÍ - che con Fred

Vranitzky guidavano un governo di Gro▀e Koalition - e i

loro alleati, i popolari della ÍVP, partito scosso pochi

anni prima dal "caso Waldheim". L'elezione di Kurt

Waldheim a presidente federale nel 1986 era stata

infatti accompagnata da accese polemiche. Una

commissione di storici, istituita appositamente per

accertare il grado di coinvolgimento di Waldheim in

azioni militari della Wehrmacht, era giunta alla

conclusione che non gli si poteva imputare "crimini di

guerra", la sua ricostruzione dei fatti era tuttavia

lacunosa e in parte falsa. La seconda metÓ degli anni

ottanta sarebbe entrata cosý nei libri di storia come

una fase di svolta epocale nella coscienza collettiva

del paese. Fino a quel momento gli austriaci si erano

considerati le prime vittime di Hitler; gli storici e

gli scrittori venivano a raccontare ora un'altra storia.

Bernhard dava cosý il suo sarcastico contributo alla

commemorazione, scardinandone ogni versione

politicamente edulcorata. Ma non sono solo i politici a

essere il bersaglio di Piazza degli eroi,

il Professor Robert - fratello del defunto - rovescia le

sue invettive sulla societÓ austriaca en bloc:

"L'Austria stessa non Ŕ altro che una quinta di teatro

[...] una comparsata, odiosa anche a se stessa, di sei

milioni e mezzo di abbandonati a se stessi, sei milioni

e mezzo di dementi e pazzi furiosi che ininterrottamente

e a squarciagola invocano un regista". In un agone

politico lacerato dal riemergere di un passato

politicamente scomodo, in un clima reso ancora pi¨

incandescente dalle anticipazioni della stampa, si

arriv˛ alla prima del 1988. L'editore di Bernhard,

Siefried Unseld, ne Ŕ testimone: "Il giorno

dimostrazioni, poi contro-dimostrazioni, infine

contro-contro-dimostrazioni [...]. La rappresentazione Ŕ

presieduta dalla polizia. Inizio dello spettacolo alle

ore 19. L'atmosfera Ŕ di calma irreale, di apparente

serenitÓ. Ma quandoentra in scena Annaliese R÷mer, che

interpreta la governante Frau Zittel, e inizia con la

prima critica a Vienna e all'Austria, viene gi¨ una

bordata di fischi come mai si era sentita al

Burgtheater. La bordata provoca applausi a scena aperta

e, tanto pi¨ sonori si fanno i fischi, tanto pi¨ il

consenso cresce in frastuono e il duello fra protesta e

approvazione sancisce infone il trionfo di Bernhard e

Peymann".

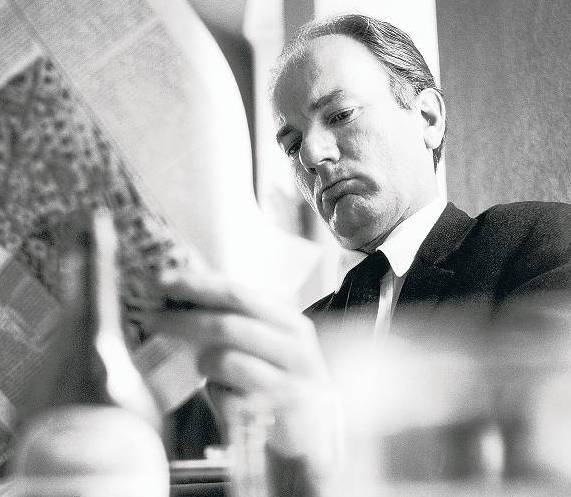

Bernhard non nascose la sua soddisfazione per il

successo di Piazza degli eroi, ma a una

riconciliazione con lo stato austriaco non si giunse

mai. Nel suo testamento - sarebbe morto nel 1989 -

Bernhard avrebbe sancito, non senza maestria teatrale,

la sua "emigrazione postuma": per tutta la durata legale

dei diritti d'autore, poibiva stampa, rappresentazione e

lettura della sua opera "all'interno dei confini dello

stato austriaco".

Il pubblico della Josefstadt di oggi non Ŕ quello del

Burgtheater. Gli spettatori reagiscono compassati alle

cannonate del Professor Robert, la sua satira cupa

suscita di tanto in tanto risate bonarie. La meraviglia

della stampa austriaca di fronte alla tranquilla

"digestione" dell'ormai classico Bernhard, Ŕ tuttavia

una reazione superficiale. Allargando il ficus, sembra

invece che anche il pubblico austriaco si avvii verso

una ricezione meno emotiva. I registi si confrontano

oggi anche con altri testi di Bernhard: coraggiosa ad

esempio, al Landestheater Nieder÷sterreich di Sankt

P÷lten, a 80 chilometri da Vienna, la versione

teatrale del romanzo Verst÷rung (Perturbamento,

trad. it. E. Bernardi, Adelphi); un amaro viaggio reale

e ideale di un medico e di suo figlio nella desolazione

umana della provincia austriaca.

La pubblicazione della casa editrice tedesca Suhrkamp di

tutte le opere in ventidue volumi a partire dal 2003

favorisce questa ricezione pi¨ matura. La presunta

perdita di virulenza politica dei pezzi di Bernhard Ŕ

inversamente proporzionale alla percezione della loro

inquietante grandezza. I suoi testi richiedono un

lettore e uno spettatore smaliziato, non incline a

estrapolare citazioni o battute dal flusso magmatico del

discorso. Il nastro della prosa bernhardiana scorre e si

riavvolge sempre attorno alle stesse "bobine": il taggio

nazi-cattolico nell'Austria moderna, il microcosmo

opprimente della famiglia, la maniacale ossessione per

l'ordine, la vita solitaria nella quiete montana.

L'opera matura di Bernhard - teatrale o narrativa che

sia - Ŕ un enorme marchingenio grottesco, ruminante di

continuo invettive radicali, convinzioni astruse e

neologismi esilaranti. Essa Ŕ dunque, presa nel suo

complesso, una riflessione tutta postmoderna sulla

possibilitÓ stessa della parola letteraria, soprattutto

attraverso il ricorso alla mimesi del parlato (tipici i:

"diceva", "dicevo", "pensava", "pensavo") che mette

sempre in discussione le forme concluse del racconto.

Questo stile inconfondibile - che Ŕ una poetica - Ŕ una

conqueista faticosa a cui l'autore giunge tardi,

allontanandosi decisamente dagli esordi da realismo

"rurale" dei primi anni cinquanta. La pubblicazione

dell'opera omnia permette di seguire il processo di

genesi della sua scrittura.

La frattura stilistica non produce per˛ un

allontanamento dall'amato-odiato mondo della provincia

austriaca: da lý - dal complesso dell'origine -

provengono le sue "nevrosi produttive" e anche il suo

tono da amabile misantropo che non si risparmia

l'autoironia. Quando il Professor Robert gracchia

sardonico che deve concedersi ogni giorno una sana

agitazione - "perchŔ non crediate che io sia giÓ morto,

tutto al contrario" - il pubblico fa un mezzo sorriso e

riconosce il suo antico maestro.

|